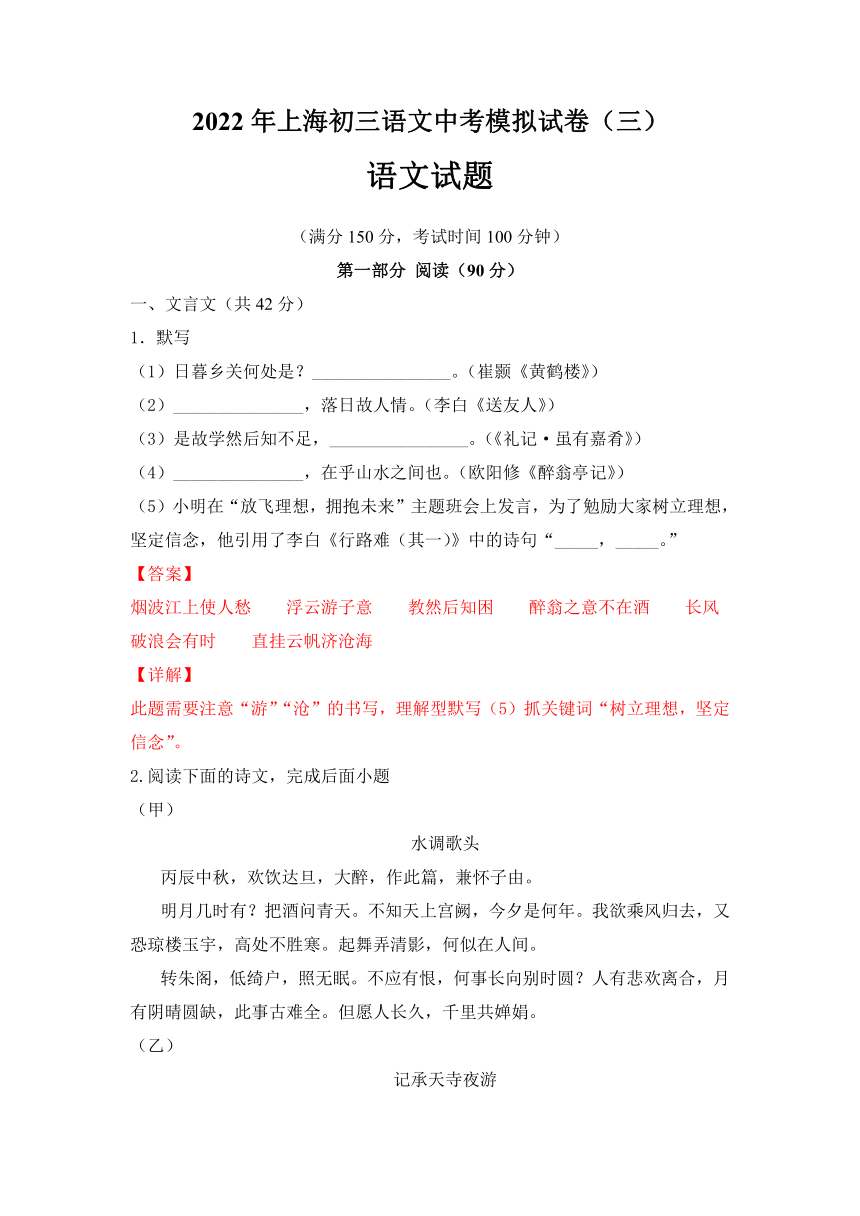

2022年上海初三语文中考模拟试卷(三) 语文试题 (满分150分,考试时间100分钟) 第一部分 阅读(90分) 一、文言文(共42分) 1.默写 (1)日暮乡关何处是?_____。(崔颢《黄鹤楼》) (2)_____,落日故人情。(李白《送友人》) (3)是故学然后知不足,_____。(《礼记·虽有嘉肴》) (4)_____,在乎山水之间也。(欧阳修《醉翁亭记》) (5)小明在“放飞理想,拥抱未来”主题班会上发言,为了勉励大家树立理想,坚定信念,他引用了李白《行路难(其一)》中的诗句“_____,_____。” 【答案】 烟波江上使人愁 浮云游子意 教然后知困 醉翁之意不在酒 长风破浪会有时 直挂云帆济沧海 【详解】 此题需要注意“游”“沧”的书写,理解型默写(5)抓关键词“树立理想,坚定信念”。 2.阅读下面的诗文,完成后面小题 (甲) 水调歌头 丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。 明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。 转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。 (乙) 记承天寺夜游 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。 2.这两篇作品的作者都是_____代文学家_____(姓名)。 3.用现代汉语翻译画线句。 但少闲人如吾两人者耳。 4.关于两篇作品中的“月”,下列理解正确的一项是( ) A.(甲)中的月居于高处,象征着不理会人世间悲欢离合的统治者。 B.(乙)中的月悄然入户,不请自来,是引发作者起行夜游的原因。 C.作者寄托于月的情感截然不同,(甲)多悲戚,而(乙)多欣悦。 D.两篇作品都提及因月无眠,表达了作者向月倾吐心声的强烈愿望。 5.两篇作品或侧重于抒情,或侧重于叙事,都表达了作者在特定情境中的思想感情。(甲)结尾两句呼应了小序中的“_____”字;(乙)文则流露出赏月的欣喜、漫步的悠闲、_____以及_____等复杂的情感。 【答案】 2.宋(北宋) 苏轼 3.只是缺少像我俩这样的闲人罢了 4.B 5.“�———� 贬谪的悲凉等 人生的感慨如洒脱、旷达、乐观等 【分析】 2.本题考查文学常识。《水调歌头》和《记承天寺夜游》的作者都是苏轼。苏轼,字子瞻,号东坡居士,北宋著名文学家、书法家、画家。 3.本题考查翻译句子。要注意以下重点词语:但:只是。少:缺少。如:像。耳:罢了。 4.A.【甲】中的月并不象征统治者,作者是借明月表达对亲人的思念和美好祝愿,表达了诗人旷达的胸襟和乐观的情致。 C.【甲】文借明月表达对亲人的思念和美好祝愿,表达了诗人旷达的胸襟和乐观的情致。并非“多悲戚”。【乙】文对澄澈透明的美妙的月色作了生动形象的描绘,所表达的感情是微妙而复杂的:贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲都包含其中,表达了作者旷达乐观的胸怀。并非“多欣悦”。 D.两篇作品都提及因月无眠,但不是向月倾吐心声。而是借月抒怀。 故选B。 5.本题考查内容以及情感理解。《水调歌头》借明月表达对亲人的思念和美好祝愿,表达了诗人旷达的胸襟和乐观的情致。所以和“兼怀子由”的“�———�呼应。《记承天寺夜游》对澄澈透明的美妙的月色作了生动形象的描绘,所表达的感情是微妙而复杂的:贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲都包含其中,表达了作者旷达乐观的胸怀。 【译文】: 元丰六年十月十二日夜晚,(我)正脱下衣服准备睡觉,(恰好看到)这时月光从门户射进来,(不由得生出夜游的兴致,于是)高兴地 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~