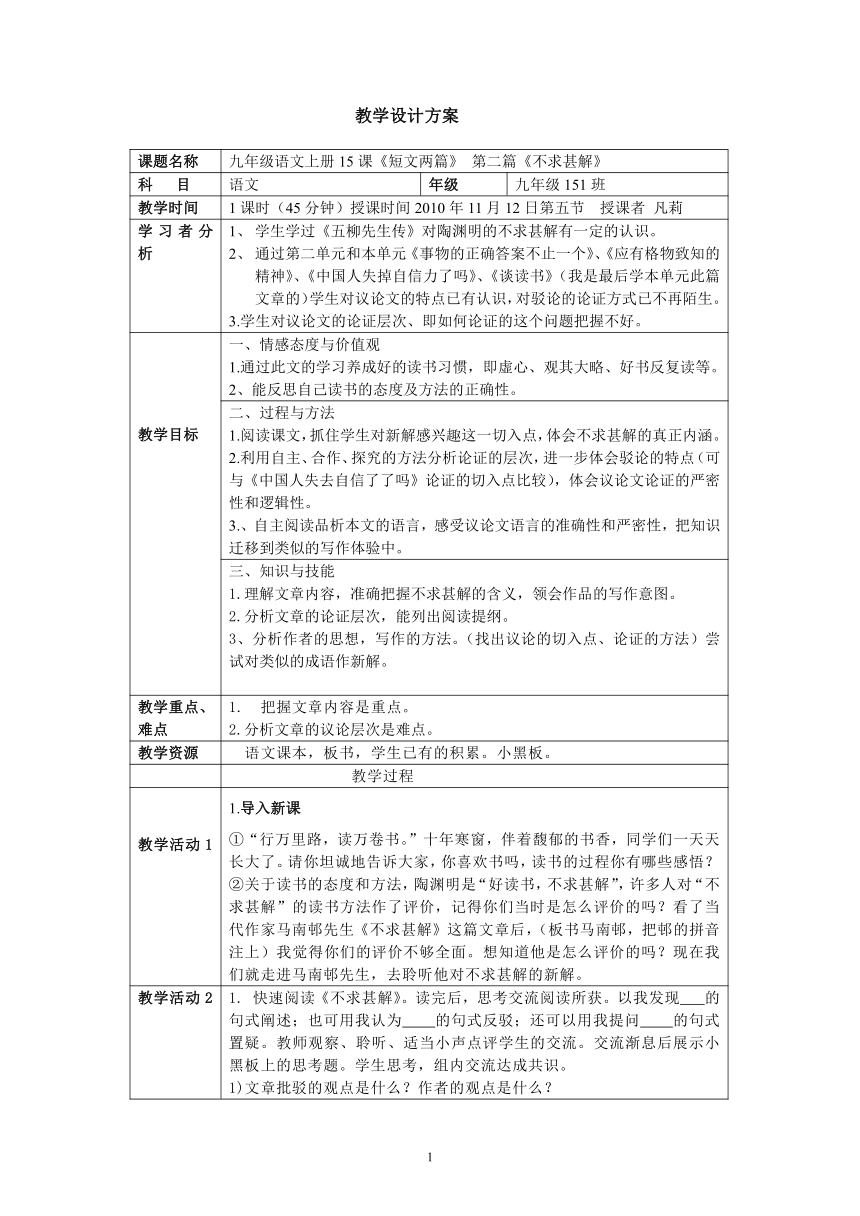

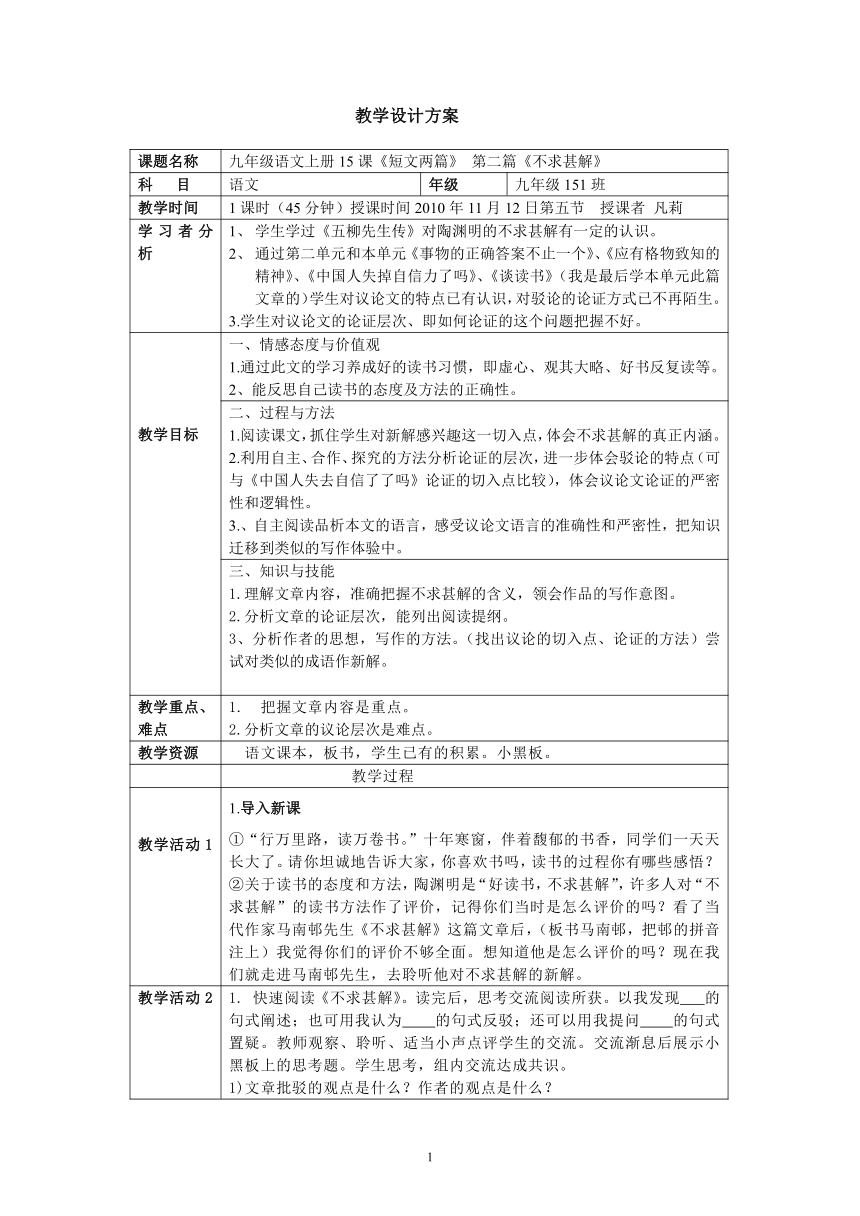

教学设计方案 课题名称 九年级语文上册15课《短文两篇》 第二篇《不求甚解》 科 目 语文 年级 九年级151班 教学时间 1课时(45分钟)授课时间2010年11月12日第五节 授课者 凡莉 学习者分析 学生学过《五柳先生传》对陶渊明的不求甚解有一定的认识。通过第二单元和本单元《事物的正确答案不止一个》、《应有格物致知的精神》、《中国人失掉自信力了吗》、《谈读书》(我是最后学本单元此篇文章的)学生对议论文的特点已有认识,对驳论的论证方式已不再陌生。3.学生对议论文的论证层次、即如何论证的这个问题把握不好。 教学目标 一、情感态度与价值观1.通过此文的学习养成好的读书习惯,即虚心、观其大略、好书反复读等。2、能反思自己读书的态度及方法的正确性。 二、过程与方法1.阅读课文,抓住学生对新解感兴趣这一切入点,体会不求甚解的真正内涵。2.利用自主、合作、探究的方法分析论证的层次,进一步体会驳论的特点(可与《中国人失去自信了了吗》论证的切入点比较),体会议论文论证的严密性和逻辑性。3.、自主阅读品析本文的语言,感受议论文语言的准确性和严密性,把知识迁移到类似的写作体验中。 三、知识与技能1.理解文章内容,准确把握不求甚解的含义,领会作品的写作意图。 2.分析文章的论证层次,能列出阅读提纲。3、分析作者的思想,写作的方法。(找出议论的切入点、论证的方法)尝试对类似的成语作新解。 教学重点、难点 1. 把握文章内容是重点。2.分析文章的议论层次是难点。 教学资源 语文课本,板书,学生已有的积累。小黑板。 教学过程 教学活动1 导入新课①“行万里路,读万卷书。”十年寒窗,伴着馥郁的书香,同学们一天天长大了。请你坦诚地告诉大家,你喜欢书吗,读书的过程你有哪些感悟?②关于读书的态度和方法,陶渊明是“好读书,不求甚解”,许多人对“不求甚解”的读书方法作了评价,记得你们当时是怎么评价的吗?看了当代作家马南邨先生《不求甚解》这篇文章后,(板书马南邨,把邨的拼音注上)我觉得你们的评价不够全面。想知道他是怎么评价的吗?现在我们就走进马南邨先生,去聆听他对不求甚解的新解。 教学活动2 1. 快速阅读《不求甚解》。读完后,思考交流阅读所获。以我发现 的句式阐述;也可用我认为 的句式反驳;还可以用我提问 的句式置疑。教师观察、聆听、适当小声点评学生的交流。交流渐息后展示小黑板上的思考题。学生思考,组内交流达成共识。1)文章批驳的观点是什么?作者的观点是什么?(对任何问题不求甚解都是不好的;盲目地反对不求甚解没有充分的理由)2)作者认为陶渊明有怎样的读书态度?“不求甚解”有哪两层含义?请简要概括。(态度:养成“好读书”的习惯 ;读书要诀在于“会意”。第一、虚心,书不一定都读懂;第二、读书方法:不固执一点,要了解大意。3)对于“不求甚解”读书态度作者持什么态度?举了哪些例子分别证明了什么?(赞同提倡;举列宁批评普列韩诺夫曲解马克思著作证明读书要虚心、举诸葛亮读书观其大略证明读书的方法要正确、举陆象山的语录证明读书未晓处且放过,不能因小失大)4)我们应该怎样全面理解“不求甚解”的读书态度?(第七段)作者在文章结尾告诉我们应该怎么做?(书要反复读) 教学活动3 再读课文,学习小组合作列出阅读提纲,并把各小组的提纲展示在各组的黑板上。交流后,教师以某一小组的成果引导学生理解本文的论证思路,以及驳论论证方式的使用。作结:提出对方论点:“对任何问题不求甚解都是不好的。”阐明不求甚解的真正含义。指出人们往往曲解了陶渊明“不求甚解”的读书态度。全面分析陶渊明的读书态度。归纳出不求甚解的真正含义:虚心;了解大意。用事实证明不求甚解的读书方法是可取的。列宁批评普列韩诺夫曲 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~