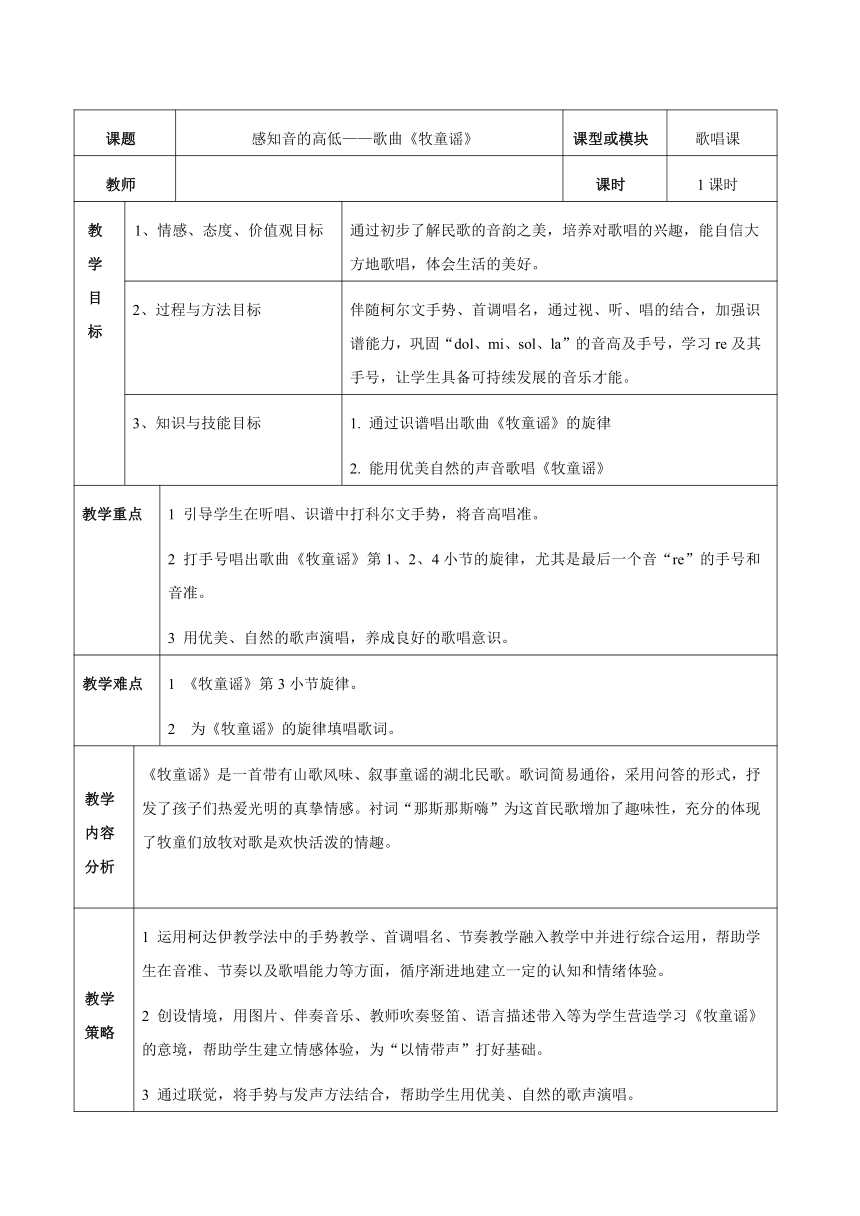

课题 感知音的高低———歌曲《牧童谣》 课型或模块 歌唱课 教师 课时 1课时 教学目标 1、情感、态度、价值观目标 通过初步了解民歌的音韵之美,培养对歌唱的兴趣,能自信大方地歌唱,体会生活的美好。 2、过程与方法目标 伴随柯尔文手势、首调唱名,通过视、听、唱的结合,加强识谱能力,巩固“dol、mi、sol、la”的音高及手号,学习re及其手号,让学生具备可持续发展的音乐才能。 3、知识与技能目标 1. 通过识谱唱出歌曲《牧童谣》的旋律2. 能用优美自然的声音歌唱《牧童谣》 教学重点 1 引导学生在听唱、识谱中打科尔文手势,将音高唱准。2 打手号唱出歌曲《牧童谣》第1、2、4小节的旋律,尤其是最后一个音“re”的手号和音准。3 用优美、自然的歌声演唱,养成良好的歌唱意识。 教学难点 1 《牧童谣》第3小节旋律。2 为《牧童谣》的旋律填唱歌词。 教学内容分析 《牧童谣》是一首带有山歌风味、叙事童谣的湖北民歌。歌词简易通俗,采用问答的形式,抒发了孩子们热爱光明的真挚情感。衬词“那斯那斯嗨”为这首民歌增加了趣味性,充分的体现了牧童们放牧对歌是欢快活泼的情趣。 教学策略 1 运用柯达伊教学法中的手势教学、首调唱名、节奏教学融入教学中并进行综合运用,帮助学生在音准、节奏以及歌唱能力等方面,循序渐进地建立一定的认知和情绪体验。2 创设情境,用图片、伴奏音乐、教师吹奏竖笛、语言描述带入等为学生营造学习《牧童谣》的意境,帮助学生建立情感体验,为“以情带声”打好基础。3 通过联觉,将手势与发声方法结合,帮助学生用优美、自然的歌声演唱。 教具学具媒体准备 多媒体课件、钢琴、黑板 教 学 过 程 教学程序 教师教的活动 学生学的活动 教具、学具以及媒体运用 教与学的评价手段运用 教学环节设计意图 导入阶段 1 创设情境,出示放牧图片2 引导学生分组伴随科尔文手势唱:do、mi、sol、la3 老师用钢琴弹奏音高让学生分组听辩模唱do mi sol la4 组成新小组(re)介绍音高re及手号 5 re mi sol la 听辨模唱活动6 打手号视唱练习 1 想象牧童放牧的情景,学生说一说 2 随老师分组唱首调唱名 do、mi、sol、la,并打手势,以小组为单位参与听辨模唱活动;3 学习认识音高re及手号4听唱活动:先小组后个人5 练习展示(先分组) 多媒体 钢琴 教学卡片 运用柯达伊教学法和营造意境,让学生唱好《牧童谣》做铺垫。 让学生在心中有音高概念和放牧的音乐形象,为接下来的深入学习做好准备。 展开阶段 1 不按《牧童谣》的句子顺序,分句呈现简谱,组织学生识谱、唱谱(从节奏和旋律入手)2 教师用首调唱名法弹唱《牧童谣》,让学生为屏幕上打乱的乐句排好顺序。3 引导学生用首调唱名法唱好《牧童谣》,伴随科尔文手势。4 发声练习老师用竖笛吹奏乐句,引导学生用MU 哼唱乐句引导孩子们歌唱发声的美感 5 播放歌曲《牧童谣》,引导学生了解音乐的意境、歌词表达的情感6 教师与学生互动对唱,引导学生熟悉歌词与旋律的融合。8 练习时间:分组对唱接龙对唱9 引导学生用优美的歌声、声情并茂的演唱,表现民歌的质朴美感。 用首调唱名法看屏幕识谱、唱谱。聆听老师唱《牧童谣》后为屏幕上的分句排序伴随科尔文手势,用首调唱名法唱《牧童谣》随老师发声练习 听一听说一说、唱一唱与老师互动熟悉歌曲《牧童谣》与小伙伴互动,感受问答对唱的音乐表现形式,在练习的过程中感受音乐、表现音乐。有时间的话,分组上台展示演唱《牧童谣》,感受这首民歌的音韵之美。 钢琴 黑板 多媒体 运用柯达伊教学法,注重学生自主识谱,培养学生可持续发展的音乐能力,以学生为主体,用各种各样灵活生动的歌唱教学方式,如感受、形象、视听等联觉,增强学生的歌唱能力。运用听辨,建立孩子的内心音高,为唱准音符打好基础。 巩固首调唱名r ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~