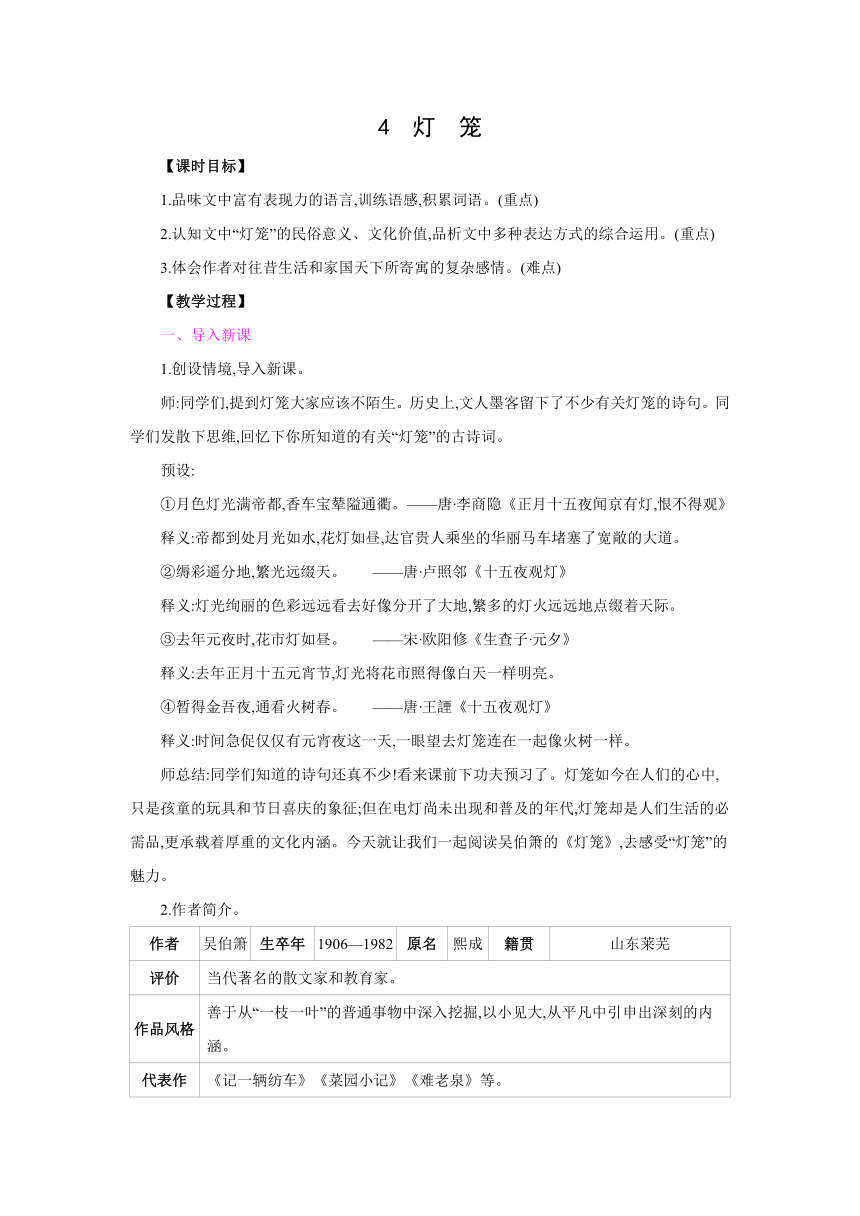

4 灯 笼 【课时目标】 1.品味文中富有表现力的语言,训练语感,积累词语。(重点) 2.认知文中“灯笼”的民俗意义、文化价值,品析文中多种表达方式的综合运用。(重点) 3.体会作者对往昔生活和家国天下所寄寓的复杂感情。(难点) 【教学过程】 一、导入新课 1.创设情境,导入新课。 师:同学们,提到灯笼大家应该不陌生。历史上,文人墨客留下了不少有关灯笼的诗句。同学们发散下思维,回忆下你所知道的有关“灯笼”的古诗词。 预设: ①月色灯光满帝都,香车宝辇隘通衢。———唐·李商隐《正月十五夜闻京有灯,恨不得观》 释义:帝都到处月光如水,花灯如昼,达官贵人乘坐的华丽马车堵塞了宽敞的大道。 ②缛彩遥分地,繁光远缀天。 ———唐·卢照邻《十五夜观灯》 释义:灯光绚丽的色彩远远看去好像分开了大地,繁多的灯火远远地点缀着天际。 ③去年元夜时,花市灯如昼。 ———宋·欧阳修《生查子·元夕》 释义:去年正月十五元宵节,灯光将花市照得像白天一样明亮。 ④暂得金吾夜,通看火树春。 ———唐·王諲《十五夜观灯》 释义:时间急促仅仅有元宵夜这一天,一眼望去灯笼连在一起像火树一样。 师总结:同学们知道的诗句还真不少!看来课前下功夫预习了。灯笼如今在人们的心中,只是孩童的玩具和节日喜庆的象征;但在电灯尚未出现和普及的年代,灯笼却是人们生活的必需品,更承载着厚重的文化内涵。今天就让我们一起阅读吴伯箫的《灯笼》,去感受“灯笼”的魅力。 2.作者简介。 作者 吴伯箫 生卒年 1906—1982 原名 熙成 籍贯 山东莱芜 评价 当代著名的散文家和教育家。 作品风格 善于从“一枝一叶”的普通事物中深入挖掘,以小见大,从平凡中引申出深刻的内涵。 代表作 《记一辆纺车》《菜园小记》《难老泉》等。 二、走进课堂 环节一:自读课文,明确读法。 1.初读课文,扫清障碍。 师:这是一篇自读课文,请同学们默读课文,先扫清字词障碍。然后圈点勾画并思考:文章以《灯笼》为题,写了哪些与“灯笼”相关的事件 可分为哪几方面 学生默读课文,圈点批注。 本课字词:学生先指读,再齐读,最后在课本上标注。 课后读读写写 课中重点词语 争讼(sònɡ) 斡旋(wò) 思mù(慕) 锵然(qiānɡ) liáo(燎)原 暖rónɡrónɡ(融融) 人情shì(世)故 领域(yù) 静mù(穆) 怅惘(wǎnɡ) tuì(褪)色 xīxī(熙熙)然 马前卒(zú) 焚身(fén) 犬吠(fèi) 官xián(衔) 霍骠姚(piào) 焰火(yàn) 神龛(kān) 幽悄(qiǎo) 整体感知: 划分层次,理清文章脉络。 (1)开篇说“火”,表明小孩以及人类追求光明的普遍特点。 (2—11)叙写了“我”关于灯笼的一些记忆,从历史文化及个人情感上表达了灯笼对于“我”及整个民族的重要意义。 (12)抒发作者的爱国情怀。 2.再读课文,读出情韵。 师:这是一篇优美的状物散文,朗读时要注意语速、声调、语气等,读出课文语言的美感。以课文开篇一段为例,教师范读: 虽不像/扑灯蛾,(连)爱光明/而至焚身,(停,转折)小孩子/喜欢火,(连)喜欢/亮光,(连)却仿佛/是天性。放在/暗屋子里/就哭的宝儿,(连)点亮了灯/哭声/就止住了。岁梢/寒夜,(连)玩火/玩灯,(连)除夕/燃滴滴金,(连)放焰火,(连)是孩子群里/少有例外的事。尽管大人们/怕火火烛烛的危险,(连)要说/“玩火黑夜溺炕”/那种迹近恐吓的话,(停)但偷偷/还要在神龛里/点起烛来。 读这一段时,注意语速的变化,开头不宜快,快了就流于飘忽;最后一句要读出深情。 请同学们根据刚才的提示,重新朗读课文,体会作者叙述的内容、寄寓的情感。 学生自读课文,教师巡回。 环节二:跳读课文,理清脉络。 1.分享交流,概括内容。 师:作者在文中说:“真的,灯笼的缘结得太多了,记忆的网里挤着的就都是。”请同学们跳读课文,理清本文有关灯笼的记忆。注意:尽量运用原文的词句,或者模仿作者的语言风格,自由仿写。 小组讨论,然后分 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~