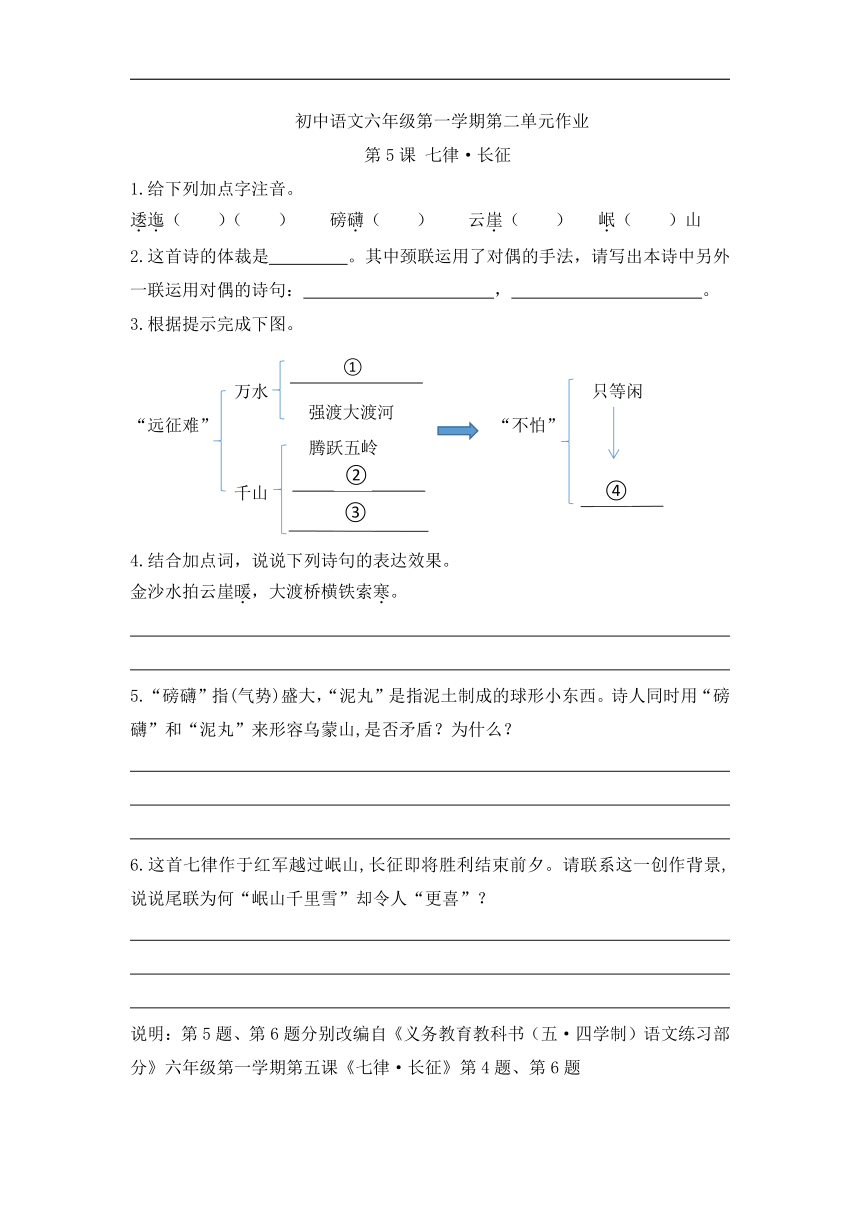

初中语文六年级第一学期第二单元作业 第5课 七律·长征 1.给下列加点字注音。 逶迤( )( ) 磅礴( ) 云崖( ) 岷( )山 2.这首诗的体裁是 。其中颈联运用了对偶的手法,请写出本诗中另外一联运用对偶的诗句: , 。 3.根据提示完成下图。 万水 “远征难” “不怕” 千山 4.结合加点词,说说下列诗句的表达效果。 金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。 5.“磅礴”指(气势)盛大,“泥丸”是指泥土制成的球形小东西。诗人同时用“磅礴”和“泥丸”来形容乌蒙山,是否矛盾?为什么? 6.这首七律作于红军越过岷山,长征即将胜利结束前夕。请联系这一创作背景,说说尾联为何“岷山千里雪”却令人“更喜”? 说明:第5题、第6题分别改编自《义务教育教科书(五·四学制)语文练习部分》六年级第一学期第五课《七律·长征》第4题、第6题 第6课 狼牙山五壮士 1.为下列两组形近字注音并组词。 寇( ): 冀( ): 冠( ): 翼( ): 2.从课文中找出下列词语的反义词。 模棱两可———( ) 垂头丧�———( ) 卑躬屈膝———( ) 风平浪静———( ) 3.按照战斗的发生、发展和高潮可将课文分为三部分(如下),请为每部分拟一个小标题。 (2)□□□□,峰顶杀敌 (3)枪尽弹绝,□□□□ (第3到5段) (第6到9段) (1)接受任务,□□□□ (第1到2段) (说明:本题改编自《义务教育教科书(五·四学制)语文练习部分》六年级第二学期第6课《狼牙山五壮士》第3题) 4.结合下列句中的加点词语,分析班长马宝玉的形象。 ⑴为了不让敌人发现群众和连队主力,班长马宝玉斩钉截铁地说了一声:“走!”带头向棋盘陀走去。 ⑵他刚要拧开盖子,马宝玉抢前一步,夺过手榴弹插在腰间,猛地举起一块大石头,大声喊道:“同志们!用石头砸! ” 5.作者对五名战士的称呼发生过两次变化:从第2段中的“五个战士”,到第3段中的“五位战士”,再到从第4段开始的“五位壮士”。请细读课文中的相关内容,参考工具书,回答下列问题。 (1)量词“个”和“位”的用法有什么不同?名词“战士”和“壮士”的含义有什么不同? (2)联系课文内容说说为什么会有这两次称呼的变化。 (说明:本题选编自《义务教育教科书(五·四学制)语文练习部分》六年级第二学期第6课《狼牙山五壮士》第5题) 6.课文中作者既对个体形象作了刻画,又对人物群体进行描写,使得描写富有层次感。请结合课文第2段,体会这种写法的特点,并模仿它的写法再写一段话。 (1)完成下面的表格 第2段原文 人物表现与形象 角度 人物的共同点 为了拖住敌人,七连六班的五个战士一边痛击追上来的敌人,一边有计划地把大批敌人引上了狼牙山。他们利用险要的地形,把冲上来的敌人一次又一次地打了下去。 “一边……一边”表现了他们有周密的作战方案,以及团队有凝聚力。“利用险要的地形”和“一次又一次”,突出了五个战士作战能力之强。 ④ ⑤ 班长马宝玉沉着地指挥战斗,让敌人走近了,才下命令狠狠地打。 班长马宝玉等敌人走近了才下命令打,这样可以最大程度地打击敌人,表现出他指挥作战的冷静果敢。 个 体 副班长葛振林打一枪就大吼一声,好像细小的枪口喷不完他的满腔怒火。 ① 战士宋学义扔手榴弹总要把胳膊抡个一圈,好使出浑身的力气。 ② 胡德林和胡福才这两个小战士把脸绷得紧紧的,全神贯注地瞄准敌人射击。 ③ (2)模仿这段话的写法,选择校园生活中的一个场景,进行一段描写。 第7课 开国大典 1.根据拼音写汉字。 (1)qíng( )着红旗 (2) lù( )续 (3)胸táng( ) (4)huì( )集 根据句意选择合适的词语填入空格。 三十万人一齐脱帽肃立,一齐抬起头,_____这鲜红的国旗。 仰望 B.观看 C.瞻仰 起初是全场_____,只听见炮声和乐曲声,只听见国旗和其他许多旗帜飘 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~