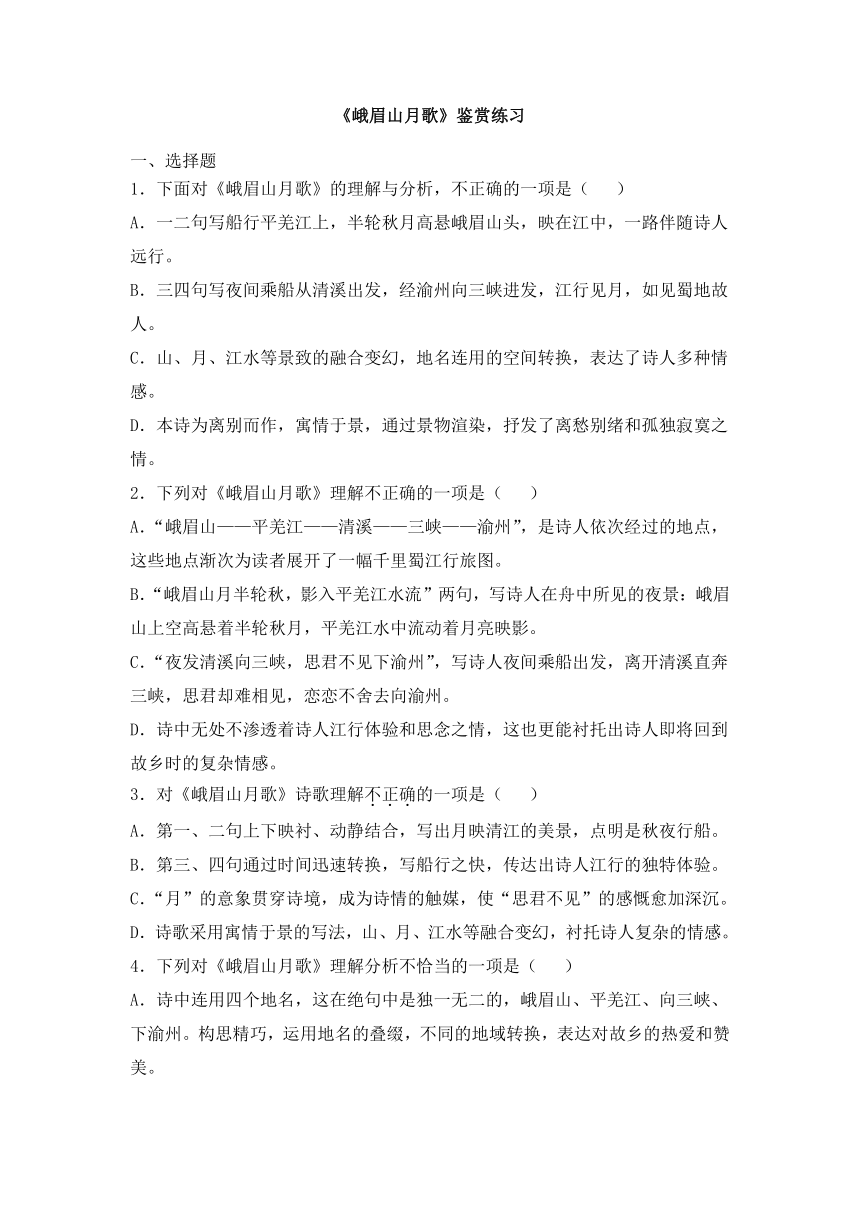

《峨眉山月歌》鉴赏练习 一、选择题 1.下面对《峨眉山月歌》的理解与分析,不正确的一项是( ) A.一二句写船行平羌江上,半轮秋月高悬峨眉山头,映在江中,一路伴随诗人远行。 B.三四句写夜间乘船从清溪出发,经渝州向三峡进发,江行见月,如见蜀地故人。 C.山、月、江水等景致的融合变幻,地名连用的空间转换,表达了诗人多种情感。 D.本诗为离别而作,寓情于景,通过景物渲染,抒发了离愁别绪和孤独寂寞之情。 2.下列对《峨眉山月歌》理解不正确的一项是( ) A.“峨眉山———平羌江———清溪———三峡———渝州”,是诗人依次经过的地点,这些地点渐次为读者展开了一幅千里蜀江行旅图。 B.“峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流”两句,写诗人在舟中所见的夜景:峨眉山上空高悬着半轮秋月,平羌江水中流动着月亮映影。 C.“夜发清溪向三峡,思君不见下渝州”,写诗人夜间乘船出发,离开清溪直奔三峡,思君却难相见,恋恋不舍去向渝州。 D.诗中无处不渗透着诗人江行体验和思念之情,这也更能衬托出诗人即将回到故乡时的复杂情感。 3.对《峨眉山月歌》诗歌理解不正确的一项是( ) A.第一、二句上下映衬、动静结合,写出月映清江的美景,点明是秋夜行船。 B.第三、四句通过时间迅速转换,写船行之快,传达出诗人江行的独特体验。 C.“月”的意象贯穿诗境,成为诗情的触媒,使“思君不见”的感慨愈加深沉。 D.诗歌采用寓情于景的写法,山、月、江水等融合变幻,衬托诗人复杂的情感。 4.下列对《峨眉山月歌》理解分析不恰当的一项是( ) A.诗中连用四个地名,这在绝句中是独一无二的,峨眉山、平羌江、向三峡、下渝州。构思精巧,运用地名的叠缀,不同的地域转换,表达对故乡的热爱和赞美。 B.“入”和“流”两个动词描绘出这样一幅画面:月影映入江水,又随江水流去。不仅写出了月映清江的美景,同时暗点秋夜行船之事。 C.诗中凡咏月处,皆抒发江行思友之情,令人陶醉。诗境中无处不渗透着诗人江行体验和思友之情,无处不贯串着山月这一具有象征意义的艺术形象。 D.三、四两句为我们展现了一幅千里蜀江行旅图,表达了作者的依依惜别和对故乡(友人)的思念之情。 5.对《峨眉山月歌》这首诗的理解,不恰当的一项是( ) A.这首诗意境明朗,语言浅近,音韵流畅。 B.全诗意境清朗优美,风致自然天成,为李白脍炙人口的名篇之一。 C.前两句是说,高峻的峨眉山前,悬挂着半轮秋月。 D.后两句是说,夜间乘船出发,离开清溪直奔三峡。想你却难相见,诗人准备直接下渝州去见你。 6.对《峨眉山月歌》这首诗的赏析,不恰当的一项是( ) A.除“峨眉山月”以外,诗中几乎没有更具体的景物描写。除“思君”二字,也没有更多的抒情。 B.“峨眉山月”这一集中的艺术形象贯串整个诗境,山月与人万里相随,夜夜可见,明月可亲而不可近,可望而不可接,更是思友之情的象征。 C.诗中的“峨眉山月”、“平羌江水”是地名附加于景物,是实写;“发清溪”、“向三峡”、“下渝州”则是虚用。 D.连用五个地名,精巧地点出行程,既有远游的豪迈,也有思乡的情怀。 7.以下对诗歌《峨眉山月歌》的理解和分析不正确的一项是( )。 A.“半轮秋”即半圆的秋月,点出了远游的时令是在秋天。 B.“影入平羌江水流”,写诗人影子倒映水中,随船的前行而流动的状态。 C.作者连用五个地名,精巧点出行程,为读者展开一幅千里蜀江行旅图。 D.这首诗是李白离开蜀地的作品,意境明朗,语言浅近,音韵流畅。 8.下列各选项,与《峨眉山月歌》的内容与理解不相符的一项是( ) A.这是诗人第一次离开故乡湖南外出闯荡,创作的一首赞美家乡山水的诗。全诗以“山”“月”为背景,构勒出一幅“千里长江行旅图”。 B.第一句诗中句 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~