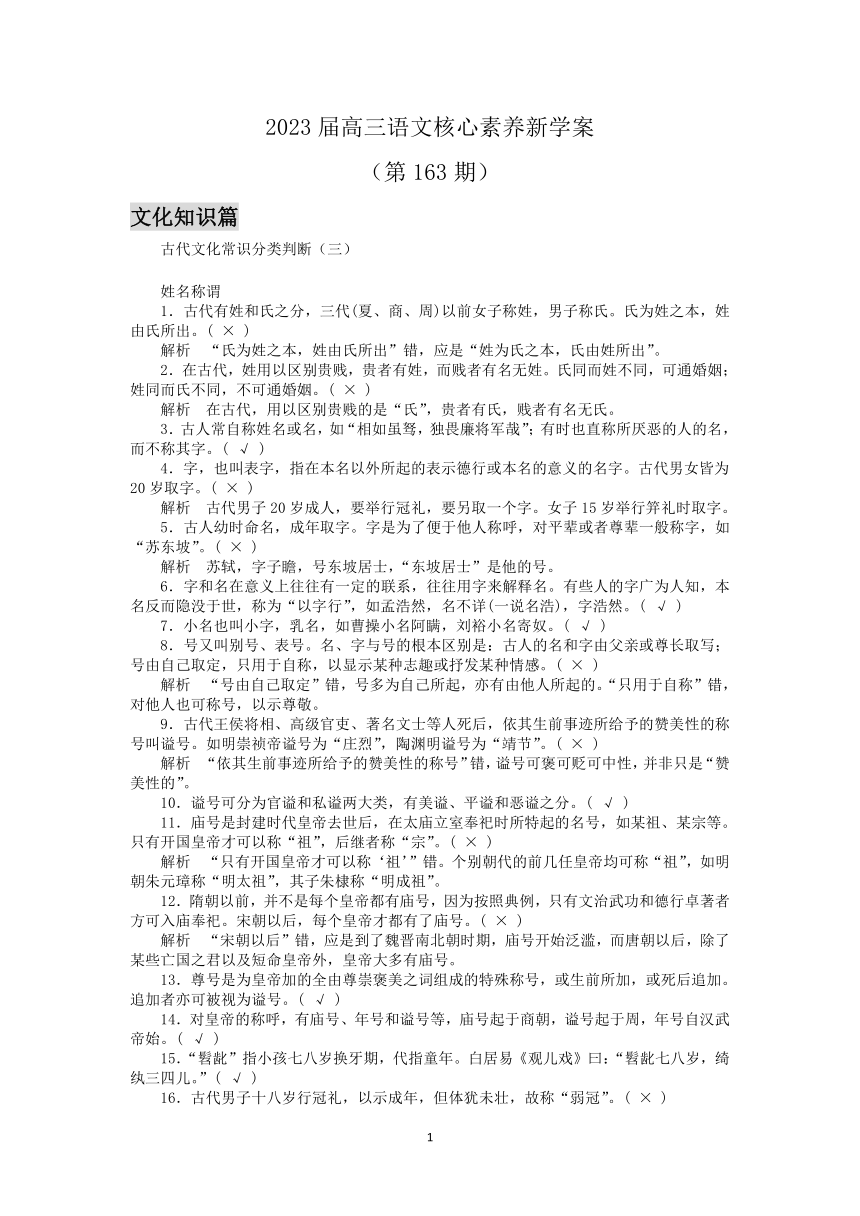

2023届高三语文核心素养新学案 (第163期) 文化知识篇 古代文化常识分类判断(三) 姓名称谓 1.古代有姓和氏之分,三代(夏、商、周)以前女子称姓,男子称氏。氏为姓之本,姓由氏所出。( × ) 解析�———�氏为姓之本,姓由氏所出”错,应是“姓为氏之本,氏由姓所出”。 2.在古代,姓用以区别贵贱,贵者有姓,而贱者有名无姓。氏同而姓不同,可通婚姻;姓同而氏不同,不可通婚姻。( × ) 解析 在古代,用以区别贵贱的是“氏”,贵者有氏,贱者有名无氏。 3.古人常自称姓名或名,如“相如虽驽,独畏廉将军哉”;有时也直称所厌恶的人的名,而不称其字。( √ ) 4.字,也叫表字,指在本名以外所起的表示德行或本名的意义的名字。古代男女皆为20岁取字。( × ) 解析 古代男子20岁成人,要举行冠礼,要另取一个字。女子15岁举行笄礼时取字。 5.古人幼时命名,成年取字。字是为了便于他人称呼,对平辈或者尊辈一般称字,如“苏东坡”。( × ) 解析 苏轼,字子瞻,号东坡居士,“东坡居士”是他的号。 6.字和名在意义上往往有一定的联系,往往用字来解释名。有些人的字广为人知,本名反而隐没于世,称为“以字行”,如孟浩然,名不详(一说名浩),字浩然。( √ ) 7.小名也叫小字,乳名,如曹操小名阿瞒,刘裕小名寄奴。( √ ) 8.号又叫别号、表号。名、字与号的根本区别是:古人的名和字由父亲或尊长取写;号由自己取定,只用于自称,以显示某种志趣或抒发某种情感。( × ) 解析�———�号由自己取定”错,号多为自己所起,亦有由他人所起的。“只用于自称”错,对他人也可称号,以示尊敬。 9.古代王侯将相、高级官吏、著名文士等人死后,依其生前事迹所给予的赞美性的称号叫谥号。如明崇祯帝谥号为“庄烈”,陶渊明谥号为“靖节”。( × ) 解析�———�依其生前事迹所给予的赞美性的称号”错,谥号可褒可贬可中性,并非只是“赞美性的”。 10.谥号可分为官谥和私谥两大类,有美谥、平谥和恶谥之分。( √ ) 11.庙号是封建时代皇帝去世后,在太庙立室奉祀时所特起的名号,如某祖、某宗等。只有开国皇帝才可以称“祖”,后继者称“宗”。( × ) 解析�———�只有开国皇帝才可以称‘祖’”错。个别朝代的前几任皇帝均可称“祖”,如明朝朱元璋称“明太祖”,其子朱棣称“明成祖”。 12.隋朝以前,并不是每个皇帝都有庙号,因为按照典例,只有文治武功和德行卓著者方可入庙奉祀。宋朝以后,每个皇帝才都有了庙号。( × ) 解析�———�宋朝以后”错,应是到了魏晋南北朝时期,庙号开始泛滥,而唐朝以后,除了某些亡国之君以及短命皇帝外,皇帝大多有庙号。 13.尊号是为皇帝加的全由尊崇褒美之词组成的特殊称号,或生前所加,或死后追加。追加者亦可被视为谥号。( √ ) 14.对皇帝的称呼,有庙号、年号和谥号等,庙号起于商朝,谥号起于周,年号自汉武帝始。( √ ) 15.“髫龀”指小孩七八岁换牙期,代指童年。白居易《观儿戏》曰:“髫龀七八岁,绮纨三四儿。”( √ ) 16.古代男子十八岁行冠礼,以示成年,但体犹未壮,故称“弱冠”。( × ) 解析�———�十八岁”错,应是“二十岁”。 17.总角是古时少儿男未冠、女未笄时的一种发型,将头发梳成两个发髻,形如两个羊角。后代用以称少年时代,如“总角之宴,言笑晏晏”。( √ ) 18.女子十三四岁的年纪为豆蔻年华,到了十六岁会把头发梳起来,插上簪子,表示已到出嫁年岁。后称女子待嫁为“待字”。( × ) 解析�———�把头发梳起来,插上簪子”即及笄,古代女子及笄之年为十五岁,而非“十六岁”。 19.“而立”“不惑”“知命”都出自《论语·为政》,分别指三十岁、四十岁、六十岁。( × ) 解析�———�知命”指五十岁。 20.“古稀”指七十岁;“耋”指七八十岁;“耄”指八九十岁, ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~