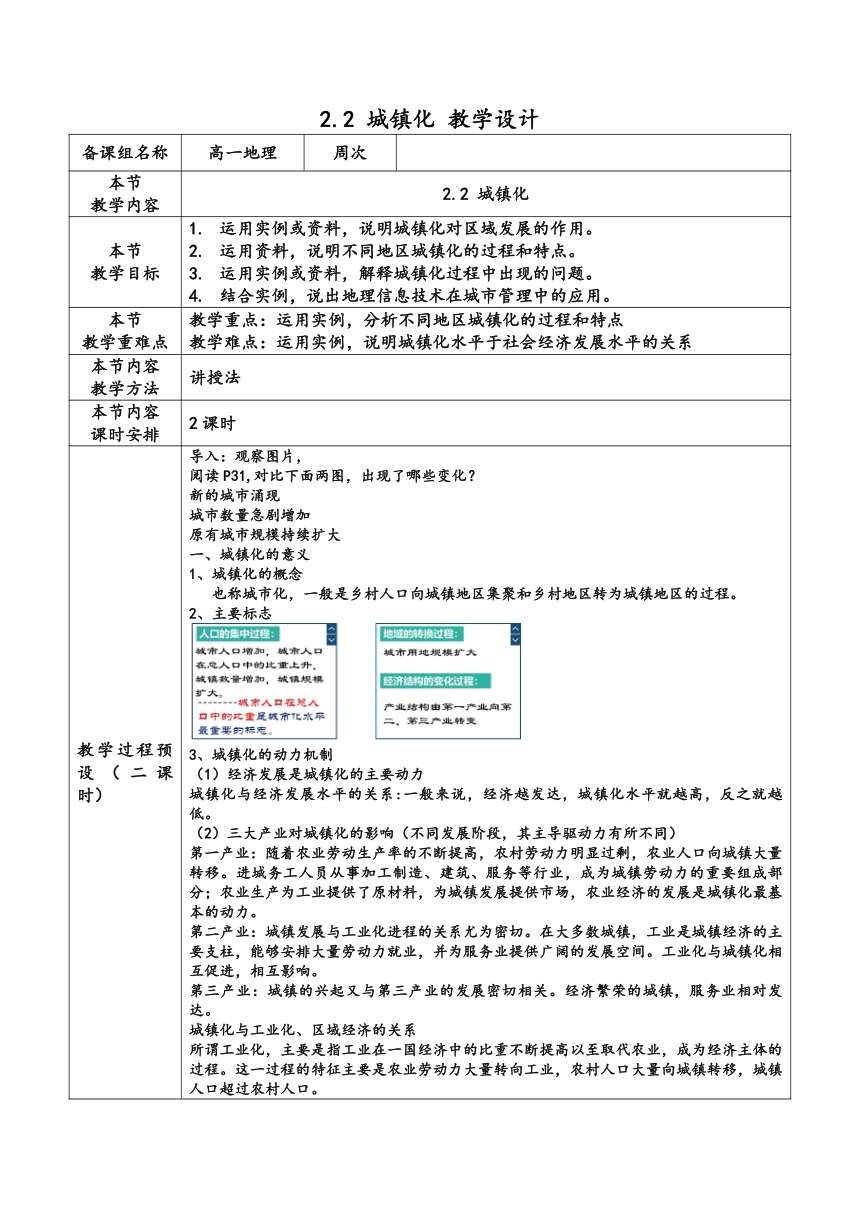

2.2 城镇化 教学设计 备课组名称 高一地理 周次 本节 教学内容 2.2 城镇化 本节 教学目标 运用实例或资料,说明城镇化对区域发展的作用。 运用资料,说明不同地区城镇化的过程和特点。 运用实例或资料,解释城镇化过程中出现的问题。 结合实例,说出地理信息技术在城市管理中的应用。 本节 教学重难点 教学重点:运用实例,分析不同地区城镇化的过程和特点 教学难点:运用实例,说明城镇化水平于社会经济发展水平的关系 本节内容 教学方法 讲授法 本节内容 课时安排 2课时 教学过程预设(二课时) 导入:观察图片, 阅读P31,对比下面两图,出现了哪些变化? 新的城市涌现 城市数量急剧增加 原有城市规模持续扩大 一、城镇化的意义 1、城镇化的概念 也称城市化,一般是乡村人口向城镇地区集聚和乡村地区转为城镇地区的过程。 2、主要标志 3、城镇化的动力机制 (1)经济发展是城镇化的主要动力 城镇化与经济发展水平的关系:一般来说,经济越发达,城镇化水平就越高,反之就越低。 (2)三大产业对城镇化的影响(不同发展阶段,其主导驱动力有所不同) 第一产业:随着农业劳动生产率的不断提高,农村劳动力明显过剩,农业人口向城镇大量转移。进城务工人员从事加工制造、建筑、服务等行业,成为城镇劳动力的重要组成部分;农业生产为工业提供了原材料,为城镇发展提供市场,农业经济的发展是城镇化最基本的动力。 第二产业:城镇发展与工业化进程的关系尤为密切。在大多数城镇,工业是城镇经济的主要支柱,能够安排大量劳动力就业,并为服务业提供广阔的发展空间。工业化与城镇化相互促进,相互影响。 第三产业:城镇的兴起又与第三产业的发展密切相关。经济繁荣的城镇,服务业相对发达。 城镇化与工业化、区域经济的关系 所谓工业化,主要是指工业在一国经济中的比重不断提高以至取代农业,成为经济主体的过程。这一过程的特征主要是农业劳动力大量转向工业,农村人口大量向城镇转移,城镇人口超过农村人口。 工业化与城镇化是推动区域社会经济发展的主要动力,区域工业化必然带来城镇化,城镇化反过来又会促进工业化和区域经济发展。(相互促进) 一个国家和地区城镇化的水平,体现其工业化程度和社会经济发展水平。 【补充】发展中国家城镇化可能出现的问题 超前城镇化 拉丁美洲的许多国家城镇化水平明显超过工业化和经济发展水平,城镇化主要靠传统的第三产业来驱动,城市人口过度增长,城市建设步伐赶不上人口城镇化速度,城市不能为居民提供就业机会和必要的生活条件,“城中村”的现象频现。 滞后城镇化 发展中国家在改革开放前,政府为了避免城乡对立和“城市病”的发生,采取种种措施来限制城镇化的发展,结果不仅使城市的集聚效益和规模效益得不到发挥,还引发了工业乡土化、农业副业化、城镇发展无序化等“农村病”现象,这违背了工业化和现代化发展规律。 城镇化水平区域差异大 我国东部的自然禀赋(气候、地形等)比中西部优越,故东部地区经济发展水平比中西部高,城镇化水平也高 改革开放初期,国家政策向沿海地区倾斜,沿海地区开放程度高,促进东部地区发展,从而吸引大量劳动力流向东部城镇,进一步加剧城镇化的地域差异 在中部崛起和西部大开发战略的推动下,我国的城镇化区域差异将不断缩小。 4、城镇化的意义(城镇化于区域的发展相互促进) 01 促进区域经济增长 城镇化有助于推动区域工业和服务业的发展,改善产业结构 城镇基础设施、公共服务设施和住宅建设等会拉动内需,为经济发展提供持续的动力 02 提高资源利用效率 城镇里建筑密集,人口密度和居住密度大,水、电、天然气等设施集中,可提高土地、水等资源的利用效率 03 改善城乡居住环境 城镇化伴随着污染物的集中排放,同时也便于人们对污染物进行 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~