(

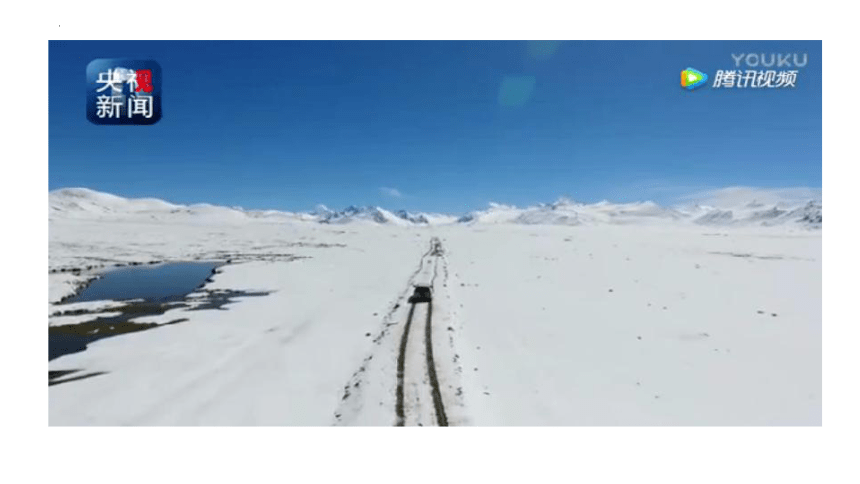

课件网) 各拉丹冬雪山位于中国青海格尔木市与西藏安多县交汇处,为唐古拉山脉主峰,海拔6621米。各拉丹冬,藏语意思为“高高尖尖的山峰”,为长江源头,是神秘的雪域高原,令人向往。 在长江源头各拉丹冬 马丽华 马丽华,1953年生,山东济南人,作家,作者在1976年进藏,在西藏工作和生活了27年,曾经写过10多本关于西藏人文地理的纪实作品,她被誉为“西藏的歌者和行者”。 代表作品有长篇散文《藏北游历》,散文集《追你到高原》《终极风景》,诗集《我的太阳》,1997年《走过西藏》获全国优秀畅销书奖,长篇小说《如意高地》获第四届老舍文学奖。 作者简介 1996年,马丽华从遥远的山东来到西藏,正如三毛痴迷于撒哈拉大沙漠一样,马丽华深情地眷恋着藏北高原的雪山草地。西藏这种自然和人文“秘境”,让马丽华产生了“审美眩晕”。马丽华的足迹几乎走遍了西藏的每一个角落。她曾自豪地写道:我所能谈及的西藏已被自己的目光注视过,已被自己的双脚接触过,已被自己的心灵感知过。多年的西藏游历,让马丽华有机会对自己的所到之处进行观察、欣赏、体验、记录,这段经历不经意间构成了她个人生命中最有价值的部分。 资料助读 1、把握文章的写景顺序和角度,梳理作者的游踪。(所至) 2、通过揣摩、品味和欣赏文章的语言,概括出所写景物雄伟、圣洁、瑰奇的特点。(所见) 3、体会作者寄予在景物中的情感,能解释作者对生命的感悟与思考。(所感) 学习目标 黧黑( ) 棱角( ) 砾石( ) 骤然( ) 虔诚( ) 蠕动( ) 腈纶( ) 敦实( ) 消长( ) 接踵而至( ) 熠熠烁烁( ) lí lénɡ lì zhòu qián rú jīnɡ dūn zhǎng zhǒnɡ yì shuò 字词积累 皱 褶: 皱纹,文中指冰山上的波形纹。 黧 黑: 形容黑。 秋高气爽:秋天天空晴朗明净,气候凉爽宜人。 气势磅礴:形容气势雄伟盛大。 气喘吁吁:形容呼吸急促,上气不接下气的样子。 接踵而至:形容人或事物一个又一个接连不断地到来。 历历在目:十分清楚地出现在眼前。 川流不息:(行人、车马等)像水流一样连续不断。 漫不经心:随随便便,不放在心上。 光彩夺目:形容光彩鲜明耀眼。 本文是一篇语言生动的_____ (体裁),主要讲述了 。文章通过作者对雪域的游览,采用 顺序和旅行的进程记下了在长江源头的 和 ,描绘了长江源头各拉丹东雪山的神奇和美丽。 游记散文 作者的一次雪域高原之旅 时间 见闻 感受 1.熟悉课文,概括主要内容。 整体感知 2.本文是按照怎样的顺序组织材料的?找出本文的行走路线。 按照时间的推移、地点的转换来组织材料的。 也是以“我”的游踪为线索组织材料的。 草坝子上 接近冰山 置身冰窟(冰塔林) 重返冰塔林 砾石堆上 移步换景 理清游踪 二(3-11) 写初见各拉丹冬的景象。 详写第一天在不同地点所见的景象和感受。 一(1-2) 三(12-15) 略写第二天再次进入冰塔林的经过。 3.理清文章脉络,为文章划分层次。 本文是按照时间的推移、地点的转换组织材料,也是以“我”的游踪为线索组织材料的。 1.远方白色金字塔的各拉丹冬统领着冰雪劲旅,天地间浩浩苍苍。 赏析语言 本句是远观各拉丹冬的气势,运用了比喻和拟人的修辞手法,“统领”和“劲旅”两个词将各拉丹冬拟人化,并将雪山群比喻成队伍,表现了各拉丹冬的气势雄伟之美。 2.阳光使这位身披白色披风的巨人变化多端:融雪处裸露出大山黎黑的骨骼,有如刀削一般,棱角与层次毕现,富有雕塑感。 运用比喻的修辞方法,将白雪覆盖下的各拉丹冬雪山比作“身披白色披风的巨人”,赋予雪山以生命,“变化多端”一词,又写出了这里自然环境严酷,天气恶劣。 3.冰体一点一点地改变了形态,变成自然力所能刻画成的最 ... ...