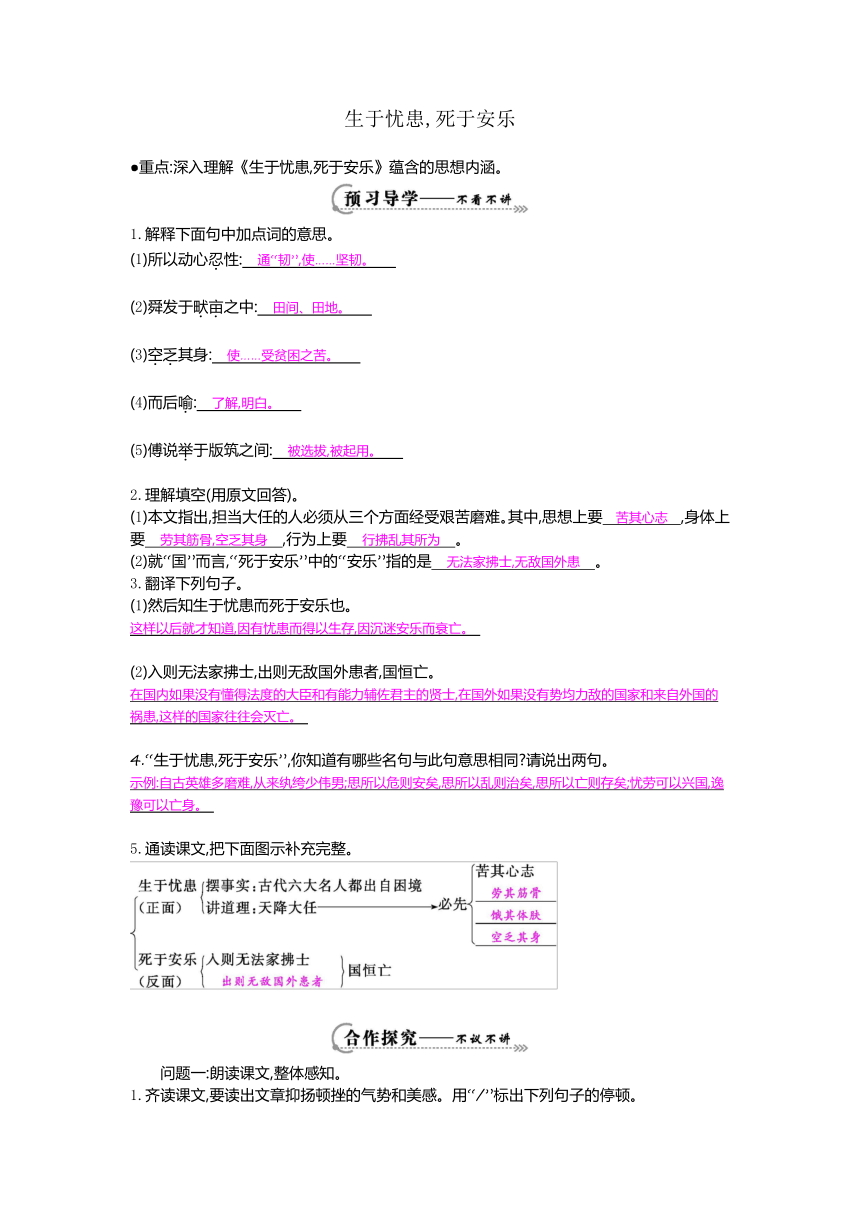

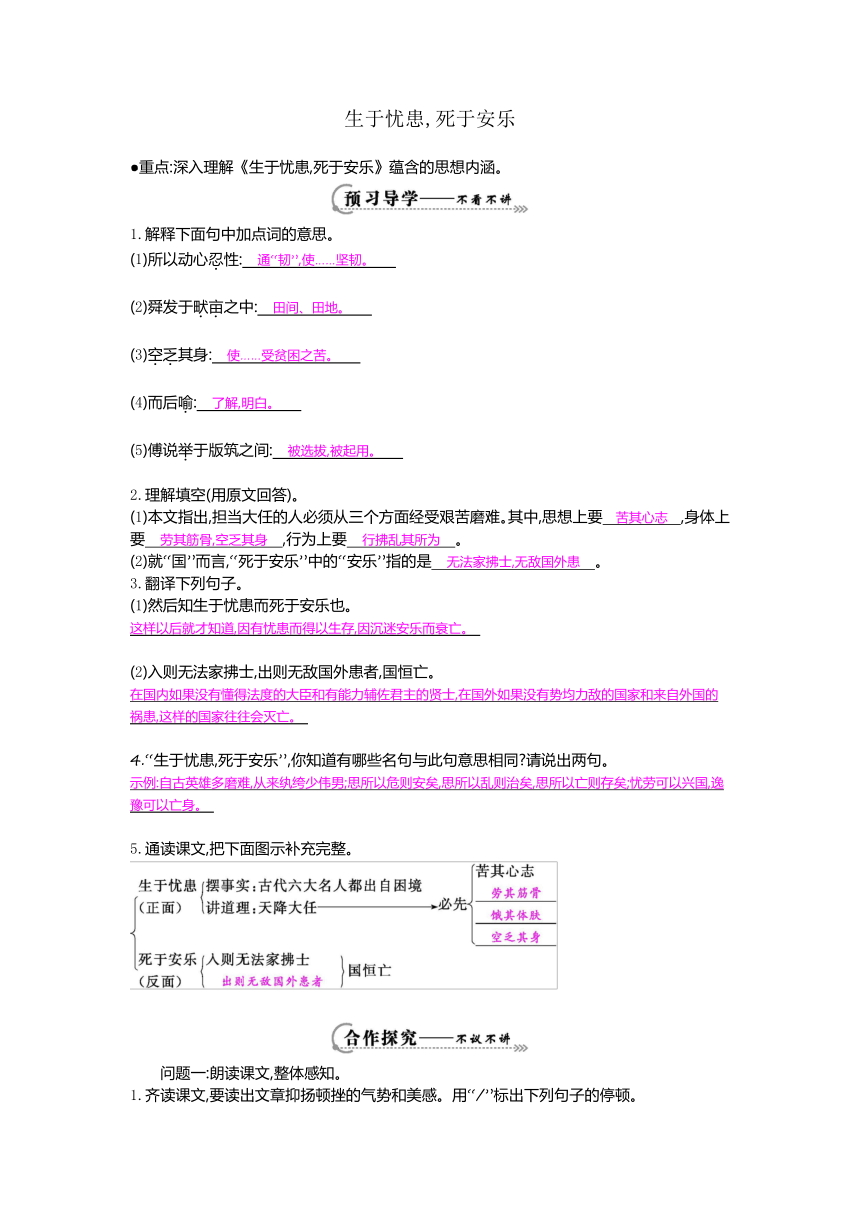

生于忧患,死于安乐 ●重点:深入理解《生于忧患,死于安乐》蕴含的思想内涵。 1.解释下面句中加点词的意思。 (1)所以动心忍性: 通“韧”,使……坚韧。 (2)舜发于畎亩之中: 田间、田地。 (3)空乏其身: 使……受贫困之苦。 (4)而后喻: 了解,明白。 (5)傅说举于版筑之间: 被选拔,被起用。 2.理解填空(用原文回答)。 (1)本文指出,担当大任的人必须从三个方面经受艰苦磨难。其中,思想上要 苦其心志 ,身体上要 劳其筋骨,空乏其身 ,行为上要 行拂乱其所为 。 (2)就“国”而言,“死于安乐”中的“安乐”指的是 无法家拂士,无敌国外患 。 3.翻译下列句子。 (1)然后知生于忧患而死于安乐也。 这样以后就才知道,因有忧患而得以生存,因沉迷安乐而衰亡。 (2)入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。 在国内如果没有懂得法度的大臣和有能力辅佐君主的贤士,在国外如果没有势均力敌的国家和来自外国的祸患,这样的国家往往会灭亡。 4.“生于忧患,死于安乐”,你知道有哪些名句与此句意思相同 请说出两句。 示例:自古英雄多磨难,从来纨绔少伟男;思所以危则安矣,思所以乱则治矣,思所以亡则存矣;忧劳可以兴国,逸豫可以亡身。 5.通读课文,把下面图示补充完整。 问题一:朗读课文,整体感知。 1.齐读课文,要读出文章抑扬顿挫的气势和美感。用“/”标出下列句子的停顿。 (1)舜/发于/畎亩之中,傅说/举于/版筑之间,胶鬲/举于/鱼盐之中,管夷吾/举于/士,孙叔敖/举于/海,百里奚/举于/市。 (2)必先苦/其心志,劳/其筋骨,饿/其体肤,空乏/其身,行拂/乱/其所为,所以动心/忍性,曾益/其所不能。(加点词重读) 2.本文的中心论点是什么 阐述了孟子什么样的人才观 论点:生于忧患,死于安乐。阐述了人才要在困难环境中磨炼造就的人才观。 问题二:译读课文,把握文义。 1.找出下面句子中的通假字,并解释。 (1)曾益其所不能 曾 通 增 ,意思: 增加 (2)困于心衡于虑而后作 衡 通 横 ,意思: 梗塞,不顺 (3)入则无法家拂士 拂 通 弼 ,意思: 辅佐 2.解释下面加点的多义词。 3.指出下面加点词语活用情况,并解释。 (1)必先苦其心志: 使动用法,使……痛苦 (3)饿其体肤: 使……饥饿 (2)劳其筋骨: 使……劳累 (4)人恒过: 名词用作动词,犯错 4.解释下列加点古今异义词。 (1)舜发于畎亩之中 古义: 被任用 今义: 送出,交付 (2)所以动心忍性,曾益其所不能 古义: 用……的方法 今义: 表因果关系的连词 (3)征于色,发于声 古义: 表现 今义: 远行,寻求 5.指出下面句子的句式,并翻译。 困于心衡于虑而后作。 倒装句(状语后置)。(犯错误时)在内心困扰,被思虑阻塞,然后才能奋起有为。 问题三:理清思路,明确中心。 1.本文是从哪两个方面论证论点的 请简述本文的论证思路。 作者从个人、国家两方面论证。文章先谈造就人才的问题。先以六个出身低微、经过种种磨炼而终于身负“大任”的显贵人物为例来说明人才是在艰苦环境中造就的,同时又重视人的主观因素,提出“困于心,衡于虑,而后作”的观点。从两方面说明人要有所作为,成就大业,就必须在生活、思想、行为等方面经受一番艰难甚至痛苦的磨炼。接着由个人说到国家,指出决定国家存亡的因素和个人能否成就大业的因素相仿,最后推出论点。 2.这篇短论在论证方法上有什么特色 这篇短论采用了类比论证、举例论证、对比论证、归纳推理论证等论证方法。如把造就人才与治理国家类比,如罗列六位在逆境中成才的人物事例,如把成就伟人与国家灭亡对比,如先分析论证,后归纳观点等等。 拓展:有人做过一个实验:将一只青蛙丢进沸水中,它奋力一蹦,便跳出来了。然后又将它放入正加热的温水中,青蛙在里面高兴地游来游去。当水温慢慢升高,它却浑然不觉, ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~