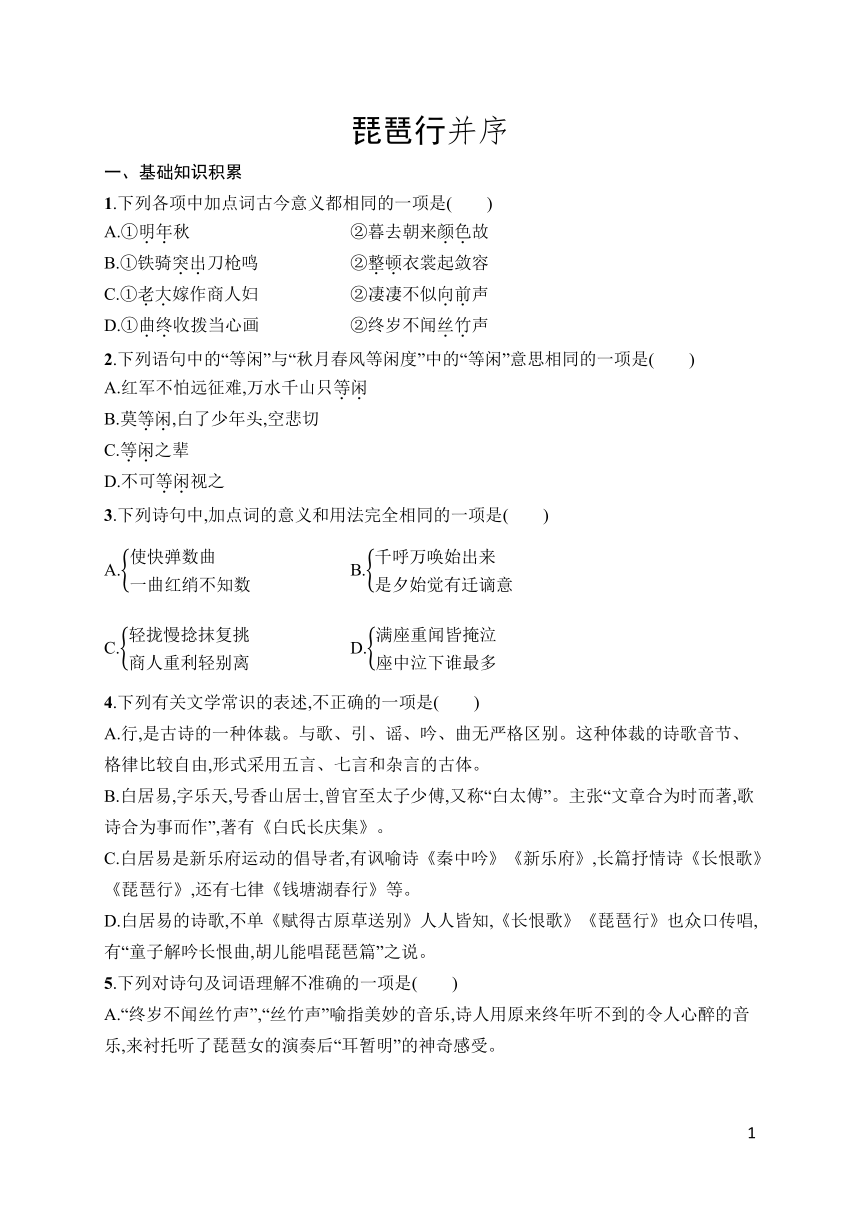

琵琶行并序 一、基础知识积累 1.下列各项中加点词古今意义都相同的一项是( ) A.①明年秋 ②暮去朝来颜色故 B.①铁骑突出刀枪鸣 ②整顿衣裳起敛容 C.①老大嫁作商人妇 ②凄凄不似向前声 D.①曲终收拨当心画 ②终岁不闻丝竹声 2.下列语句中的“等闲”与“秋月春风等闲度”中的“等闲”意思相同的一项是( ) A.红军不怕远征难,万水千山只等闲 B.莫等闲,白了少年头,空悲切 C.等闲之辈 D.不可等闲视之 3.下列诗句中,加点词的意义和用法完全相同的一项是( ) A. B. C. D. 4.下列有关文学常识的表述,不正确的一项是( ) A.行,是古诗的一种体裁。与歌、引、谣、吟、曲无严格区别。这种体裁的诗歌音节、格律比较自由,形式采用五言、七言和杂言的古体。 B.白居易,字乐天,号香山居士,曾官至太子少傅,又称“白太傅”。主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,著有《白氏长庆集》。 C.白居易是新乐府运动的倡导者,有讽喻诗《秦中吟》《新乐府》,长篇抒情诗《长恨歌》《琵琶行》,还有七律《钱塘湖春行》等。 D.白居易的诗歌,不单《赋得古原草送别》人人皆知,《长恨歌》《琵琶行》也众口传唱,有“童子解吟长恨曲,胡儿能唱琵琶篇”之说。 5.下列对诗句及词语理解不准确的一项是( ) A.“终岁不闻丝竹声”,“丝竹声”喻指美妙的音乐,诗人用原来终年听不到的令人心醉的音乐,来衬托听了琵琶女的演奏后“耳暂明”的神奇感受。 B.“春江花朝秋月夜”,寥寥七字,其容量极大。它浓缩了春秋两季,又融进了“江”“花”“月”三景,足见诗人的炼字功夫炉火纯青。 C.从“五陵年少争缠头”到“门前冷落鞍马稀”,诗人选取了具有典型意义的两个细节,从巨大的落差中形象地反映出人物命运的突变。这种描写的审美价值在于以点带面地凸显琵琶女沉沦的社会根源。 D.“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”,这是全诗的“诗眼”,是全诗的主旨句。诗人把对琵琶女的无限同情和自己被贬不得志的悲愤融在一起,揭露了封建社会的冷酷与黑暗。 二、名句名篇默写 6.补写出下列句子中的空缺部分。 (1)《琵琶行》中描写琵琶女犹豫不决地出场的诗句是“ , �———�。 (2)白居易《琵琶行》中运用一系列贴切生动的比喻描绘琵琶声,被誉为古典诗歌中描写乐声的绝唱。如“大弦嘈嘈如急雨, 。嘈嘈切切错杂弹, 。 ,幽咽泉流冰下难”。 (3)《琵琶行》中借月烘托琵琶女独守空船的凄清心情的诗句是“ , �———�。 (4)《琵琶行》中既表现全诗的主旨,又表现诗人与琵琶女感情的共鸣的诗句是“ , �———�。 三、古代诗歌阅读 (一)阅读下面两首唐诗,完成7~8题。 南浦别 白居易 南浦①凄凄别,西风袅袅秋。 一看肠一断,好去②莫回头。 喜见外弟又言别 李 益 十年离乱后,长大一相逢。 问姓惊初见,称名忆旧容。 别来沧海事,语罢暮天钟。 明日巴陵道,秋山又几重。 注①南浦:代送别之处。②好去:放心前去。 7.下列对两首诗的理解和鉴赏,不正确的一项是( ) A.白诗的前两句,不仅点出送别的地点和时间,而且以景衬情,渲染出浓厚的离情别绪。 B.《南浦别》中“看”字看似平常,实际上非常传神,它能真切地描绘出抒情主人公的形象。 C.李诗的颈联避实就虚,择取了叙旧时间很长这个侧面,表现出二人欢聚时的热烈气氛和激动心情。 D.两诗主题虽同为伤离别,但语言特色不同,白诗语言朴素清淡,李诗语言奇特典雅。 8.两首诗都抒发了离别之情,请结合原诗分析两首诗主要表现手法的异同。 (二)阅读下面这首唐诗,完成9~10题。 采地黄者 白居易 麦死春不雨,禾损秋早霜。 岁晏无口食,田中采地黄①。 采之将何用 持以易糇粮。 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~