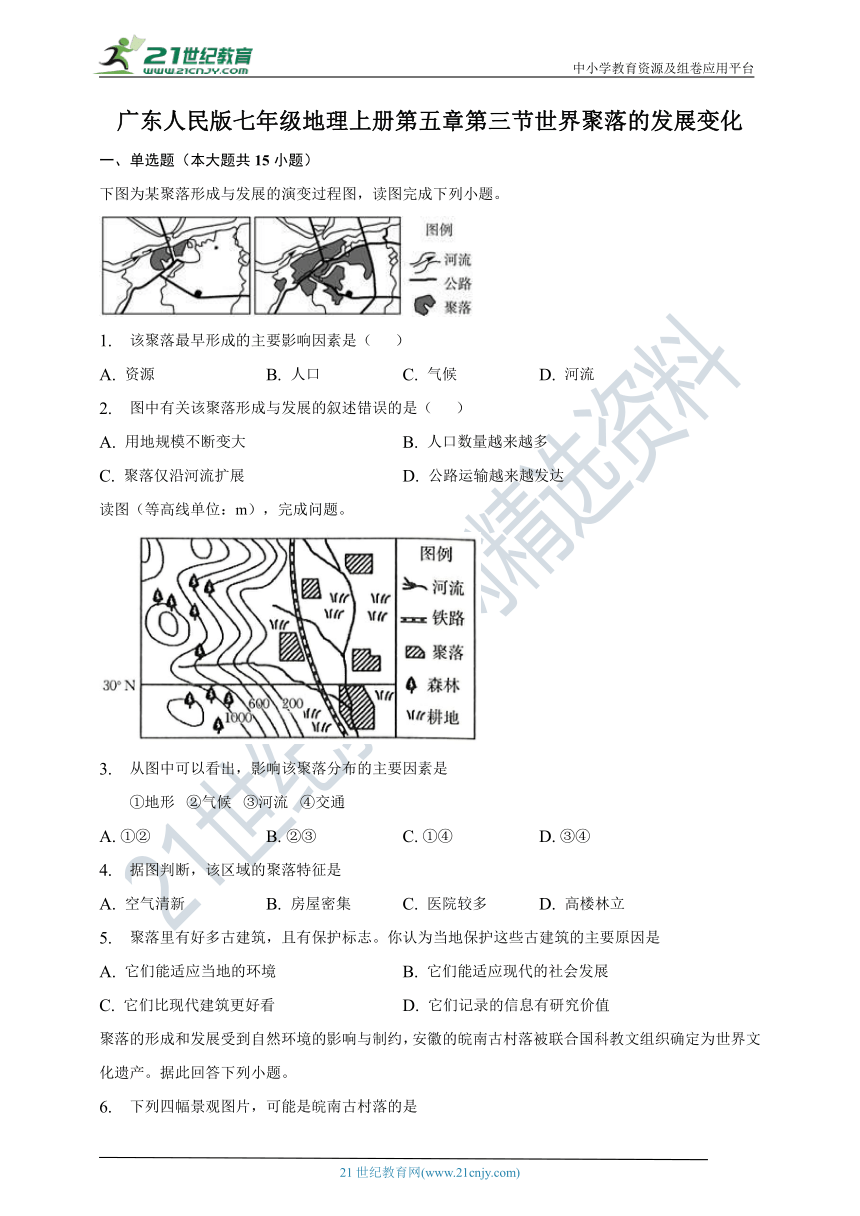

中小学教育资源及组卷应用平台 广东人民版七年级地理上册第五章第三节世界聚落的发展变化 一、单选题(本大题共15小题) 下图为某聚落形成与发展的演变过程图,读图完成下列小题。 1. 该聚落最早形成的主要影响因素是( ) A. 资源 B. 人口 C. 气候 D. 河流 2. 图中有关该聚落形成与发展的叙述错误的是( ) A. 用地规模不断变大 B. 人口数量越来越多 C. 聚落仅沿河流扩展 D. 公路运输越来越发达 读图(等高线单位:m),完成问题。 3. 从图中可以看出,影响该聚落分布的主要因素是 ①地形 ②气候 ③河流 ④交通 A. ①② B. ②③ C. ①④ D. ③④ 4. 据图判断,该区域的聚落特征是 A. 空气清新 B. 房屋密集 C. 医院较多 D. 高楼林立 5. 聚落里有好多古建筑,且有保护标志。你认为当地保护这些古建筑的主要原因是 A. 它们能适应当地的环境 B. 它们能适应现代的社会发展 C. 它们比现代建筑更好看 D. 它们记录的信息有研究价值 聚落的形成和发展受到自然环境的影响与制约,安徽的皖南古村落被联合国科教文组织确定为世界文化遗产。据此回答下列小题。 6. 下列四幅景观图片,可能是皖南古村落的是 A. B. C. D. 7. “天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”。这句诗描述的景观周围可能是 A. 山村 B. 林场 C. 渔村 D. 牧场 8. 关于皖南古村落的发展与保护工作,说法不正确的是 A. 适度发展文化旅游 B. 禁止修建高大的建筑物 C. 控制周边工业污染 D. 兴建多个大型批发商场 图为荷兰画家文森特 ·威廉·梵·高的油画《麦田》。读图完成题。 9. 图中景观反应的是() A. 城市聚落 B. 乡村聚落 C. 工业生产 D. 林业生产 10. 聚落类型的本质区别是() A. 生产方式不同 B. 平坦程度不同 C. 房屋高矮不同 D. 道路宽窄不同 读下图“我国南方某聚落发展变化示意图”,完成下列小题。 11. 该聚落发展变化的过程是 A. 甲—乙—丙—丁 B. 丁—丙—乙—甲 C. 甲—丙—乙—丁 D. 丁—乙—丙—甲 12. 影响该聚落形成的主要因素是 A. 科技 B. 气候 C. 交通 D. 河流 13. 该聚落发展过程中,针对有历史价值和文化特色的传统聚落所面临的保护与利用的困境,合理的建议是 A. 全部保留,加强保护 B. 全部拆除,适应城市发展 C. 保留原貌,根据需要改建 D. 大力开发,增加经济效益 聚落,古代指村落。《汉书 沟洫志》中记载道:“或久无害,稍筑室宅,遂成聚落”。图1为“聚”和“落”的甲骨文解释,图2为乡村和城市景观图。读图,完成下列各题。 14. 城市与乡村的根本差别在于( ) A. 生产与生活方式不同 B. 交通线数量不同 C. 人口数量不同 D. 建筑物密度不同 15. 关于聚落的描述,正确的是( ) A. 是人类居住房屋的总称 B. 多建在水源充足、交通便利的地方 C. 受自然环境影响不断加强 D. 保护传统聚落的目的是发展旅游业 二、综合题(本大题共4小题) 16. 同学们在地理课上探究人口、聚落与自然环境的关系。图1为世界人口分布图、图2为西亚传统民居、图3为西亚某地气温曲线和降水量柱状图。阅读图文资料,回答下列问题。 探究问题一:人口分布与自然环境的关系 (1)读图1可知,世界人口分布具有_____(均匀/不均匀)的特点。甲、乙、丙三地人口稠密:从纬度位置看,都分布在_____(中低纬度/高纬度)地区;从海陆位置看,多分布在_____(沿海/内陆)地区;从_____(自然因素)看,多分布在平原。丁地人口稀疏,主要原因是该地_____(选择填空)。 A.极端干旱 B.气候湿热 C.终年严寒 D.地势高峻 探究问题二:聚落与自然环境的关系 (2)分析西亚传统民居与当地自然环境的关系。 当地自然环境 西亚传统民居特点 全年①(炎热/寒冷) 为减少热量的传递,墙体较厚 降水②(多/少) 屋顶形状为③(斜顶/平顶) 风沙较大 为防止风沙侵入,窗子较④( ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~