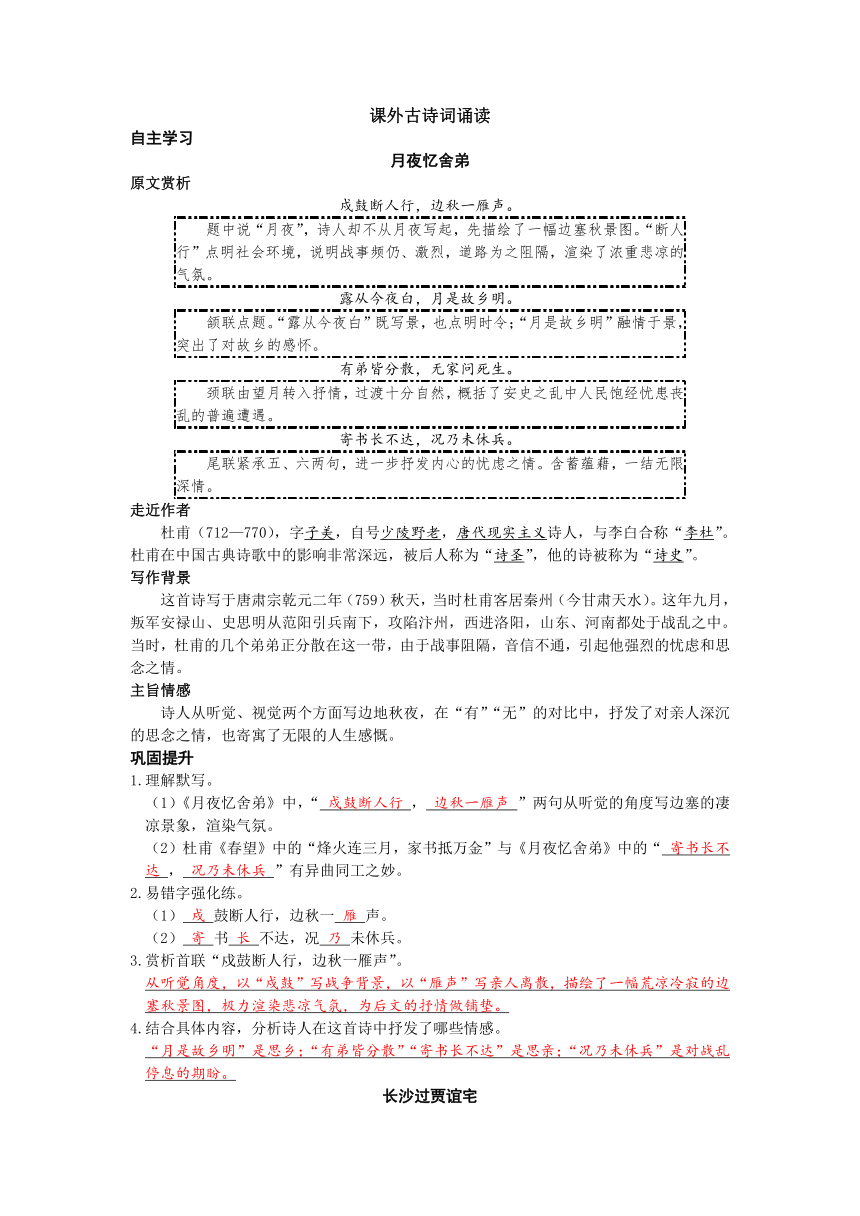

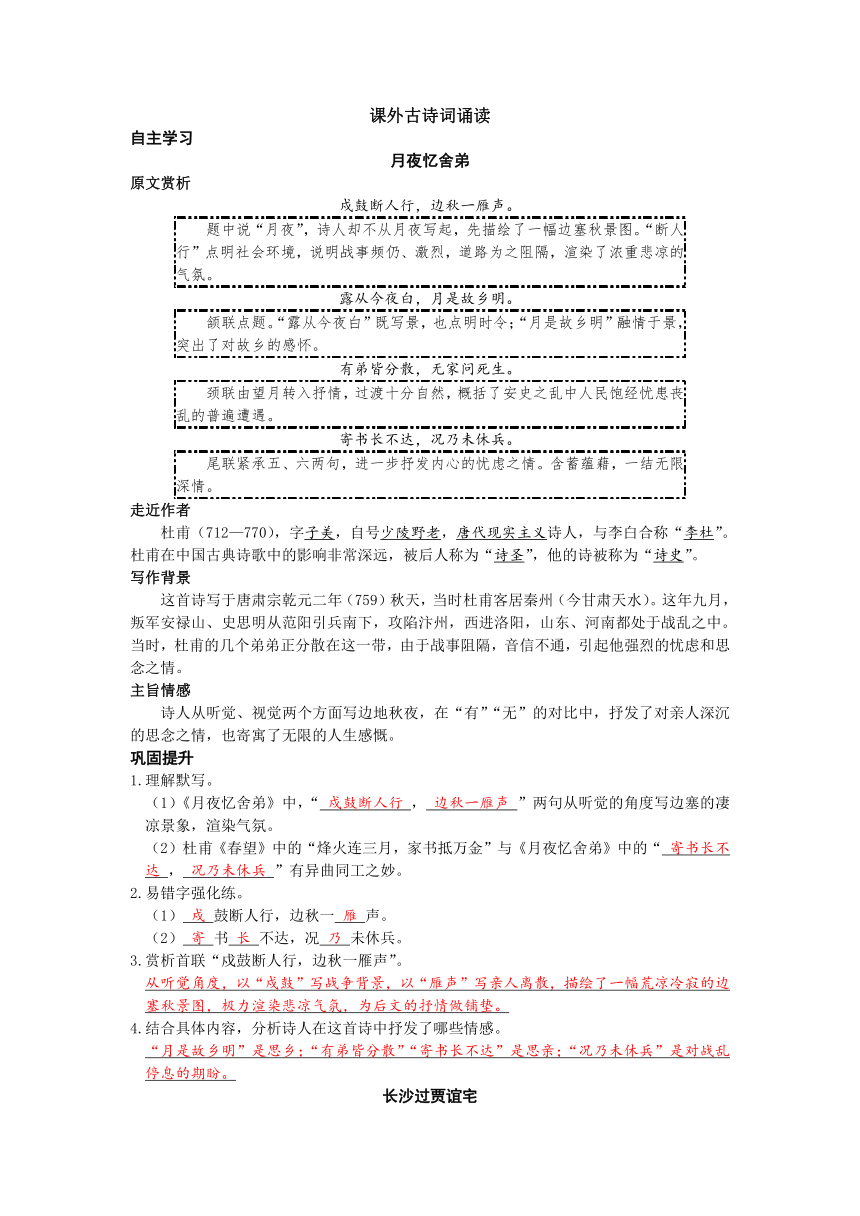

课外古诗词诵读 自主学习 月夜忆舍弟 原文赏析 戍鼓断人行,边秋一雁声。 题中说“月夜”,诗人却不从月夜写起,先描绘了一幅边塞秋景图。“断人行”点明社会环境,说明战事频仍、激烈,道路为之阻隔,渲染了浓重悲凉的气氛。 露从今夜白,月是故乡明。 颔联点题。“露从今夜白”既写景,也点明时令;“月是故乡明”融情于景,突出了对故乡的感怀。 有弟皆分散,无家问死生。 颈联由望月转入抒情,过渡十分自然,概括了安史之乱中人民饱经忧患丧乱的普遍遭遇。 寄书长不达,况乃未休兵。 尾联紧承五、六两句,进一步抒发内心的忧虑之情。含蓄蕴藉,一结无限深情。 走近作者 杜甫(712—770),字子美,自号少陵野老,唐代现实主义诗人,与李白合称“李杜”。杜甫在中国古典诗歌中的影响非常深远,被后人称为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”。 写作背景 这首诗写于唐肃宗乾元二年(759)秋天,当时杜甫客居秦州(今甘肃天水)。这年九月,叛军安禄山、史思明从范阳引兵南下,攻陷汴州,西进洛阳,山东、河南都处于战乱之中。当时,杜甫的几个弟弟正分散在这一带,由于战事阻隔,音信不通,引起他强烈的忧虑和思念之情。 主旨情感 诗人从听觉、视觉两个方面写边地秋夜,在“有”“无”的对比中,抒发了对亲人深沉的思念之情,也寄寓了无限的人生感慨。 巩固提升 1.理解默写。 (1)《月夜忆舍弟》中,“ 戍鼓断人行 , 边秋一雁声 ”两句从听觉的角度写边塞的凄凉景象,渲染气氛。 (2)杜甫《春望》中的“烽火连三月,家书抵万金”与《月夜忆舍弟》中的“ 寄书长不达 , 况乃未休兵 ”有异曲同工之妙。 2.易错字强化练。 (1) 戍 鼓断人行,边秋一 雁 声。 (2) 寄 书 长 不达,况 乃 未休兵。 3.赏析首联“戍鼓断人行,边秋一雁声”。 从听觉角度,以“戍鼓”写战争背景,以“雁声”写亲人离散,描绘了一幅荒凉冷寂的边塞秋景图,极力渲染悲凉气氛,为后文的抒情做铺垫。 4.结合具体内容,分析诗人在这首诗中抒发了哪些情感。 “月是故乡明”是思乡;“有弟皆分散”“寄书长不达”是思亲;“况乃未休兵”是对战乱停息的期盼。 长沙过贾谊宅 自主学习 原文赏析 三年谪宦此栖迟,万古惟留楚客悲。 诗人借贾谊政治失意,抑郁而死,留下千古悲怆忧愤,表现了自己遭迁谪的悲苦命运。 秋草独寻人去后,寒林空见日斜时。 即景生情,“秋草”“人去”“寒林”“日斜”渲染出贾谊故宅一片萧条冷落的气氛。“寒林”“日斜”不仅是眼前所见,也是李唐王朝危殆形势的写照。 汉文有道恩犹薄,湘水无情吊岂知? 运用反语和双关的手法,表达诗人对李唐王朝不重视人才的不满。 寂寂江山摇落处,怜君何事到天涯! 前句绘荒村日暮图,象征着李唐王朝的衰败局势。末句诗人用与贾谊对话的方式,衬托出自己抑郁悲凉、痛苦无奈的心境。 走近作者 刘长卿(?—789),字文房,河间(今属河北)人,唐代诗人。 写作背景 这首诗与诗人的迁谪生涯有关。刘长卿“刚而犯上,两遭迁谪”,此诗当作于诗人第二次迁谪到长沙时。时值深秋傍晚,诗人只身来到长沙贾谊故居,贾谊当年在这里谪居三年。相似的遭遇,使诗人伤今怀古,感慨万千,故作下了此诗。 主旨情感 这首怀古诗通过对西汉政论家、文学家贾谊不幸遭遇的凭吊和痛惜,抒发了诗人自己被贬的悲愤与对当时社会现实的不满情绪。 巩固提升 1.理解默写。 (1)《长沙过贾谊宅》一诗中,诗人以双关的手法写出贾谊和自己悲惨命运的诗句是: 汉文有道恩犹薄 , 湘水无情吊岂知 ? (2)《长沙过贾谊宅》一诗中,写诗人在贾谊宅所见之景的诗句是: 秋草独寻人去后 , 寒林空见日斜时 。 2.易错字强化练。 (1)三年 谪 宦 此 栖 迟,万古 惟 留楚客悲。 (2) 寂 寂 江山摇落处,怜君何事到天 涯 。 3.本诗的 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~