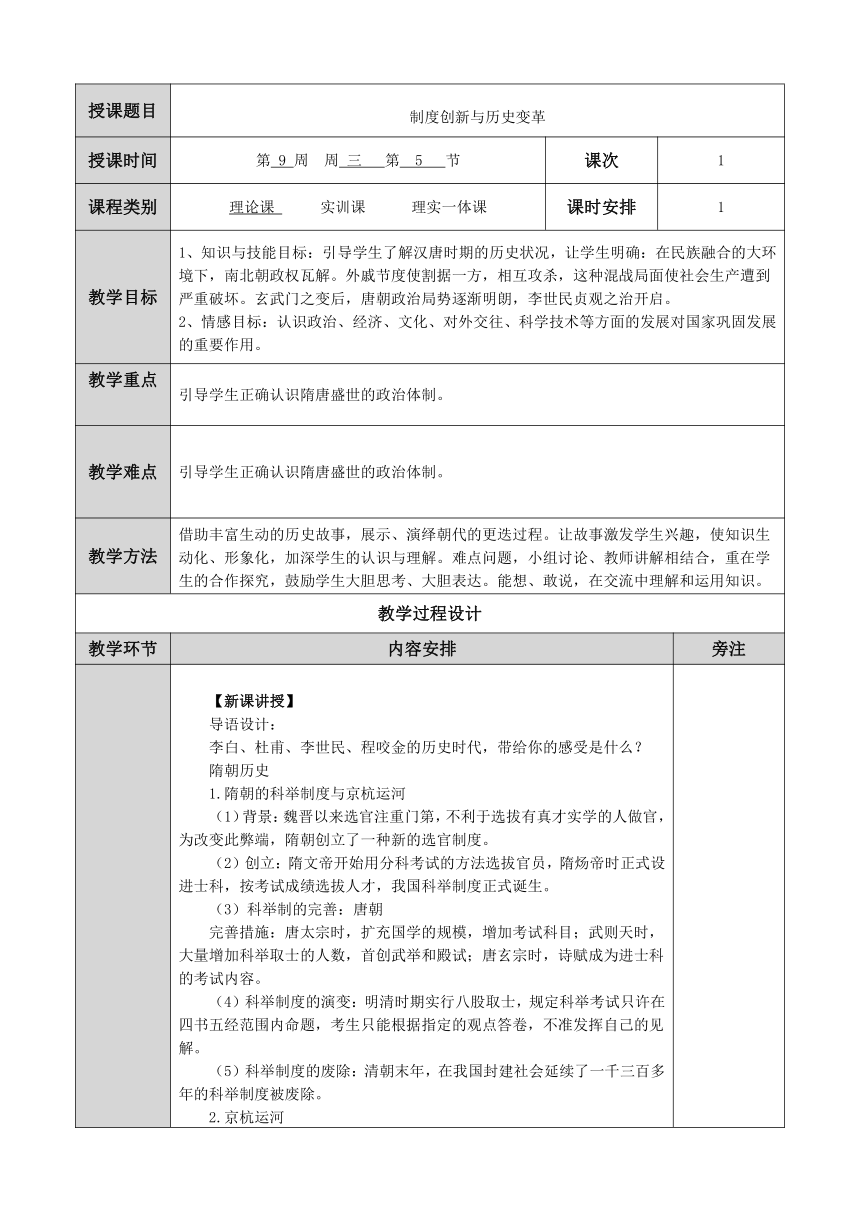

授课题目 制度创新与历史变革 授课时间 第 9 周 周 三 第 5 节 课次 1 课程类别 理论课 实训课 理实一体课 课时安排 1 教学目标 1、知识与技能目标:引导学生了解汉唐时期的历史状况,让学生明确:在民族融合的大环境下,南北朝政权瓦解。外戚节度使割据一方,相互攻杀,这种混战局面使社会生产遭到严重破坏。玄武门之变后,唐朝政治局势逐渐明朗,李世民贞观之治开启。 2、情感目标:认识政治、经济、文化、对外交往、科学技术等方面的发展对国家巩固发展的重要作用。 教学重点 引导学生正确认识隋唐盛世的政治体制。 教学难点 引导学生正确认识隋唐盛世的政治体制。 教学方法 借助丰富生动的历史故事,展示、演绎朝代的更迭过程。让故事激发学生兴趣,使知识生动化、形象化,加深学生的认识与理解。难点问题,小组讨论、教师讲解相结合,重在学生的合作探究,鼓励学生大胆思考、大胆表达。能想、敢说,在交流中理解和运用知识。 教学过程设计 教学环节 内容安排 旁注 【新课讲授】 导语设计: 李白、杜甫、李世民、程咬金的历史时代,带给你的感受是什么? 隋朝历史 1.隋朝的科举制度与京杭运河 (1)背景:魏晋以来选官注重门第,不利于选拔有真才实学的人做官,为改变此弊端,隋朝创立了一种新的选官制度。 (2)创立:隋文帝开始用分科考试的方法选拔官员,隋炀帝时正式设进士科,按考试成绩选拔人才,我国科举制度正式诞生。 (3)科举制的完善:唐朝 完善措施:唐太宗时,扩充国学的规模,增加考试科目;武则天时,大量增加科举取士的人数,首创武举和殿试;唐玄宗时,诗赋成为进士科的考试内容。 (4)科举制度的演变:明清时期实行八股取士,规定科举考试只许在四书五经范围内命题,考生只能根据指定的观点答卷,不准发挥自己的见解。 (5)科举制度的废除:清朝末年,在我国封建社会延续了一千三百多年的科举制度被废除。 2.京杭运河 3.拓展:杨坚的文治武功 3.简隋唐时期在教育制度上创新有以下几点: 一是从思想上:从汉代开如“罢黜百家,独尊儒术”到随朝时,制定了以儒为主,以佛道为两翼的文教政策,这对中国教育的发展产生了重大影响; 二是在入仕的制度上,开创了科举取士,打破门阀士族的垄断,使寒门学子走上为官之路,具体如下: ①隋文帝在中央设臵了国子学内设祭酒一人,总管教育事业。国子寺及国子祭酒的设臵,是我国历史上第一次由中央政府设立专门管理教育的机构和官员,标志着我国封建教育已经发展到了成为独立部门的时代。 ②书学和算学的创建也标志着我国封建专科学校的多样化。 ③隋朝在地方上设臵了州县学。 ④隋炀帝始建进士科,广泛搜罗人才。 ⑤把学、律学和算学划归到各个专职行政机构,实行对口管理。 ⑥在地方上设臵医学校,是唐朝教育的重要特点。 ⑦教育、研究和行政机构三者合为一体。 ⑧根据社会发展创设的专科性学校。 ⑨根据州县面积大小和人口多少,规定了各个州县学校教师和学生的人数。 三是建立中央和地方分维管理的教育制度,形成了一系列教育管理制度,并重视医学发展,使教育、研究和行政机构合为一体。 重点:隋唐历史变革 1.贞观之治 贞观之治是唐朝初年唐太宗在位期间出现的清明政治,经济复苏,文化繁荣的治世局面。 唐太宗继承唐高祖制定的尊祖崇道国策,并进一步将其发扬光大,运用道家思想治国平天下。唐太宗任人廉能,知人善用;广开言路,尊重生命,自我克制,虚心纳谏;并采取了以农为本,厉行节约,休养生息,文教复兴,完善科举制度等政策,使得社会出现了安定的局面;并大力平定外患,尊重边族风俗,稳固边疆,最终取得天下大治的理想局面。因其时年号为"贞观"(627年-649年) ,故史称"贞观之治"。 2.开元盛世 开元之治又称开元盛世,是唐玄宗(李隆基)统治前期所 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~