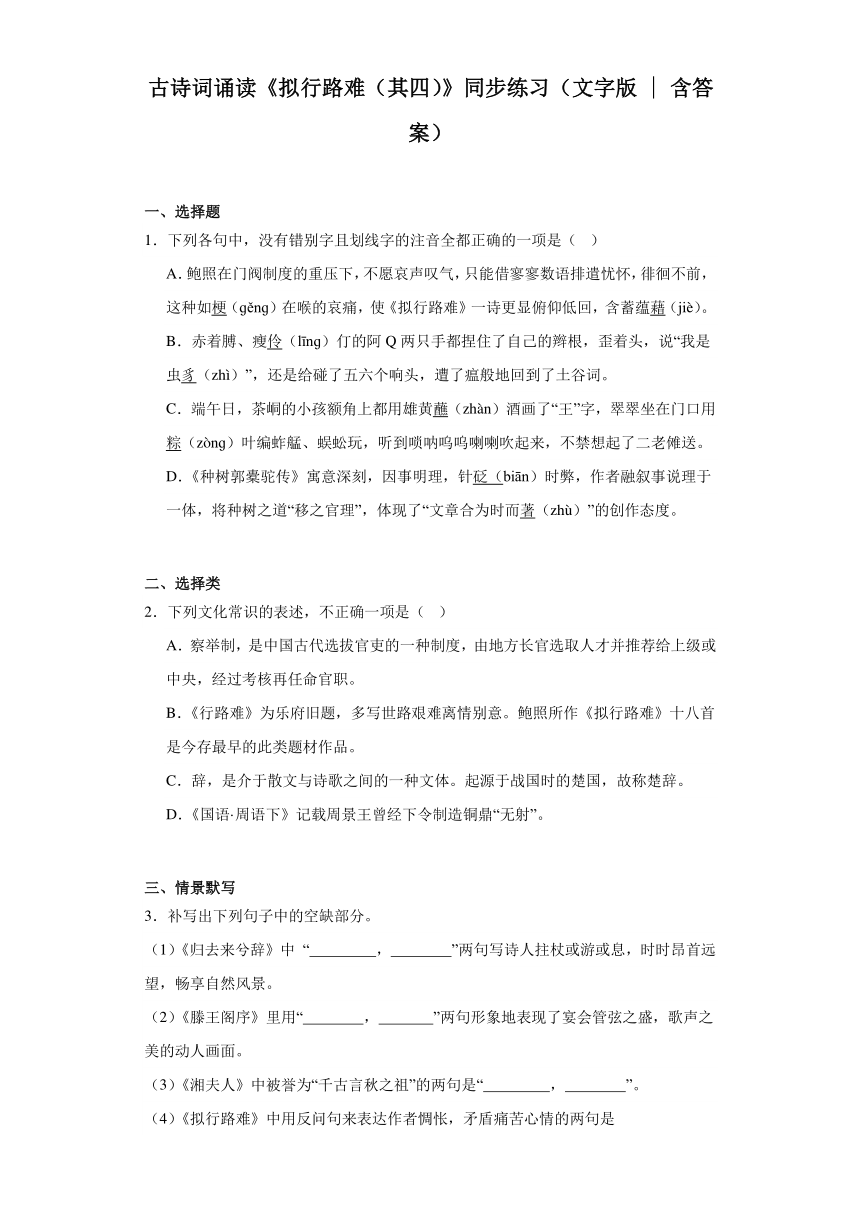

古诗词诵读《拟行路难(其四)》同步练习(文字版 | 含答案) 一、选择题 1.下列各句中,没有错别字且划线字的注音全都正确的一项是( ) A.鲍照在门阀制度的重压下,不愿哀声叹气,只能借寥寥数语排遣忧怀,徘徊不前,这种如梗(ɡěnɡ)在喉的哀痛,使《拟行路难》一诗更显俯仰低回,含蓄蕴藉(jiè)。 B.赤着膊、瘦伶(līnɡ)仃的阿Q两只手都捏住了自己的辫根,歪着头,说“我是虫豸(zhì)”,还是给碰了五六个响头,遭了瘟般地回到了土谷词。 C.端午日,茶峒的小孩额角上都用雄黄蘸(zhàn)酒画了“王”字,翠翠坐在门口用粽(zònɡ)叶编蚱艋、蜈蚣玩,听到唢呐呜呜喇喇吹起来,不禁想起了二老傩送。 D.《种树郭橐驼传》寓意深刻,因事明理,针砭(biān)时弊,作者融叙事说理于一体,将种树之道“移之官理”,体现了“文章合为时而著(zhù)”的创作态度。 二、选择类 2.下列文化常识的表述,不正确一项是( ) A.察举制,是中国古代选拔官吏的一种制度,由地方长官选取人才并推荐给上级或中央,经过考核再任命官职。 B.《行路难》为乐府旧题,多写世路艰难离情别意。鲍照所作《拟行路难》十八首是今存最早的此类题材作品。 C.辞,是介于散文与诗歌之间的一种文体。起源于战国时的楚国,故称楚辞。 D.《国语·周语下》记载周景王曾经下令制造铜鼎“无射”。 三、情景默写 3.补写出下列句子中的空缺部分。 (1)《归去来兮辞》中 “ , ”两句写诗人拄杖或游或息,时时昂首远望,畅享自然风景。 (2)《滕王阁序》里用“ , ”两句形象地表现了宴会管弦之盛,歌声之美的动人画面。 (3)《湘夫人》中被誉为“千古言秋之祖”的两句是“ , ”。 (4)《拟行路难》中用反问句来表达作者惆怅,矛盾痛苦心情的两句是“ , ”。 (5)《蜀相》中写诸葛亮才智和功业的两句是“ , ”。 4.补写出下列句子中的空缺部分。 (1)《湘夫人》中,借秋景来渲染和深化这相约未见的愁情,被誉为“千古言秋之祖”的诗句是:“ , 。” (2)《拟行路难(其四)》中,“ , ”两句运用比兴手法,写出了人因门第不同而命运不同的可悲现实。 (3)《蜀相》中,杜甫将对诸葛亮的崇敬,仰慕和叹惋之情跟自己壮志难酬的苦痛熔铸成的千古名句:“ , 。” (4)杜牧在《阿房宫赋》中,用排比句渲染阿房宫的繁华奢靡,其中把阿房宫中所奏之乐与市井言语进行对比的句子是:“ , 。” 四、非连续性文本阅读 阅读下面的文字,完成下面小题。 材料一: 自汉代以来,中国就有“贤良对策”的制度,由地方政府推荐“贤良”的人才到中央去回答皇帝提出的问题,如果答得好,便由此入仕。 到了唐代,便融入科举之中,成为所谓的“制科”,即除了进士、明经等“常科”外,由皇帝临时下制举行的选拔特殊人才的考试。 降及北宋,“制科”形成了完善的制度,又有“六科”之称,这些科目中,“贤良”科堪称代表,故当时的习惯也以“贤良”统称“制科”举人。 唐代的“贤良”科,考试方式仍与汉代相似,应试者所作的主要是一篇对策。至北宋仁宗以后,随着制度的完善化,应试的手续、步骤变得复杂,应试者所作的文章剧增,除了对策之外,还有所谓“秘阁六论”,而更重要的则是“贤良进卷”。这些都与考试的步骤相应。步骤大致有三:第一步,经近臣推荐,应试者向朝廷提交五十篇策论,由朝廷委员考评,排出名次,这就是所谓“贤良进卷”了;第二步,进卷考评获得合格者,被召集到京师,到秘阁去做六篇命题作文,题目都是从古代典籍甚至注疏中挑出一句乃至半句,要求按题面写成论文,并且在文中交代题面的出处,实际上论文写得如何并不重要,能否记得出处,才是成败的关键,此之谓“秘阁六论”;第三步,在“秘阁六论”考试中获得通过者,有资 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~