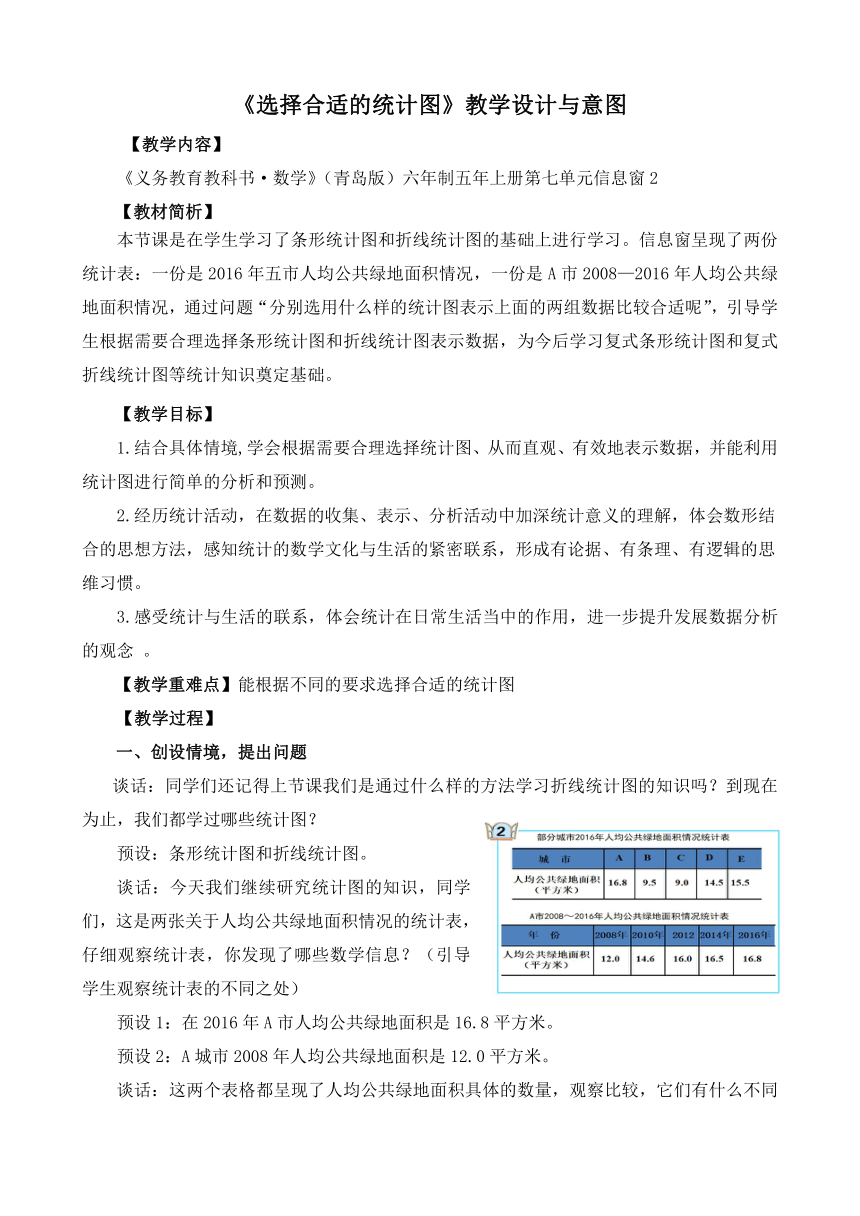

《选择合适的统计图》教学设计与意图 【教学内容】 《义务教育教科书·数学》(青岛版)六年制五年上册第七单元信息窗2 【教材简析】 本节课是在学生学习了条形统计图和折线统计图的基础上进行学习。信息窗呈现了两份统计表:一份是2016年五市人均公共绿地面积情况,一份是A市2008—2016年人均公共绿地面积情况,通过问题“分别选用什么样的统计图表示上面的两组数据比较合适呢”,引导学生根据需要合理选择条形统计图和折线统计图表示数据,为今后学习复式条形统计图和复式折线统计图等统计知识奠定基础。 【教学目标】 1.结合具体情境,学会根据需要合理选择统计图、从而直观、有效地表示数据,并能利用统计图进行简单的分析和预测。 2.经历统计活动,在数据的收集、表示、分析活动中加深统计意义的理解,体会数形结合的思想方法,感知统计的数学文化与生活的紧密联系,形成有论据、有条理、有逻辑的思维习惯。 3.感受统计与生活的联系,体会统计在日常生活当中的作用,进一步提升发展数据分析的观念 。 【教学重难点】能根据不同的要求选择合适的统计图 【教学过程】 一、创设情境,提出问题 谈话:同学们还记得上节课我们是通过什么样的方法学习折线统计图的知识吗?到现在为止,我们都学过哪些统计图? 预设:条形统计图和折线统计图。 谈话:今天我们继续研究统计图的知识,同学们,这是两张关于人均公共绿地面积情况的统计表,仔细观察统计表,你发现了哪些数学信息?(引导学生观察统计表的不同之处) 预设1:在2016年A市人均公共绿地面积是16.8平方米。 预设2:A城市2008年人均公共绿地面积是12.0平方米。 谈话:这两个表格都呈现了人均公共绿地面积具体的数量,观察比较,它们有什么不同之处? 预设:表2可以看出A城市在不同时间内的变化情况。 谈话: 我们想更清楚的呈现这些数据,便于我们分析预判,你有没有好的方法? 预设:用统计图来表示。 谈话:分别选用什么样的统计图表示上面的两组数据比较合适?根据什么做出选择? 预设:统计表的特点。 追问:特点是什么? 预设:表1呈现具体数量,表2呈现数据变化情况。 【设计意图】通过生活中的现实问题“分别选用什么样的统计图表示上面的两组数据比较合适”,让学生在解决问题中将生活问题转化为数学问题,一方面通过情境让学生体会到统计的必要性,一方面为选择合适的统计图表示数据奠定了基础。 二、解决问题,探究方法 (一)整理数据 学习方法 1.自主探究 选择统计图 提出自主探索要求,学生独立思考,完成绘制,小组交流。 2.全班交流 建立模型 谈话:哪个小组愿意到前面来展示探究的成果。 预设:表一用的是条形统计图。表二用的是折线统计图。 追问:说说想法? 预设:表1反映的是5 个城市人均公共绿地面积多少,条形统计图是能够直观的表示数据的多少,所以第一个应该用条形统计图。表2反映A城市8年人均公共面积的变化情况,折线统计图的特点是:不仅清楚反映出数量的多少,还能更好的反映出数量的增减变化情况,也就是数据的变化趋势。 总结:我们根据统计表的特点选择统计图,表示一个时间内多个具体的量我们通常选择条形统计图,因为条形统计图是能够直观的表示数量的多少。表示一个具体的量在不同时间内的变化趋势我们选择折线统计图,因为折线统计图的特点是:不仅清楚反映出数量的多少,还能更好的反映出数量的变化情况。 谈话:我们用统计图表示数据,下面我们就要分析数据,进行预判。你发现了什么? 预设1:我发现A城市的人均公共绿地面积最高。 预设2:我发现A市人均公共绿化面积呈现递增趋势。 谈话:同学们,你能来预估一下2018年A城市的人均公共绿地面积是多少?说说你的想法。 预设:折线统计图是持续递增的,每两年增长的速度有 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~