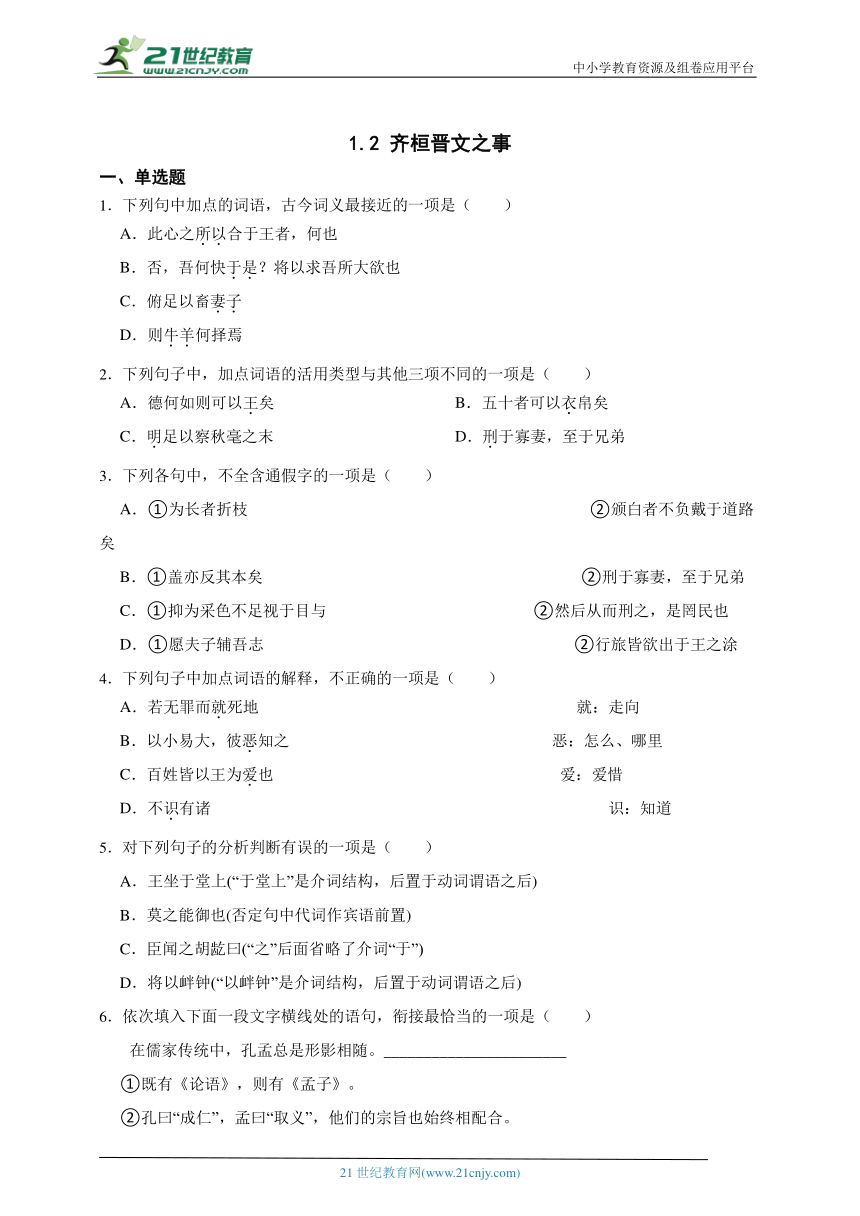

中小学教育资源及组卷应用平台 1.2 齐桓晋文之事 一、单选题 1.下列句中加点的词语,古今词义最接近的一项是( ) A.此心之所以合于王者,何也 B.否,吾何快于是?将以求吾所大欲也 C.俯足以畜妻子 D.则牛羊何择焉 2.下列句子中,加点词语的活用类型与其他三项不同的一项是( ) A.德何如则可以王矣 B.五十者可以衣帛矣 C.明足以察秋毫之末 D.刑于寡妻,至于兄弟 3.下列各句中,不全含通假字的一项是( ) A.①为长者折枝 ②颁白者不负戴于道路矣 B.①盖亦反其本矣 ②刑于寡妻,至于兄弟 C.①抑为采色不足视于目与 ②然后从而刑之,是罔民也 D.①愿夫子辅吾志 ②行旅皆欲出于王之涂 4.下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是( ) A.若无罪而就死地 就:走向 B.以小易大,彼恶知之 恶:怎么、哪里 C.百姓皆以王为爱也 爱:爱惜 D.不识有诸 识:知道 5.对下列句子的分析判断有误的一项是( ) A.王坐于堂上(“于堂上”是介词结构,后置于动词谓语之后) B.莫之能御也(否定句中代词作宾语前置) C.臣闻之胡龁曰(“之”后面省略了介词“于”) D.将以衅钟(“以衅钟”是介词结构,后置于动词谓语之后) 6.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一项是( ) 在儒家传统中,孔孟总是形影相随。_____ ①既有《论语》,则有《孟子》。 ②孔曰“成仁”,孟曰“取义”,他们的宗旨也始终相配合。 ③今人冯友兰,也把孔子比作苏格拉底,把孟子比作柏拉图。 ④既有大成至圣,则有亚圣。 ⑤《史记》说:“孟子序诗书,述仲尼之意。” A.④②①③⑤ B.①②④⑤③ C.①④②③⑤ D.④①②⑤③ 7.下列对文意的理解与分析,不正确的一项是( ) A.孟子在文章的这个部分提出了自己的“仁政”的主张,这正是孟子的目的所在。 B.孟子在谈话中首先从“养”“教”两个方面概述了“仁政”的基本内容,这二者的关系是在施“教”的基础上有“养”。 C.为了进一步说服齐宣王,孟子在谈话中提出了从田宅桑畜直到礼义庠序的王道仁政模式图。 D.孟子的这一番话,充分体现了善于论辩、富有气势的特点。 二、默写 8.补写出下列句子中的空缺部分。 (1)《齐桓晋文之事》中,孟子强调重视学校教育的句子是: , , 。 (2)《齐桓晋文之事》中,说明以身作则可以推广到治理国家的句子是: , , 。 (3)《齐桓晋文之事》中孟子用“ , �———�两句,指出“五十者可以衣帛”的前提条件。 三、填空题 9.《齐桓晋文之事》选自《 》,主要内容是写孟子劝说齐宣王放弃 ,施行 。 10.欧阳修说“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”,孟子也说过意思相近的一句话,这 句是 , 。 四、语言表达 11.汉字文化魅力无穷,儒释道文化又与我们的生活密切相关。请参照下面的示例,从结构特点和蕴含道理两方面对“儒”字和“道”字做简要解析。 佛:左边是“人”,右边是“弗”,合起来仿佛是说“人不要”的意思。这分明是说要摆脱私心的束缚,超脱对外物的追逐,即“放得下”。 儒: 道: 五、问答题 12.“齐宣王问曰:“齐桓、晋文之事,可得闻乎?”齐宣王向孟子请教的目的何在? 六、文言文阅读 阅读下面的文言文,完成各题。 一 梁惠王曰:“寡人愿安承教。” 孟子对曰:“杀人以梃与刃,有以异乎?” 曰:“无以异也。” “以刃与政,有以异乎?” 曰:“无以异也。” 曰:“庖有肥肉,厩有肥马,民有饥色,野有饿莩,此率兽而食人也。兽相食,且人恶之,为民父母,行政不免于率兽而食人,恶在其为民父母也?仲尼曰:‘始作俑者,其无后乎?’为其象人而用之也。如之何其使斯民饥而死也!” 梁惠王曰:“晋国天下莫强焉叟之所知也及寡人 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~