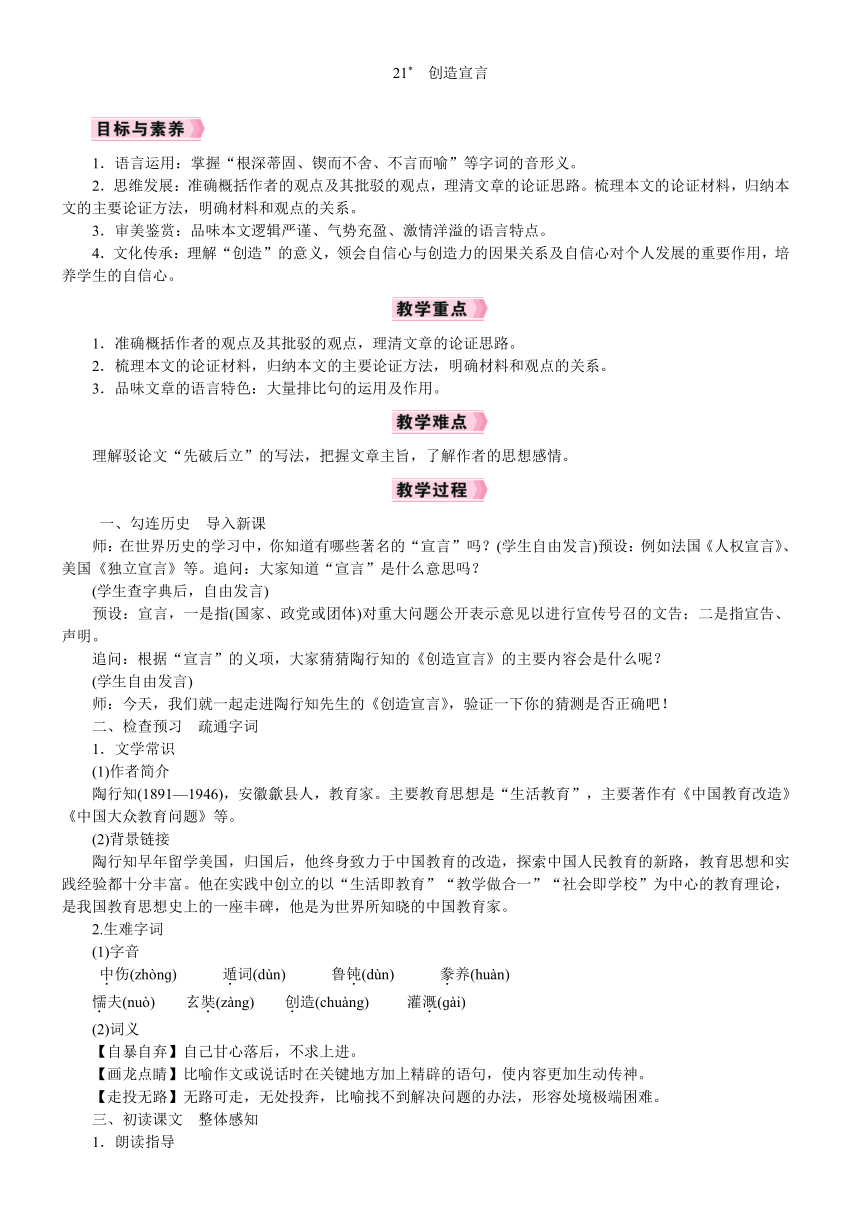

21* 创造宣言 1.语言运用:掌握“根深蒂固、锲而不舍、不言而喻”等字词的音形义。 2.思维发展:准确概括作者的观点及其批驳的观点,理清文章的论证思路。梳理本文的论证材料,归纳本文的主要论证方法,明确材料和观点的关系。 3.审美鉴赏:品味本文逻辑严谨、气势充盈、激情洋溢的语言特点。 4.文化传承:理解“创造”的意义,领会自信心与创造力的因果关系及自信心对个人发展的重要作用,培养学生的自信心。 1.准确概括作者的观点及其批驳的观点,理清文章的论证思路。 2.梳理本文的论证材料,归纳本文的主要论证方法,明确材料和观点的关系。 3.品味文章的语言特色:大量排比句的运用及作用。 理解驳论文“先破后立”的写法,把握文章主旨,了解作者的思想感情。 一、勾连历史 导入新课 师:在世界历史的学习中,你知道有哪些著名的“宣言”吗?(学生自由发言)预设:例如法国《人权宣言》、美国《独立宣言》等。追问:大家知道“宣言”是什么意思吗? (学生查字典后,自由发言) 预设:宣言,一是指(国家、政党或团体)对重大问题公开表示意见以进行宣传号召的文告;二是指宣告、声明。 追问:根据“宣言”的义项,大家猜猜陶行知的《创造宣言》的主要内容会是什么呢? (学生自由发言) 师:今天,我们就一起走进陶行知先生的《创造宣言》,验证一下你的猜测是否正确吧! 二、检查预习 疏通字词 1.文学常识 (1)作者简介 陶行知(1891—1946),安徽歙县人,教育家。主要教育思想是“生活教育”,主要著作有《中国教育改造》《中国大众教育问题》等。 (2)背景链接 陶行知早年留学美国,归国后,他终身致力于中国教育的改造,探索中国人民教育的新路,教育思想和实践经验都十分丰富。他在实践中创立的以“生活即教育”“教学做合一”“社会即学校”为中心的教育理论,是我国教育思想史上的一座丰碑,他是为世界所知晓的中国教育家。 2.生难字词 (1)字音 中伤(zhònɡ) 遁词(dùn) 鲁钝(dùn) 豢养(huàn) 懦夫(nuò) 玄奘(zàng) 创造(chuàng) 灌溉(ɡài) (2)词义 【自暴自弃】自己甘心落后,不求上进。 【画龙点睛】比喻作文或说话时在关键地方加上精辟的语句,使内容更加生动传神。 【走投无路】无路可走,无处投奔,比喻找不到解决问题的办法,形容处境极端困难。 三、初读课文 整体感知 1.朗读指导 (1)听录音朗读课文,注意正音。 (2)轻声自由朗读课文,感知课文内容。 2.熟读课文,归纳文章层次结构:文章如何划分层次? 点拨:全文可分为四个部分: 第一部分(第1段):开宗明义,总领全文,提出“我们要创造”这一总论点。 第二部分(第2~4段):阐释教育者要创造出值得自己崇拜的人以及值得自己崇拜的创造理论和创造技术这一分论点。 第三部分(第5~11段):批驳了五种人们常说的不能创造的观点,论述了“处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人”的观点。 第四部分(第12~16段):以“东山樵夫”拔树苗为喻,揭示了失去创造力的可怕之处,鼓励教育者要培育和保护学生的创造力。 四、熟读课文 理清思路 作者的观点是什么?作者批驳的观点又有哪些呢?请完成下表。(学生自由发言,教师引导小结) 预设:课件出示: 作者的观点 我们要创造 批驳的观点 环境太平凡不能创造 生活太单调不能创造 年纪太小不能创造 自己太无能不能创造 陷入绝境不能创造 五、探究归纳 辩证深思 1.精读探究 阅读第5~11段,探究作者批驳错误观点时所采取的方法。 点拨:批驳五种“不能创造”的错误观点时,主要运用了举例论证。在这一部分,作者旁征博引,运用了古今中外大量事例来驳斥对方、证明自己,既增强了文章的可信度,又让文章气势磅礴。 资料助读:举例论证 课件出示:举例论证,是用令人信服的典 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~