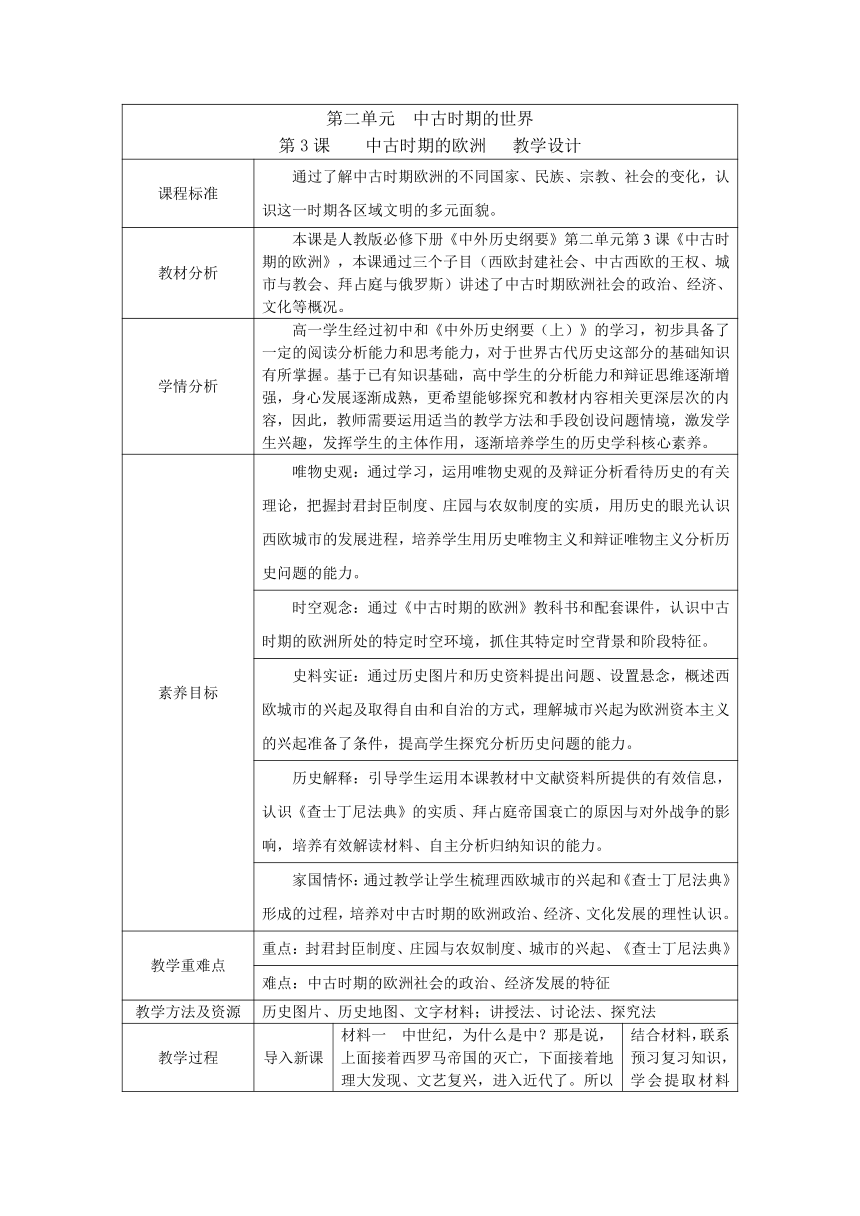

第二单元 中古时期的世界 第3课 中古时期的欧洲 教学设计 课程标准 通过了解中古时期欧洲的不同国家、民族、宗教、社会的变化,认识这一时期各区域文明的多元面貌。 教材分析 本课是人教版必修下册《中外历史纲要》第二单元第3课《中古时期的欧洲》,本课通过三个子目(西欧封建社会、中古西欧的王权、城市与教会、拜占庭与俄罗斯)讲述了中古时期欧洲社会的政治、经济、文化等概况。 学情分析 高一学生经过初中和《中外历史纲要(上)》的学习,初步具备了一定的阅读分析能力和思考能力,对于世界古代历史这部分的基础知识有所掌握。基于已有知识基础,高中学生的分析能力和辩证思维逐渐增强,身心发展逐渐成熟,更希望能够探究和教材内容相关更深层次的内容,因此,教师需要运用适当的教学方法和手段创设问题情境,激发学生兴趣,发挥学生的主体作用,逐渐培养学生的历史学科核心素养。 素养目标 唯物史观:通过学习,运用唯物史观的及辩证分析看待历史的有关理论,把握封君封臣制度、庄园与农奴制度的实质,用历史的眼光认识西欧城市的发展进程,培养学生用历史唯物主义和辩证唯物主义分析历史问题的能力。 时空观念:通过《中古时期的欧洲》教科书和配套课件,认识中古时期的欧洲所处的特定时空环境,抓住其特定时空背景和阶段特征。 史料实证:通过历史图片和历史资料提出问题、设置悬念,概述西欧城市的兴起及取得自由和自治的方式,理解城市兴起为欧洲资本主义的兴起准备了条件,提高学生探究分析历史问题的能力。 历史解释:引导学生运用本课教材中文献资料所提供的有效信息,认识《查士丁尼法典》的实质、拜占庭帝国衰亡的原因与对外战争的影响,培养有效解读材料、自主分析归纳知识的能力。 家国情怀:通过教学让学生梳理西欧城市的兴起和《查士丁尼法典》形成的过程,培养对中古时期的欧洲政治、经济、文化发展的理性认识。 教学重难点 重点:封君封臣制度、庄园与农奴制度、城市的兴起、《查士丁尼法典》 难点:中古时期的欧洲社会的政治、经济发展的特征 教学方法及资源 历史图片、历史地图、文字材料;讲授法、讨论法、探究法 教学过程 导入新课 材料一 中世纪,为什么是中?那是说,上面接着西罗马帝国的灭亡,下面接着地理大发现、文艺复兴,进入近代了。所以中间这段就叫做中世纪。 ———陈乐民《欧洲文明十五讲》 材料二 什么是“中世纪”?这个概念直到启蒙运动时才使用,指的是在西方文明的发展中,有一个光辉灿烂的古代,又有一个光芒四射的现代。但在两者之间却有一个没有光明,一切都停滞落后的时代,这个时代延续了一千年之久。他们把这个时期叫做“中”世纪,也就是处在“光芒”和“光辉”中间的一段,又被称“黑暗的中世纪”。 ———钱乘旦《西方那块土》 结合材料,联系预习复习知识,学会提取材料信息,概括及分析问题能力,进行导入 新课讲授 西欧封建社会 形成背景: 建立在罗马帝国的废墟和日耳曼人迁徙后的一系列王国基础之上 2、基本特征: 政治:封君封臣制度 经济:庄园和农奴制度 文化:基督教会 (1)政治:封君封臣制 1.背景:封君封臣制度是社会动荡和自然经济的产物,8世纪后逐渐与封土联系在一起。 2.内容:地方领主为其家族和亲兵提供土地作为给养。授予土地者为封君,领取土地者为封臣。封臣必须效忠封君,主要义务是服兵役。各级封建主都是土地事实上的占有者,享有土地上的司法、行政和经济等各种权力。 图片情境 对比封君封臣制和分封制的不同: 联系纽带不同: 西周以血缘为纽带,维系统治; 而西欧则以契约、土地为纽带维系统治; 社会性质: 西周:奴隶社会 西欧:封建社会 史料阅读:探究封君封臣制度的特点、评价 材料一:封君封臣制度的建立需要履行一套特定的仪式。9 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~