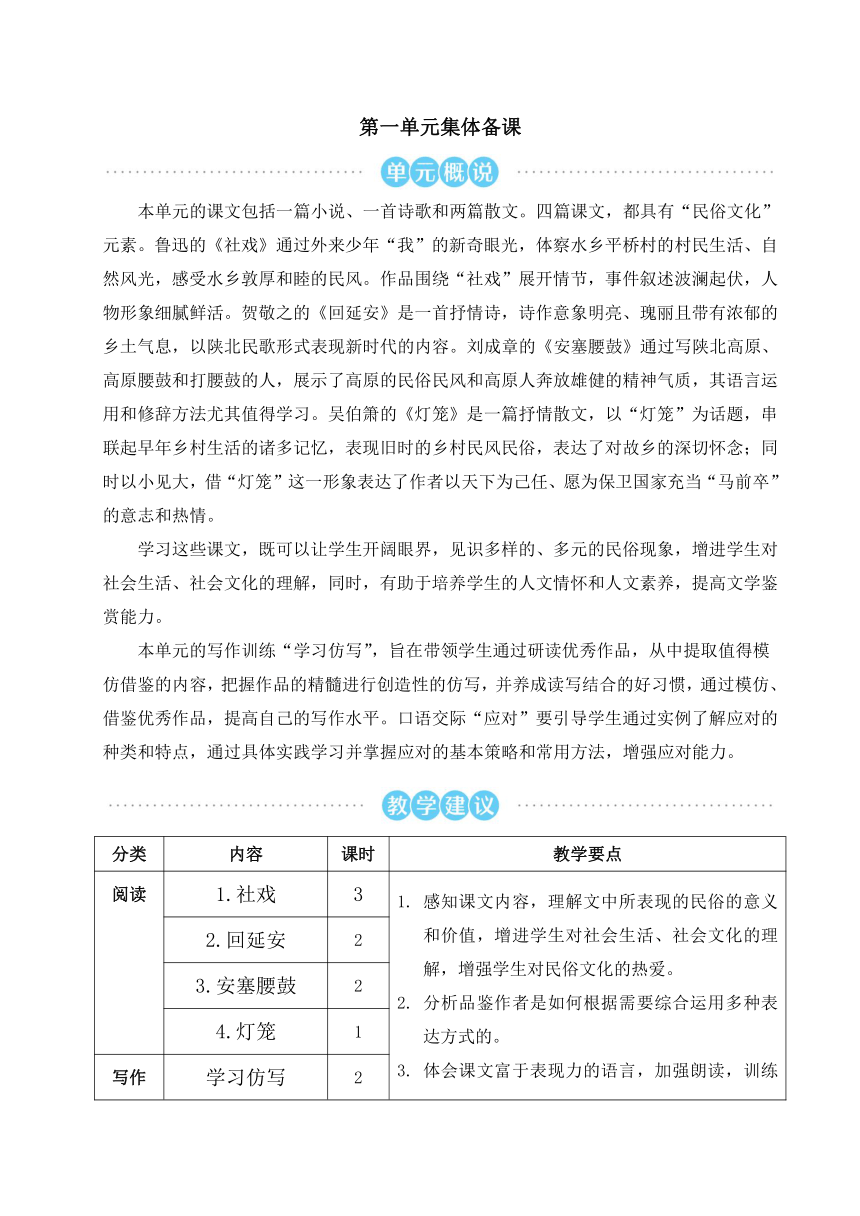

第一单元集体备课 本单元的课文包括一篇小说、一首诗歌和两篇散文。四篇课文,都具有“民俗文化”元素。鲁迅的《社戏》通过外来少年“我”的新奇眼光,体察水乡平桥村的村民生活、自然风光,感受水乡敦厚和睦的民风。作品围绕“社戏”展开情节,事件叙述波澜起伏,人物形象细腻鲜活。贺敬之的《回延安》是一首抒情诗,诗作意象明亮、瑰丽且带有浓郁的乡土气息,以陕北民歌形式表现新时代的内容。刘成章的《安塞腰鼓》通过写陕北高原、高原腰鼓和打腰鼓的人,展示了高原的民俗民风和高原人奔放雄健的精神气质,其语言运用和修辞方法尤其值得学习。吴伯箫的《灯笼》是一篇抒情散文,以“灯笼”为话题,串联起早年乡村生活的诸多记忆,表现旧时的乡村民风民俗,表达了对故乡的深切怀念;同时以小见大,借“灯笼”这一形象表达了作者以天下为己任、愿为保卫国家充当“马前卒”的意志和热情。 学习这些课文,既可以让学生开阔眼界,见识多样的、多元的民俗现象,增进学生对社会生活、社会文化的理解,同时,有助于培养学生的人文情怀和人文素养,提高文学鉴赏能力。 本单元的写作训练“学习仿写”,旨在带领学生通过研读优秀作品,从中提取值得模仿借鉴的内容,把握作品的精髓进行创造性的仿写,并养成读写结合的好习惯,通过模仿、借鉴优秀作品,提高自己的写作水平。口语交际“应对”要引导学生通过实例了解应对的种类和特点,通过具体实践学习并掌握应对的基本策略和常用方法,增强应对能力。 分类 内容 课时 教学要点 阅读 1.社戏 3 感知课文内容,理解文中所表现的民俗的意义和价值,增进学生对社会生活、社会文化的理解,增强学生对民俗文化的热爱。分析品鉴作者是如何根据需要综合运用多种表达方式的。体会课文富于表现力的语言,加强朗读,训练语感。养成品味语言的良好习惯,能从欣赏实践中悟出品味语言的方法。引导学生课外阅读相关作品,扩大学生的视野,通过课内外阅读结合对比,丰富和加深学生对课文的认识。引导学生养成读写结合的好习惯,通过模仿、借鉴优秀作品,提高写作水平。引导学生了解应对,指导学生通过具体实践学习并掌握应对的基本策略和常用方法。 2.回延安 2 3.安塞腰鼓 2 4.灯笼 1 写作 学习仿写 2 口语交际 应对 1 1 社戏 1.通过自主阅读和批注,理清文章思路,研读情节设置,感受叙事艺术。 2.探究人物描写艺术,把握人物形象,理解文中多种表达方式的综合运用。 3.理解文中的儿童叙述视角,体会作者对早年乡村生活的留恋之情。 3课时 第1课预习卡 第1课时 1.通过自主阅读课文和批注,熟悉课文内容,理清文章思路。 2.研读情节设置,感受叙事艺术。 一、导入新课 戏曲,是中华民族文化的瑰宝,凝聚着中国传统文化的美学思想精髓。看戏是旧时中国人为数不多的娱乐方式之一,经济水平的落后又限制了这一活动的频率,往往只在年节活动时才有机会享受。今天我们一起随着鲁迅走进昔日的江南水乡,访一访当地的民俗戏艺活动———�社戏”,感受乡村生活的淳朴和美好。 (板书文题) 二、整体感知 1.速读课文,感知内容 请注意文章给你留下深刻印象的地方。 (1)扫清字词障碍(见本课“字词清单”栏目)。 (2)默读课文,对有价值、有困惑的内容进行批注。 2.交流初读感受 师:本文记叙了一件什么事?你认为作者写作本文的用意是什么呢? (学生自由发言,各抒己见,此时不下定论) 预设 文章以“社戏”为题,写了 “我”和伙伴们一起去赵庄看社戏前后的事情。 文章虽然题为“社戏”,但写看到的社戏的内容不多,而且“我”似乎也并不真正喜欢社戏。而自始至终写的是“我”的“乐土”平桥村,那里的人、情、景都很美,“我”很怀念那里。 【设计意图】 通过自主阅读批注,实现学生与文本和作者的直接、全面 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~