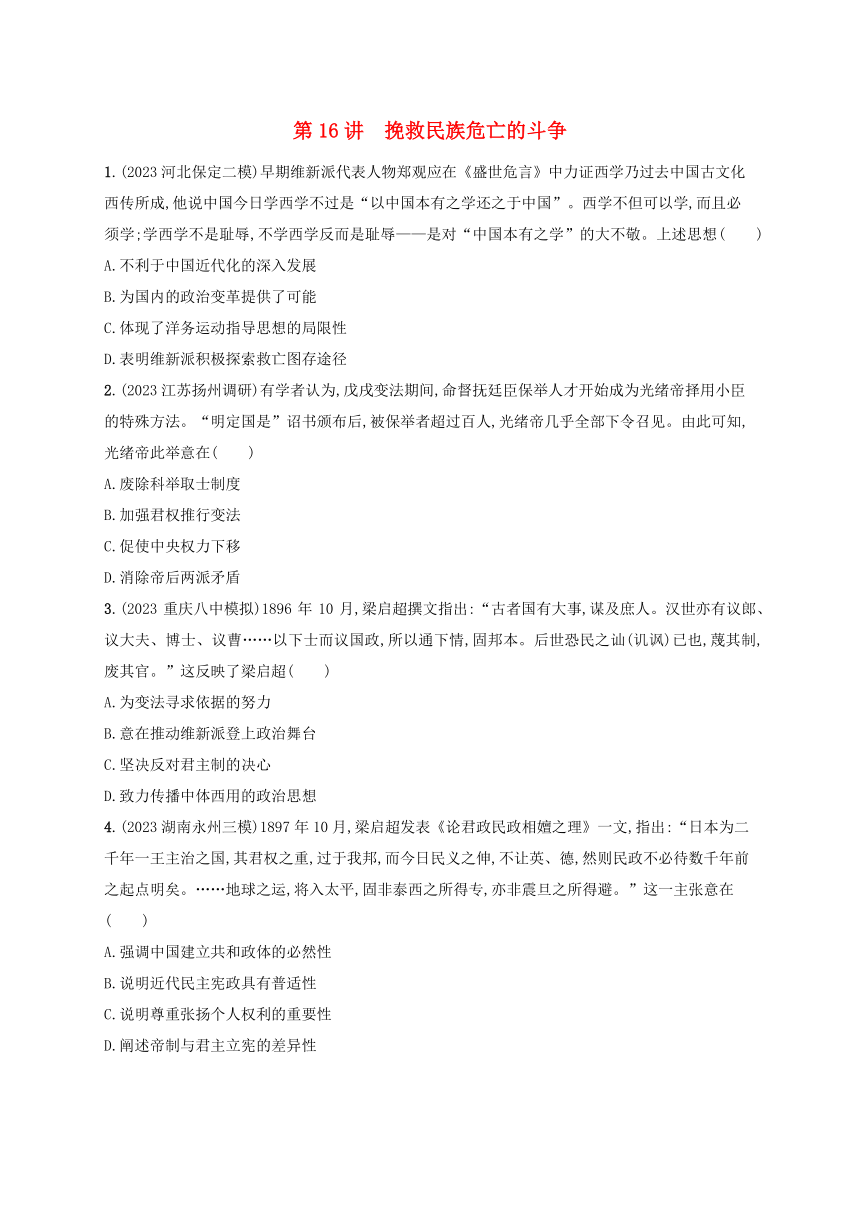

第16讲 挽救民族危亡的斗争 1.(2023河北保定二模)早期维新派代表人物郑观应在《盛世危言》中力证西学乃过去中国古文化西传所成,他说中国今日学西学不过是“以中国本有之学还之于中国”。西学不但可以学,而且必须学;学西学不是耻辱,不学西学反而是耻辱———是对“中国本有之学”的大不敬。上述思想( ) A.不利于中国近代化的深入发展 B.为国内的政治变革提供了可能 C.体现了洋务运动指导思想的局限性 D.表明维新派积极探索救亡图存途径 2.(2023江苏扬州调研)有学者认为,戊戌变法期间,命督抚廷臣保举人才开始成为光绪帝择用小臣的特殊方法。“明定国是”诏书颁布后,被保举者超过百人,光绪帝几乎全部下令召见。由此可知,光绪帝此举意在( ) A.废除科举取士制度 B.加强君权推行变法 C.促使中央权力下移 D.消除帝后两派矛盾 3.(2023重庆八中模拟)1896年10月,梁启超撰文指出:“古者国有大事,谋及庶人。汉世亦有议郎、议大夫、博士、议曹……以下士而议国政,所以通下情,固邦本。后世恐民之讪(讥讽)已也,蔑其制,废其官。”这反映了梁启超( ) A.为变法寻求依据的努力 B.意在推动维新派登上政治舞台 C.坚决反对君主制的决心 D.致力传播中体西用的政治思想 4.(2023湖南永州三模)1897年10月,梁启超发表《论君政民政相嬗之理》一文,指出:“日本为二千年一王主治之国,其君权之重,过于我邦,而今日民义之伸,不让英、德,然则民政不必待数千年前之起点明矣。……地球之运,将入太平,固非泰西之所得专,亦非震旦之所得避。”这一主张意在( ) A.强调中国建立共和政体的必然性 B.说明近代民主宪政具有普适性 C.说明尊重张扬个人权利的重要性 D.阐述帝制与君主立宪的差异性 5.(2023北京西城二模)1898年7月,林辂存上书推荐一种拼音文字方案,认为以此为基础,“正以京师官音,颁行海内……无论蒙古、西藏、青海、伊犁,以及南洋数十岛,凡华民散居处所,不数年间书可同文、言可同音,而且妇孺皆能知书,文学因而大启。”这表明( ) A.该方案有利于边疆各族创造自己的文字 B.清政府试图发展东亚传统的宗藩关系 C.维新运动期间曾有推行国家通用语言的倡议 D.旨在文化普及的文学革命拉开了序幕 6.(2023辽宁部分学校高三联考)1896年,维新派创办的《时务报》刊发了《论中国参用民权之利益》一文,其中提出在中国君权渐失的情况下,“参用民权”是君权得以行使的必要条件,“必民权复而君权始能行”。这反映了维新派( ) A.极力维护传统政治体制 B.赞同中体西用思想 C.思想宣传受旧势力掣肘 D.对民主政治的探索 7.(2023福建漳州四模)康有为上书光绪帝时重点强调了变法的必要性,主张“采万国之良规,行宪法之公议”;光绪帝却强调:“以圣贤义理之学植其根本,又须博采西学之切于时务者,实力讲求……”这表明光绪帝( ) A.致力发展资本主义 B.立志进行制度革新 C.立足维护封建统治 D.热衷学习西方技术 8.(2023湖南长郡中学一模)19世纪60—90年代,清政府教育改革着眼于创办语言、军事技术类型的新式学堂,而19世纪90年代以后,教育改革重点在改革科举制度、建立教育行政机构、广设新式学堂。出现这一转变的主要原因是( ) A.西学的影响力逐渐扩大 B.维新派的大力推动 C.民族资本主义力量发展 D.民族危机日益加深 9.(2023广东二模)1891年宋恕在其《六斋卑议》中指出“欲振兴诸务,实事求是者,非议院不能有成”。宋恕在后来进一步提出自己的议院设想,“略师魏晋之意,复置中正之员……专择该府州县在籍绅士之兼有德望学识者任之”。他的主张反映出当时( ) A.新思想受传统观念影响 B.政治上复古思潮的盛行 C.乡村自治力量占据上风 D.政治改革往往流于形式 10.(2023山东潍坊三模)《中华日报》曾在时评中指出:“其时通国臣民上下,以复仇为雪耻,以积愤思报怨,以下 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~