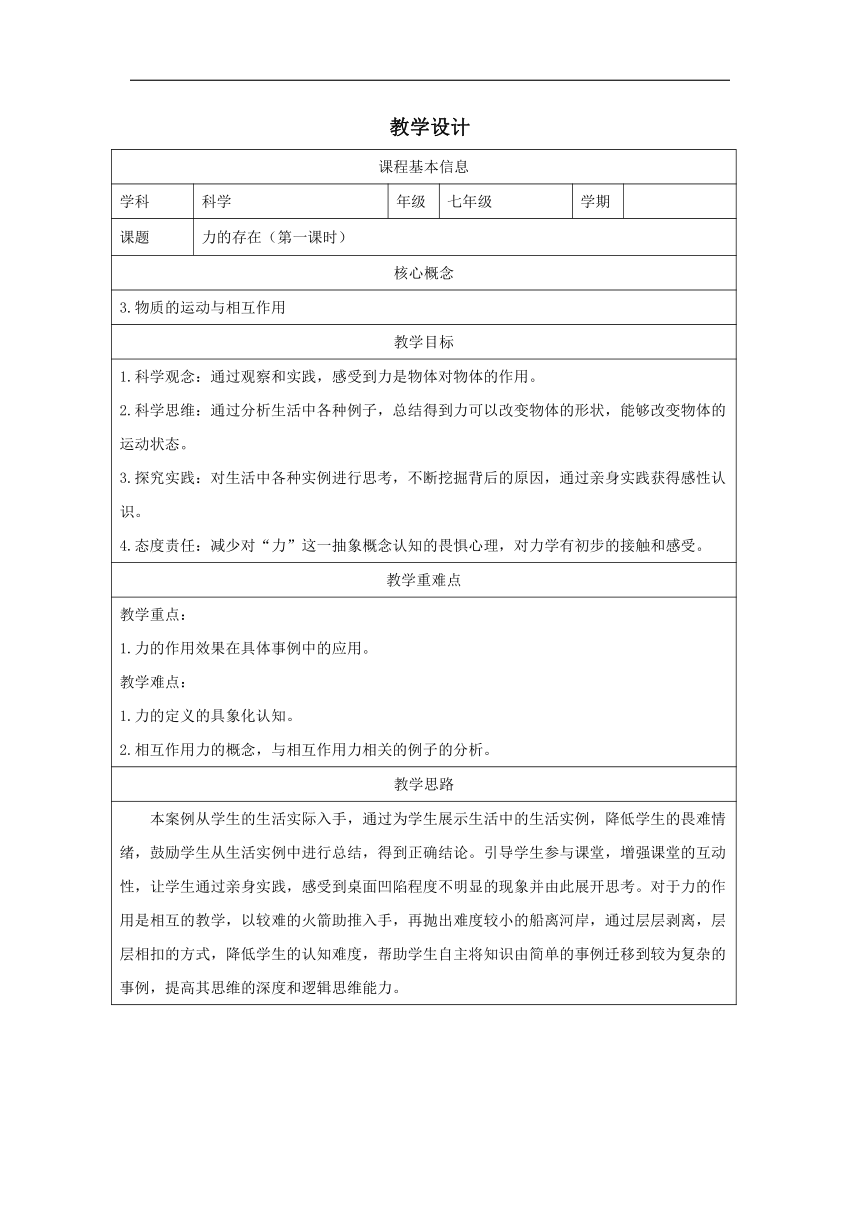

教学设计 课程基本信息 学科 科学 年级 七年级 学期 课题 力的存在(第一课时) 核心概念 3.物质的运动与相互作用 教学目标 1.科学观念:通过观察和实践,感受到力是物体对物体的作用。 2.科学思维:通过分析生活中各种例子,总结得到力可以改变物体的形状,能够改变物体的运动状态。 3.探究实践:对生活中各种实例进行思考,不断挖掘背后的原因,通过亲身实践获得感性认识。 4.态度责任:减少对“力”这一抽象概念认知的畏惧心理,对力学有初步的接触和感受。 教学重难点 教学重点: 1.力的作用效果在具体事例中的应用。 教学难点: 1.力的定义的具象化认知。 2.相互作用力的概念,与相互作用力相关的例子的分析。 教学思路 本案例从学生的生活实际入手,通过为学生展示生活中的生活实例,降低学生的畏难情绪,鼓励学生从生活实例中进行总结,得到正确结论。引导学生参与课堂,增强课堂的互动性,让学生通过亲身实践,感受到桌面凹陷程度不明显的现象并由此展开思考。对于力的作用是相互的教学,以较难的火箭助推入手,再抛出难度较小的船离河岸,通过层层剥离,层层相扣的方式,降低学生的认知难度,帮助学生自主将知识由简单的事例迁移到较为复杂的事例,提高其思维的深度和逻辑思维能力。 教学过程 【创设情景,明确问题】 一、创设情景,提升兴趣 开头播放神舟十六号发射的情景,提出问题:神舟十六号在这个过程中,运动状态是否发生了变化? 引导学生思考,神舟十六号运动状态发生变化的原因,引出本堂课主要内容———力。 设计意图:用生活实事引入,引发学生兴趣,抛出难度较小的问题,提升学生课堂参与感,与力相联系,让学生对机械运动与力的关系有个初步认知。提升学生民族自豪感,降低学生的畏难情绪。 二、分析现象,交流讨论 展示生活中常见的三个例子,引导学生观察图片,感受其中所存在的力的作用,让学生 尝试寻找力存在的证据,将三个现象总结归纳,最终得出力的定义。围绕“人推轮椅车”的情景,以提问的方式,让学生自发得到施力物体及受力物体的具体概念和判断标准。 设计意图:力的定义本身比较抽象,如果直接抛出,学生会容易陷入迷茫,将抽象的概念与学生生活中的具体感受相结合,减少学生对其认知的难度,让学生从感性的角度,能够对力的概念有一个理解。 三、聚焦问题,提出假设 抛出第二个实际情景———�苹果下落”,让学生对该情景中的施力物体和受力物体进行分析,重新给出人推轮椅车的情景,让学生进行对比,寻找其中的不同,并由此得到结论:物体受到力的作用,不一定需要接触。接着抛出第三个理想情景(如下图所示): 让学生通过感受的方式,判断木块与竖直墙面间是否存在力的作用,提出证据:两者间并不存在推、拉、压等作用形式,总结得到第二个结论:相互接触的物体间,不一定会有力的作用。 设计意图:在初步认知力的概念的基础上,通过分析各情景中的施力物体和受力物体,让学生能够巩固对力的作用的理解。在分析的同时,总结归纳得到力存在与否与物体是否接触并无关系。 【提出实例,了解新知】 一、提出问题,引发思考 在前面的分析完成后,点出学生心中存在的疑惑:力无法被看见、触摸,如何确定它的存在?引发学生进行思考。 二、实例分析,总结推理 之后,给出形状明显发生改变的撑杆与树枝图片,启发学生:物体在受到力时,形状会发生一定的改变,得到力的其中一个作用效果。继续深入思考该问题,给出较难发生明显形变的桌面,引导学生思考书桌是否形变,制造认知矛盾。提出放大法,通过实验,帮助学生深入了解,最后提出玻璃瓶形变的验证实验,帮助学生巩固新知。之后,回到神舟十六号发射的实例,让学生自行总结得到力的第二个作用效果———力能改变物体的运动状态。 设计意 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~