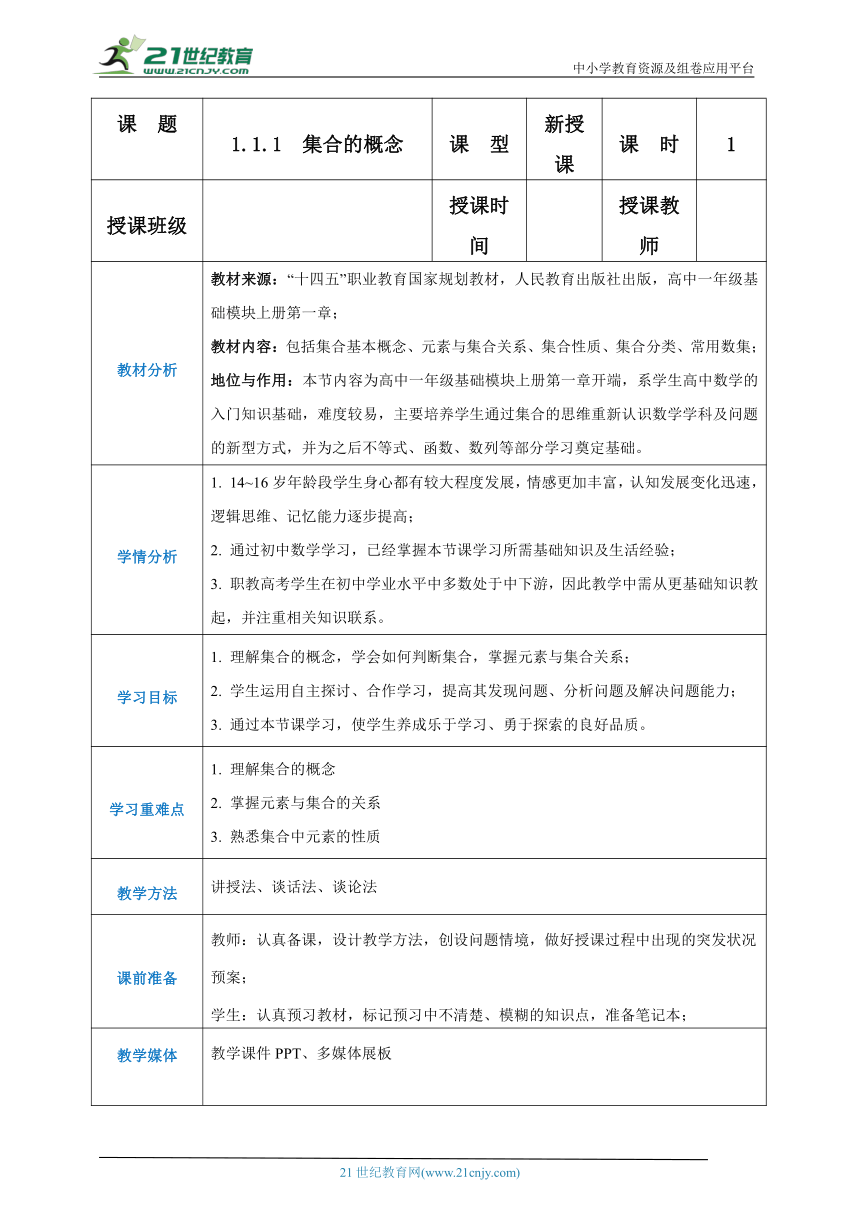

中小学教育资源及组卷应用平台 课 题 1.1.1 集合的概念 课 型 新授课 课 时 1 授课班级 授课时间 授课教师 教材分析 教材来源:“十四五”职业教育国家规划教材,人民教育-出卷网-出版,高中一年级基础模块上册第一章;教材内容:包括集合基本概念、元素与集合关系、集合性质、集合分类、常用数集;地位与作用:本节内容为高中一年级基础模块上册第一章开端,系学生高中数学的入门知识基础,难度较易,主要培养学生通过集合的思维重新认识数学学科及问题的新型方式,并为之后不等式、函数、数列等部分学习奠定基础。 学情分析 14~16岁年龄段学生身心都有较大程度发展,情感更加丰富,认知发展变化迅速,逻辑思维、记忆能力逐步提高;通过初中数学学习,已经掌握本节课学习所需基础知识及生活经验;职教高考学生在初中学业水平中多数处于中下游,因此教学中需从更基础知识教起,并注重相关知识联系。 学习目标 理解集合的概念,学会如何判断集合,掌握元素与集合关系;学生运用自主探讨、合作学习,提高其发现问题、分析问题及解决问题能力;通过本节课学习,使学生养成乐于学习、勇于探索的良好品质。 学习重难点 理解集合的概念掌握元素与集合的关系熟悉集合中元素的性质 教学方法 讲授法、谈话法、谈论法 课前准备 教师:认真备课,设计教学方法,创设问题情境,做好授课过程中出现的突发状况预案;学生:认真预习教材,标记预习中不清楚、模糊的知识点,准备笔记本; 教学媒体 教学课件PPT、多媒体展板 教学过程 第一课时 教学环节 教师活动设计 学生活动设计 设计意图 活动一:创设情境 生成问题 问题导入:在初中,我们用过“自然数集”“有理数集”等表述,这里的“集”就是集合的简称,那么什么是集合呢? 根据问题思考,并尝试利用初中所学知识解答。 通过创设问题情境,使学生回忆初中所学知识,并引出本节课所讲内容。 活动二: 调动思维探究新知 概念:一般地,把一些能够确定的、不同的对象汇集在一起,就说由这些对象的全体组成一个集合(有时简称集),组成集合的每一个对象都是这个集合的元素。 分组讨论,尝试归纳总结集合的概念 明确集合的概念及组成集合的元素的条件 活动三:巩固练习素质提升 例:1. 某护理部参加“抗击新冠肺炎,我们在一起”志愿活动的学生全体组成一个集合,其中每个学生都是这个集合的一个元素;数的全体组成一个集合,其中每个正数都是这个集合的一个元素;平行四边形的全体组成一个集合,其中每个平行四边形都是这个集合的一个元素;数轴上所有点的坐标的全体组成一个集合,其中每个点的坐标都是这个集合的一个元素。 联系实际,列举现实生活中属于集合的案例 通过实际举例,使学生理解集合概念,为进一步探讨集合与其元素之间的关系做好伏笔 活动四:调动思维探究新知 集合表示:一个集合,通常用大写英文字母A,B,C,…表示,它的元素通常用小写英文字母a,b,c,…表示。 讨论集合与元素的表述是否正确 掌握集合及其元素符号表示方法 例:判断表述是否正确:集合A( ); 集合a( ); 元素A( ); 元素a( ). 元素与集合的关系:如果a是集合A的元素,记作a∈A,读作“a属于A”;如果a不是集合A的元素,记作a A,读作“a不属于A”。 分组讨论,思考集合中元素与集合之间的关系 通过举例使学生理解集合概念,为探讨集合表示与性质做铺垫 例:“高一电子班高个子同学的全体”;俗语“三百六十行,行行出状元”中的汉字; 分组讨论:例5与例6能否确定一个集合?原因?能否归纳总结集合性质? 组织学生小组讨论、交流结合实例,让学生更清晰感知集合的概念、元素与集合关系,及提升学生逻辑能力。 集合的性质:性质1: 集合的元素必须是能够确定的。注:不能确定的对象,不能组成集合。性质2: 对 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~