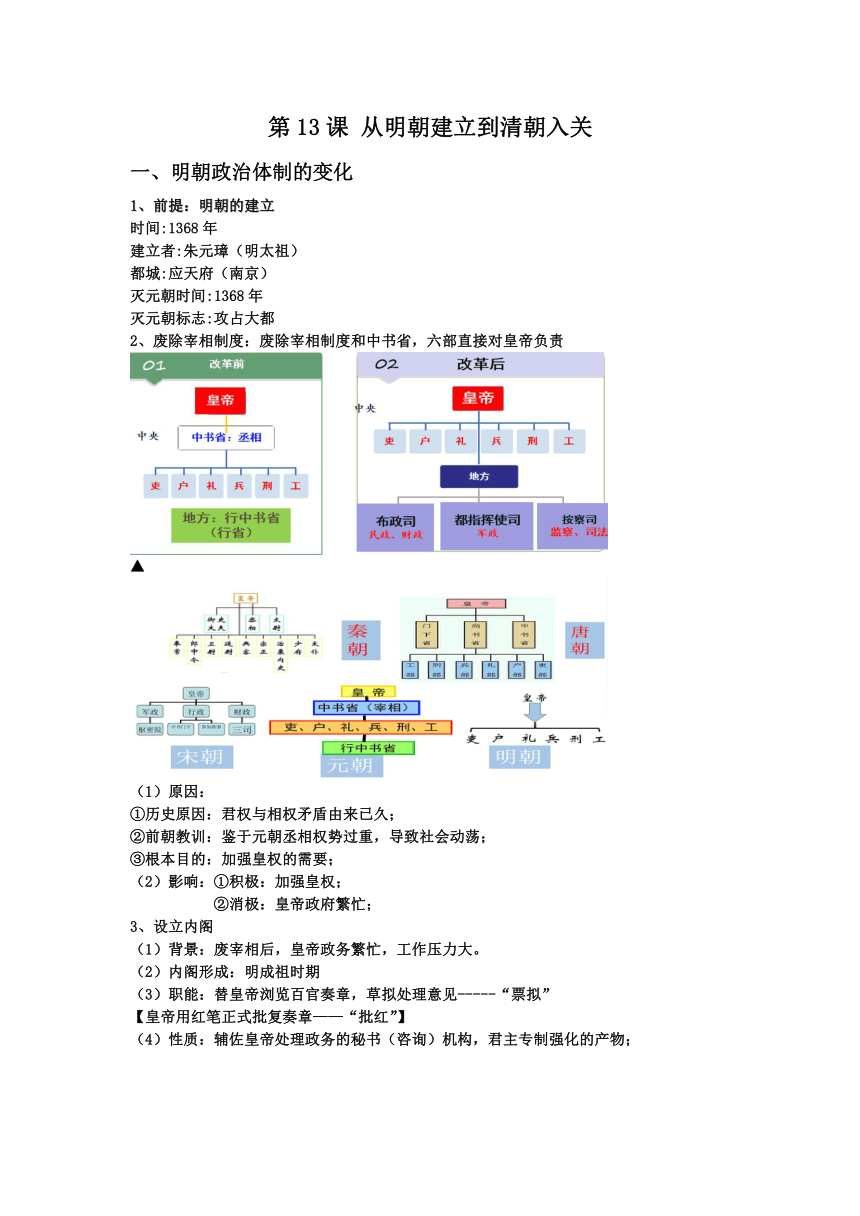

第13课 从明朝建立到清朝入关 一、明朝政治体制的变化 1、前提:明朝的建立 时间:1368年 建立者:朱元璋(明太祖) 都城:应天府(南京) 灭元朝时间:1368年 灭元朝标志:攻占大都 废除宰相制度:废除宰相制度和中书省,六部直接对皇帝负责 ▲ (1)原因: ①历史原因:君权与相权矛盾由来已久; ②前朝教训:鉴于元朝丞相权势过重,导致社会动荡; ③根本目的:加强皇权的需要; 影响:①积极:加强皇权; ②消极:皇帝政府繁忙; 3、设立内阁 (1)背景:废宰相后,皇帝政务繁忙,工作压力大。 (2)内阁形成:明成祖时期 (3)职能:替皇帝浏览百官奏章,草拟处理意见--“票拟” 【皇帝用红笔正式批复奏章———�批红”】 (4)性质:辅佐皇帝处理政务的秘书(咨询)机构,君主专制强化的产物; ▲▲内阁与宰相比较 4、设立内廷宦官机构 (1)根本目的:加强皇权的需要; 直接目的:制约内阁; (2)职能:①协助皇帝批红; ②控制东厂锦衣卫,对官民言行进行监视、侦查、逮捕。 影响:直接对皇帝负责,加强专制皇权,但也导致了宦官专权的局面 (王振、魏忠贤等)。 ▲但凡题目中出现内阁首辅或宦官权倾朝野,实质上都是考察专制皇权不断加强的产物 二、海上交通与沿海形势(对外关系) (一)宣扬国威--郑和下西洋(西洋:指现在文莱以西的东南亚、印度洋及沿岸一带) 1、背景:国力强盛;造船技术发达;指南针的广泛应用。 2、目的:“耀兵异域,示中国富强”;(政治目的>经济目的) 3、过程:1405—1433年间,先后7次出海,最远到达非洲东海岸和红海沿岸,访问亚非30多个国家地区。 4、评价: 积极:①是世界航海史上的壮举。 ②增进中国与亚非国家和地区的友好往来; 宣扬明朝声威,扩大其海外政治影响; 局限:后期给明朝带来较大的财政负担,未能持续。 【拓展】郑和下西洋后来未能持续的原因 (1)“厚往簿来”不计经济效益,违背经济规律。 (2)耗费巨大,国库枯竭。 (3)明末颁布禁海令,实行闭关政策。 (4)明朝国力日益衰退。 (二)戚继光抗倭(封侯非我意,但愿海波平) (1)原因: ①从元朝末年,日本海盗骚扰东南沿海; ②明初严厉禁止海外贸易“海禁”,造成走私猖獗,加剧了沿海的形势。 (2)抗倭斗争:戚继光、俞大猷 ①战绩:台州九战九捷,平定浙东倭患;与俞大猷合作,重创福建、广东两地倭寇 ②结果:稳定东南沿海形势;逐渐放松了对私人海外贸易的限制 (三)西方殖民者东来 1、背景:新航路的开辟 2、表现: ①16世纪中叶(1553年),葡萄牙人获得了在濠镜澳(即“澳门”)的租借权; ②荷兰和西班牙分别占据了台湾岛的南部和北部; 明朝末年,西班牙被荷兰击败,退出台湾; ▲▲郑和航海与哥伦布航海的比较: 目的: 1、明朝政治目的为主,宣扬国威; 2、欧洲经济目的为主,寻求市场和原料。 结局和影响: 1、郑和远航被废止,明朝闭关锁国,中国丧失开拓国际市场参与国际竞争的大好时机,开始落后于世界潮流; 2、西欧走上殖民扩张道路,资本主义迅速发展,成为世界主导力量,同时给东方国家和人民带来灾难。 三、内陆边疆与明清易代(民族关系) (一)经略边疆 (二)明清易代 14课 清朝前中期的鼎盛与危机 一、康雍乾时期的君主专制 1.康乾盛世 时间康熙、雍正、乾隆在位期间,长达100多年; 概况:社会稳定,经济发展,疆域辽阔; 原因:三位帝王勤政治国,人民群众辛勤劳动。 评价:是清朝统治的最高峰,也是中国古代封建王朝的最后一个盛世。 2.加强君主专制的措施 (1)奏折制 时间:始于康熙,完备于雍正。 特点:人员简单(简)、行事快捷(速)、外界干涉少(密) 影响:联系方式迅速、机密 皇帝更直接、广泛地获取信息; 提高决策效率,强化对官僚机构的控制。 (2)军机处 设立 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~