诸侯纷争与变法运动 一、选择题 1.(2023·陕西宝鸡高三二模)《墨子·尚同》中说:“天下之所以乱者生于无政长,是故选天下之贤可者立以为天子”,进而选择贤者仁人为三公、诸侯国君、里长乡长等。于是“天子之所是,皆是之;天子之所非,皆非之”。(天子)“壹同天下之义,是以天下治也”。由此可知,墨子( ) A.提倡原始直接民主 B.主张建立专制集权政体 C.认同儒家仁义观念 D.强调人才选拔的重要性 2.《左传》载,晋文公教其民,二年,欲用之。大臣子犯以民未知义,(因)未安其居民未知礼,未生其共(通“恭”)等理由谏阻。于是晋国采取了入务利民作执秩以正其官等措施,数年后一战而霸。据此可知时晋文公能够称霸是因为他( ) A.宣扬礼治,完善制度 B.崇尚儒学,伸张信义 C.以民为本,专务生产 D.善于纳谏,注重德教 3.汉晋时期有多种文本记载,帝尧之时,“天下太和,百姓无事”。有老者“击壤”而戏,围观者称颂帝尧。老者歌云:“吾日出而作,日入而息,凿井而饮,耕地而食,帝何德于我哉!”上述记载所体现的政治理念最接近( ) A.孔子 B.老子 C.韩非 D.墨子 4.战国时期的封君,大多徒有虚名。许多封君在封邑内既无统治权,又不能长期世袭;封君在封邑内必须奉行国家统一的法令,封君的封邑亦有被收回的可能。这反映出当时( ) A.君主至尊权威地位确立 B.中央对地方控制加强 C.社会变革进程逐渐加速 D.各国的变法比较彻底 5.考古材料是研究历史的重要依据。下列选项中,材料与结论之间逻辑关系正确的是( ) 选项 材料 结论 A 内蒙古克什克腾旗出土商朝的青铜器 商朝的统治范围到达内蒙古地区 B 山西晋国都邑遗址出土春秋早期的铁器残片 春秋早期已经使用铁器 C 湖北大冶铜矿冶遗址出土东周时代的陶片 大冶铜矿的开采时间不早于东周 D 西安秦始皇陵兵马俑坑出上铁镞(箭头) 秦朝军队主要使用铁制兵器 6.战国初期,中原诸夏视秦人为夷狄,战国晚期秦人的“夷狄”标签已经淡化甚至消失,秦与六国之间已经不存在夷夏之别,秦人已经完全融入并认同华夏民族。秦人的变化反映了战国时期( ) A.封建制度已经崩溃 B.民族认同感日益加强 C.政治局面动荡不安 D.华夷观念仍根深蒂固 7.(2023浙江杭州二模)吴起治楚,规定“封君之子孙三世而收爵禄”。商鞅治秦,规定“宗室非有军功论,不得为属籍。明尊卑爵秩等级,各以差次”。上述举措有利于( ) A.打击贵族世袭特权 B.形成天下一家的文化认同 C.促进庄园经济发展 D.奠定秦统一霸业的基础 8.(2023福建龙岩三模)与夏、商、西周相比,春秋战国时期文献中与夷狄对立的“华夏”“诸华”等概念大量减少并逐渐消失。这说明当时( ) A.礼乐制度土崩瓦解 B.国家形态日益成熟 C.民族差异逐渐消失 D.华夏认同意识增强 9.(2023湖北武昌5月检测)春秋战国时期,宗室贵族相互倾轧,胜者对待失败者最常用的手段就是“分其室”;商鞅“令民父子兄弟同室内息者为禁”,将大家族分为小家庭,一“室”变多“户”,由官府析分登记。这一变化说明( ) A.分封制度不断强化 B.礼乐制度不复存在 C.伦理道德日益败坏 D.社会转型趋势明显 10.(2024山东济南摸底考)《孔子家语》记载:孔子任鲁国大司寇时提出“堕三都”的政治主张:“‘家不藏甲,邑无百雉之城,古之制也。今三家过制,请皆损之。’乃使季氏宰仲由,堕三都。”孔子“堕三都”旨在( ) A.贯彻家国一体的政治理念 B.遵守天下共主的分封制度 C.维护等级森严的礼乐秩序 D.缔造四方臣服的专制主义 11.(2023广东深圳中学联考)孔子把“仁”作为最高的道德原则、道德标准和道德境界。老子主张抛弃所谓的圣贤智慧,人民将获得百倍的利益;抛弃所谓的仁义名誉,人民将恢复孝慈的本性;抛弃贪取巧利之风,盗贼将会绝迹。 ... ...

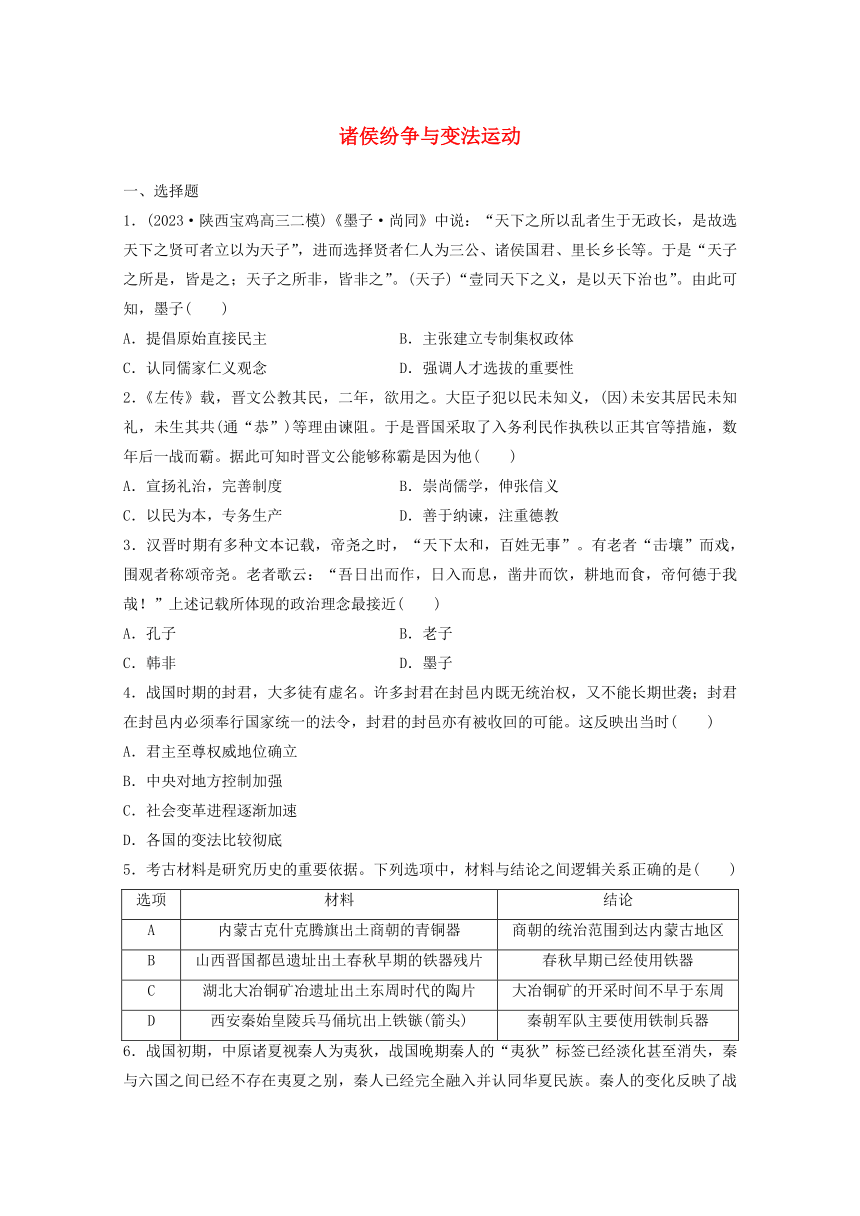

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~