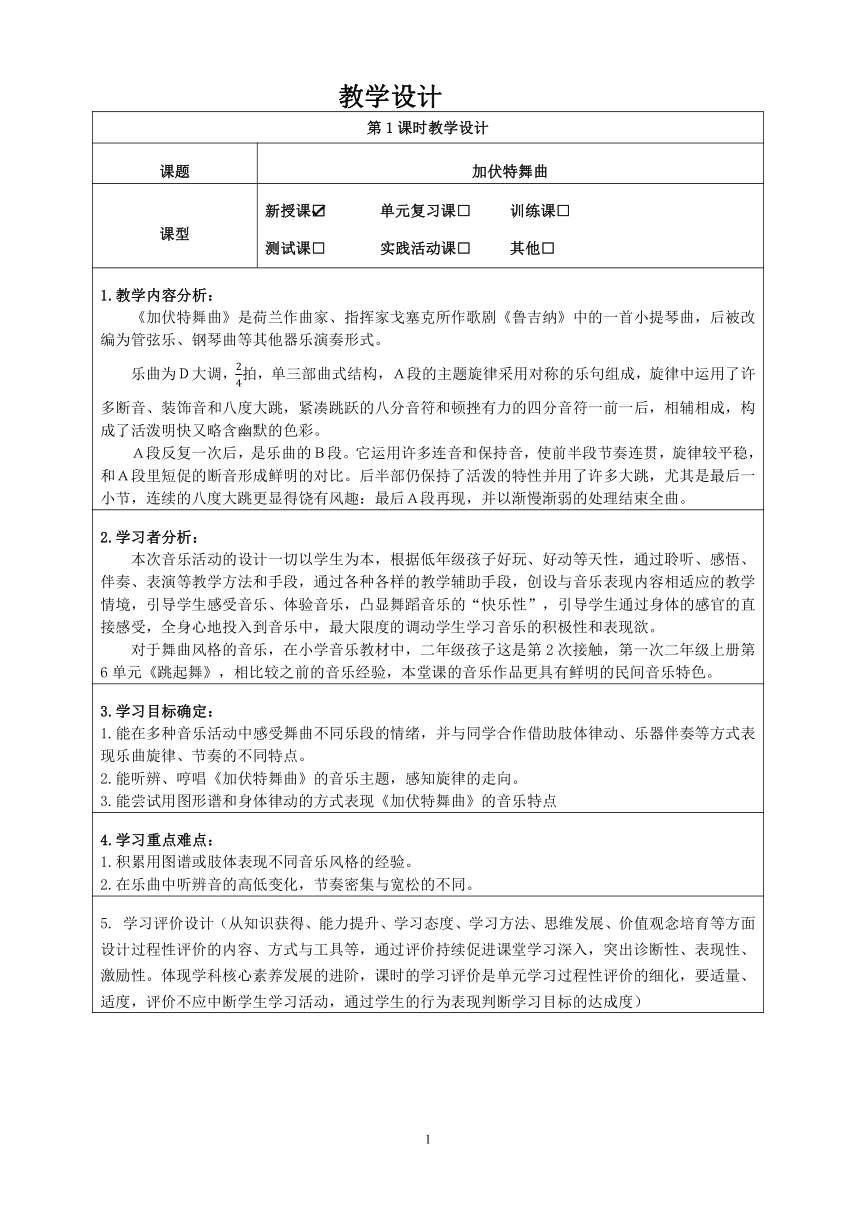

教学设计 第1课时教学设计 课题 加伏特舞曲 课型 新授课 单元复习课□ 训练课□ 测试课□ 实践活动课□ 其他□ 1.教学内容分析: 《加伏特舞曲》是荷兰作曲家、指挥家戈塞克所作歌剧《鲁吉纳》中的一首小提琴曲,后被改编为管弦乐、钢琴曲等其他器乐演奏形式。 乐曲为D大调,拍,单三部曲式结构,A段的主题旋律采用对称的乐句组成,旋律中运用了许多断音、装饰音和八度大跳,紧凑跳跃的八分音符和顿挫有力的四分音符一前一后,相辅相成,构成了活泼明快又略含幽默的色彩。 A段反复一次后,是乐曲的B段。它运用许多连音和保持音,使前半段节奏连贯,旋律较平稳,和A段里短促的断音形成鲜明的对比。后半部仍保持了活泼的特性并用了许多大跳,尤其是最后一小节,连续的八度大跳更显得饶有风趣:最后A段再现,并以渐慢渐弱的处理结束全曲。 2.学习者分析: 本次音乐活动的设计一切以学生为本,根据低年级孩子好玩、好动等天性,通过聆听、感悟、伴奏、表演等教学方法和手段,通过各种各样的教学辅助手段,创设与音乐表现内容相适应的教学情境,引导学生感受音乐、体验音乐,凸显舞蹈音乐的“快乐性”,引导学生通过身体的感官的直接感受,全身心地投入到音乐中,最大限度的调动学生学习音乐的积极性和表现欲。 对于舞曲风格的音乐,在小学音乐教材中,二年级孩子这是第2次接触,第一次二年级上册第6单元《跳起舞》,相比较之前的音乐经验,本堂课的音乐作品更具有鲜明的民间音乐特色。 3.学习目标确定: 1.能在多种音乐活动中感受舞曲不同乐段的情绪,并与同学合作借助肢体律动、乐器伴奏等方式表现乐曲旋律、节奏的不同特点。 2.能听辨、哼唱《加伏特舞曲》的音乐主题,感知旋律的走向。 3.能尝试用图形谱和身体律动的方式表现《加伏特舞曲》的音乐特点 4.学习重点难点: 1.积累用图谱或肢体表现不同音乐风格的经验。 2.在乐曲中听辨音的高低变化,节奏密集与宽松的不同。 学习评价设计(从知识获得、能力提升、学习态度、学习方法、思维发展、价值观念培育等方面设计过程性评价的内容、方式与工具等,通过评价持续促进课堂学习深入,突出诊断性、表现性、激励性。体现学科核心素养发展的进阶,课时的学习评价是单元学习过程性评价的细化,要适量、适度,评价不应中断学生学习活动,通过学生的行为表现判断学习目标的达成度) 6.学习活动设计: 教师活动学生活动环节一:(根据课堂教与学的程序安排)教师活动1 1.创设情境,对比聆听3首不同风格的作品。 师:师:欢迎来到音乐课堂,今天老师带来了3段音乐,我们来连连看,哪段适合睡觉?哪段适合走路?哪段适合跳舞? 活动要求:教师依次播放音乐片段,学生选择每段音乐适合的场景 2.反馈交流,说明选择理由 学生活动1 第一段适合跳舞风格、第二段适合睡觉的风格 、第三段适合行进的风格活动意图说明:基于学生的音乐体验,开展本堂课的学习,激发学习兴趣,调动学习热情。 环节二:教师活动2 一、欣赏A段第一部分 1.明确高低音(有趣的音符)的旋律位置 师:这首乐曲中藏着有趣的音符,请你找一找音乐中有趣的音符藏在哪里? 2.我们在有趣音符的地方用拍手 3.出示图谱,找出旋律的特点 师:我们一起来边听音乐边看图谱,思考为什么音乐会变得有趣? 师:原来音出现了大跳的变化,音乐的旋律从相对平稳的进行变成了大跳,音有了高低的变化,所以这段旋律就变得有趣。 4.师生合作用bong唱一唱高低音 师:这么有趣的旋律,我们一起来唱一唱吧!老师来唱每句的第一小节,你们来唱第二小节,以此类推。(用“bong”,声音要轻巧有弹性) 二、聆听A段第二部分 1.初听,感受旋律音特点 师:我们来完整听乐曲的A部分,这段音乐不是每一句的结尾都有大跳,你能找出哪几句的结尾处不 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~