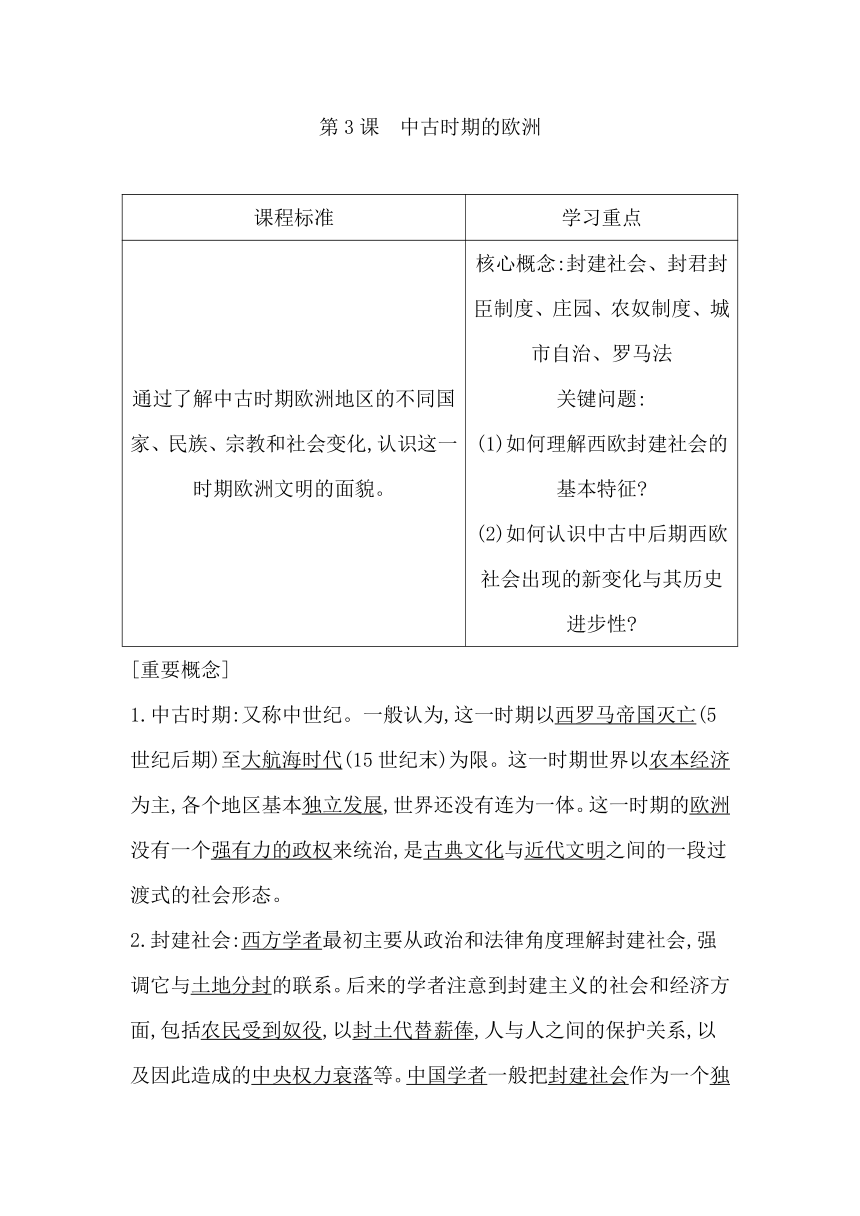

第3课 中古时期的欧洲 课程标准 学习重点 通过了解中古时期欧洲地区的不同国家、民族、宗教和社会变化,认识这一时期欧洲文明的面貌。 核心概念:封建社会、封君封臣制度、庄园、农奴制度、城市自治、罗马法 关键问题: (1)如何理解西欧封建社会的基本特征 (2)如何认识中古中后期西欧社会出现的新变化与其历史进步性 [重要概念] 1.中古时期:又称中世纪。一般认为,这一时期以西罗马帝国灭亡(5世纪后期)至大航海时代(15世纪末)为限。这一时期世界以农本经济为主,各个地区基本独立发展,世界还没有连为一体。这一时期的欧洲没有一个强有力的政权来统治,是古典文化与近代文明之间的一段过渡式的社会形态。 2.封建社会:西方学者最初主要从政治和法律角度理解封建社会,强调它与土地分封的联系。后来的学者注意到封建主义的社会和经济方面,包括农民受到奴役,以封土代替薪俸,人与人之间的保护关系,以及因此造成的中央权力衰落等。中国学者一般把封建社会作为一个独立的社会经济形态或生产方式,认为它是在奴隶制瓦解基础上产生的,主要标志是农奴取代奴隶成为社会的主要生产者。从生产力和生产关系等方面看,封建社会比奴隶社会更加先进。 3.封君封臣制度:是西欧封建社会的基本特征之一,是社会动荡和自然经济的产物,8世纪后逐渐与封土联系在一起。地方领主为其家族和亲兵提供土地作为给养。授予土地者为封君,领取土地者为封臣;封臣必须效忠封君,主要义务是服兵役。由于土地被层层分封,各级封建主都是土地事实上的占有者,享有土地上的司法、行政和经济等各种权力,政治上出现了不同程度的分裂割据局面。 4.庄园:是中古西欧基本的农业经济组织,具有自给自足性。庄园的土地分为领主自营地和农民份地,封建主主要依靠农奴的无偿劳动获得收成。庄园内有法庭,领主掌握庄园内的司法权。14—15世纪,由于商品经济发展和农奴制瓦解,庄园经济逐渐走向衰落。 5.农奴制度:是封建社会中封建领主在其领地上建立起来的剥削奴役农奴的经济制度。在这种制度下,封建领主或农奴主占有绝大部分生产资源,并部分占有农奴;农奴从农奴主手中分得一块份地,作为代价他们必须无偿耕种领主土地,服各种劳役,并上缴大部分劳动产品。农奴制的基本特征是农奴被束缚在土地上,不得不依附于农奴主。而农奴主则利用这种人身依附关系,对农奴实行超经济的强制剥削。农奴制的地租形式主要是劳役地租,辅以少量的实物地租和货币地租。 6.城市自治:随着西欧封建社会走向稳定,封建经济获得一定发展。自10-11世纪起,西欧各地兴起了众多城市。城市位于封建主的土地上,主要居民是手工业者和商人,以工商业为谋生手段。一些城市通过与封建主谈判,或以金钱赎买,或武装暴动,赢得一定程度的自治权。自治有利于城市经济的发展,一些城市兴办大学。城市还以金钱和人力支持王权,一定程度上促进了国王的统一事业。 7.民族国家:近代西方民族国家的出现是一个历史过程,16—19世纪,西方国家从专制王权国家发展为民族国家,其前提是中央集权国家的出现,以及人民对国家、民族认同意识的增强,最后发展到国家主权至上,人民对国家的忠诚取代对国王和宗教的忠诚,政府权力的合法性要得到国民的认可,民族国家形成。 [教材史料] 1.教材第一目图片《耕种的农民(绘画作品)》解读。 思路引导:采用犁耕,使用耕牛,体现了西欧中世纪生产力发展状况,有利于农业经济发展及耕地面积增加。 2.教材第二目“历史纵横”解读。 思路引导:贵族通过法律限制王权;议会产生,不同阶级的代表参与议会,起到限制王权的作用;城市市民参与议会,扩大了王权统治基础。 3.教材第二目图片《中古西欧的“三种人”(绘画作品)》解读。 思路引导:严格的等级秩序;基督教会在中古西欧地位显著;农民地位低下。 4.教材第三目“史料阅读”解读。 思路引导:法 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~