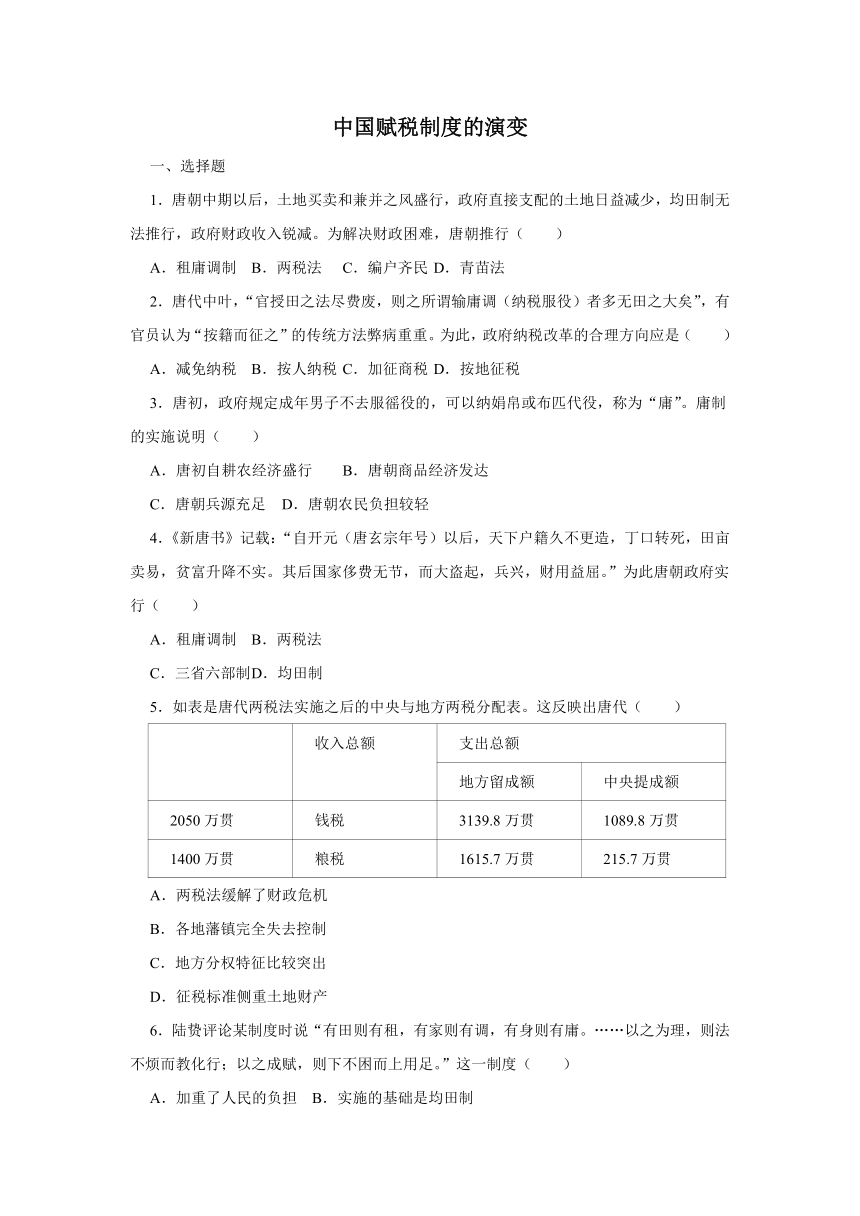

中国赋税制度的演变 一、选择题 1.唐朝中期以后,土地买卖和兼并之风盛行,政府直接支配的土地日益减少,均田制无法推行,政府财政收入锐减。为解决财政困难,唐朝推行( ) A.租庸调制 B.两税法 C.编户齐民 D.青苗法 2.唐代中叶,“官授田之法尽费废,则之所谓输庸调(纳税服役)者多无田之大矣”,有官员认为“按籍而征之”的传统方法弊病重重。为此,政府纳税改革的合理方向应是( ) A.减免纳税 B.按人纳税 C.加征商税 D.按地征税 3.唐初,政府规定成年男子不去服徭役的,可以纳娟帛或布匹代役,称为“庸”。庸制的实施说明( ) A.唐初自耕农经济盛行 B.唐朝商品经济发达 C.唐朝兵源充足 D.唐朝农民负担较轻 4.《新唐书》记载:“自开元(唐玄宗年号)以后,天下户籍久不更造,丁口转死,田亩卖易,贫富升降不实。其后国家侈费无节,而大盗起,兵兴,财用益屈。”为此唐朝政府实行( ) A.租庸调制 B.两税法 C.三省六部制 D.均田制 5.如表是唐代两税法实施之后的中央与地方两税分配表。这反映出唐代( ) 收入总额 支出总额 地方留成额 中央提成额 2050万贯 钱税 3139.8万贯 1089.8万贯 1400万贯 粮税 1615.7万贯 215.7万贯 A.两税法缓解了财政危机 B.各地藩镇完全失去控制 C.地方分权特征比较突出 D.征税标准侧重土地财产 6.陆贽评论某制度时说“有田则有租,有家则有调,有身则有庸。……以之为理,则法不烦而教化行;以之成赋,则下不困而上用足。”这一制度( ) A.加重了人民的负担 B.实施的基础是均田制 C.特点是土地为标准 D.解决了贫困问题 7.1843年,《五口通商章程及海关税则》规定,进出口货物按值百抽五交纳关税。1950年,政务院确立改造海关的基本方针,海关税则“必须保护国家生产,必须保护国内生产与外国商品竞争。”这一变化( ) A.有利于实现关税自主 B.结束了外贸入超局面 C.有利于国民经济恢复 D.加剧了中外民族矛盾 8.1980年全国人大通过的《中华人民共和国个人所得税法》规定个人所得税起征点为800元,此后我国个人所得税起征点先后调整了五次。至2018年,个税起征点已经调整为5000元。这一变化( ) A.保障了低收入者的生活 B.降低了民众的劳动积极性 C.与经济发展水平相适应 D.旨在均衡不同阶层的收入 9.唐朝前期,实行租庸调制,农民以人丁为主向政府交纳赋税;唐朝后期,实行两税法,“唯以资产为宗,不以丁身为本”。这一变化基于( ) A.土地兼并严重 B.土地经营权的改变 C.商品经济发展 D.人身依附关系强化 10.如表描述了清朝前期赋役制度的变化,这一转变( ) 时期 内容 清朝初期 地赋和丁赋是分别征收的。地赋是农民交纳的地税,丁赋是百姓向政府提供的徭役折银,田赋和丁赋都是用银两折算,称为地银和丁银。 康熙年间 规定以康熙五十年(公元1711年)的人丁数作为征收丁税的固定丁数,以后“盛世滋丁,永不加赋” A.有利于商品经济的发展 B.加强对农民的人身控制 C.导致隐匿人口现象频发 D.解决赋役征收不均问题 11.(2024·吉林长春)元代的手工业工人被征调后,便终身服役。清代,顺治帝令各省俱除匠籍为民,官府不再强制工匠无偿服役,即便是官府工业也给予工匠相应薪酬。这反映了( ) A.城市经济职能逐渐强化 B.国家治理能力逐渐削弱 C.政府人身控制相对松弛 D.赋役制度发生根本变革 12.(2023·吉林白城期末)2018年,我国进行个人所得税改革,将个税起征点由每月3500元提高至5000元,将按月计算应纳税调整为按年计算,并扩大3%、10%、20%三档低税率的级距(累进税率按课税对象数量划分等级的起点和止点的区间),相应缩小25%税率的级距,30%,35%、45%这三档较高税率的级距保持不变。这一改革( ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~