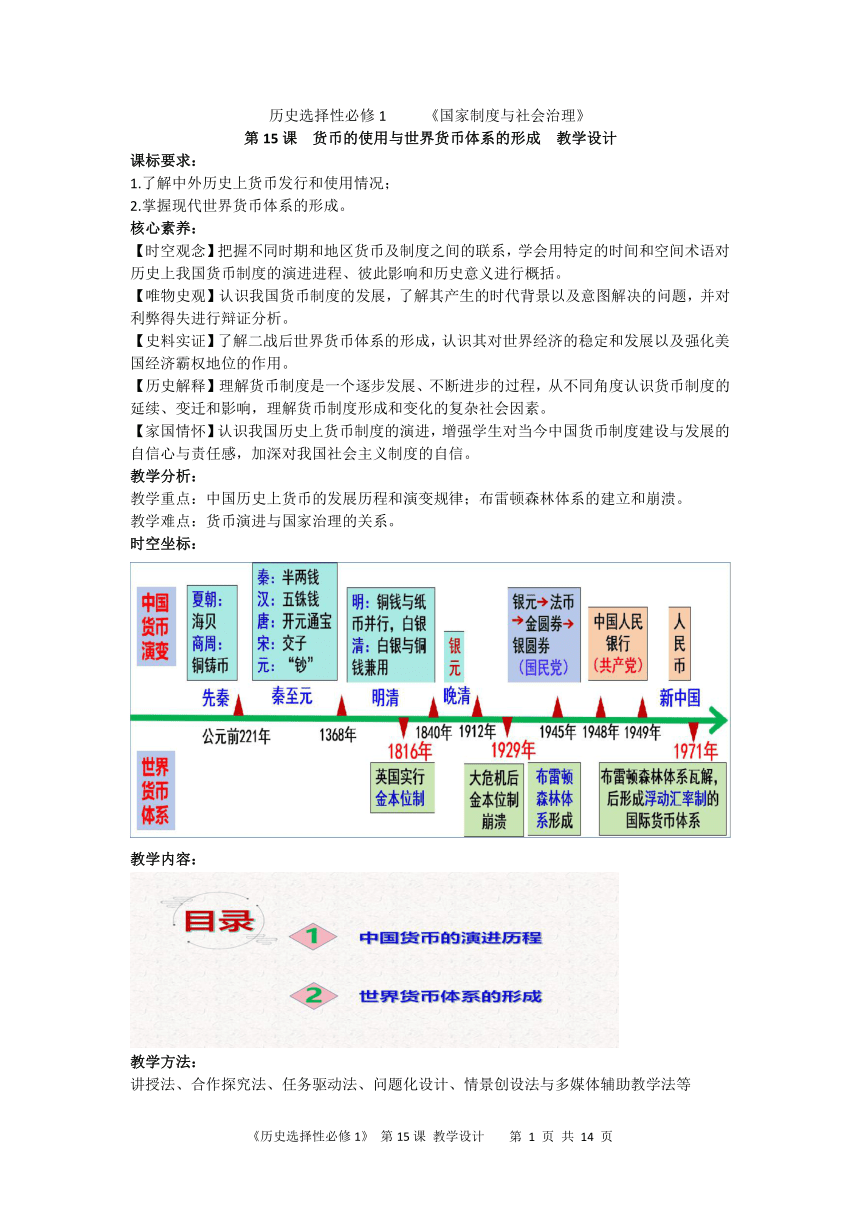

历史选择性必修1 《国家制度与社会治理》 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成 教学设计 课标要求: 1.了解中外历史上货币发行和使用情况; 2.掌握现代世界货币体系的形成。 核心素养: 【时空观念】把握不同时期和地区货币及制度之间的联系,学会用特定的时间和空间术语对历史上我国货币制度的演进进程、彼此影响和历史意义进行概括。 【唯物史观】认识我国货币制度的发展,了解其产生的时代背景以及意图解决的问题,并对利弊得失进行辩证分析。 【史料实证】了解二战后世界货币体系的形成,认识其对世界经济的稳定和发展以及强化美国经济霸权地位的作用。 【历史解释】理解货币制度是一个逐步发展、不断进步的过程,从不同角度认识货币制度的延续、变迁和影响,理解货币制度形成和变化的复杂社会因素。 【家国情怀】认识我国历史上货币制度的演进,增强学生对当今中国货币制度建设与发展的自信心与责任感,加深对我国社会主义制度的自信。 教学分析: 教学重点:中国历史上货币的发展历程和演变规律;布雷顿森林体系的建立和崩溃。 教学难点:货币演进与国家治理的关系。 时空坐标: 教学内容: 教学方法: 讲授法、合作探究法、任务驱动法、问题化设计、情景创设法与多媒体辅助教学法等 教学设计: 1.本课是人教版选择性必修一《国家制度与社会治理》的第五单元《货币与赋税制度》的第一课。本单元主要从国家财政视角出发,以货币、税收两方面的制度为关注对象,充实国家制度与社会治理的内容。 2本课围绕中国货币的演进历程和世界货币体系的两个问题展开,根据教材的容量和学生的认知水平将本课分为两课时完成。经过初中及高一中国通史学习,学生具备一定的知识基础、分析能力,比较熟悉历史事件,已有一定的涉及和积累,有利于引导学生进行探究学习与深度学习,深化历史学科核心素养的培养。 3.立足时空观念,以唯物史观为指导,贯穿大量的史料实证和历史概念解释,分别从中国和世界的角度探究货币演进对国家治理和社会生活的重要作用。充公利用除正文外“引言”、“学习聚焦”、“学思之窗”、“历史纵横”、“史料阅读”、“研究与拓展”等材料,调动学生深入探究的积极性和热情,通过相关材料创设问题情境,适时引导,帮助学生完成学习目标,培养学生分析材料、思考问题的能力,进而提升时空观念、历史解释和家国情怀核心素养。 教学过程: 情景导入: 这些汉字共同点是都以“贝”为偏旁并与财富、商业有关。 古时候,人们觉得贝壳很漂亮,很珍贵,喜欢把他们当作饰品戴在身上。而且贝壳可以随身携带,不容易损坏,于是古人把贝壳当作钱币。 反映了上古时期曾以海贝充当货币的事实。 货币被称为一个国家的名片。它既是价值尺度、流通手段,又是反映民族文化和精神风貌的艺术品。它是一个国家综合实力的体现,是一国政治、经济、文化、艺术、科技等综合反应。 古今中外货币的发展经历怎样的发展历程?今天就我们走进货币的过去和今生。 中国货币的演进历程 (一)古代货币的演进: 1.先秦时期: 从自然货币到人工货币 (1)自然货币的产生: 材料 随着生产力的提升,人类进入农耕时代,所能生产出的物质资料越来越丰富,这个时候,人们很难去衡量到底一只羊能换多少兜水果,几只羊才能换来一头牛......这样一来,人们不得不寻找一种双方都能接受其价值的物品,来充当“一般等价物”...... ———宏皓:《中国最早的货币专家》 ①原因:商品经济发展到一定程度。 ②最早的货币:可能是海贝。 (原因:天然具备作为货币的条件。大小均匀,可按枚计数;既坚固耐久,又便于保存,携带、运输还方便)。 (2)人工货币的产生: 时间:商朝后期开始出现铜铸币。 ①生产力的提高(根本原因):商品经济的进一步发展导致对流通 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~