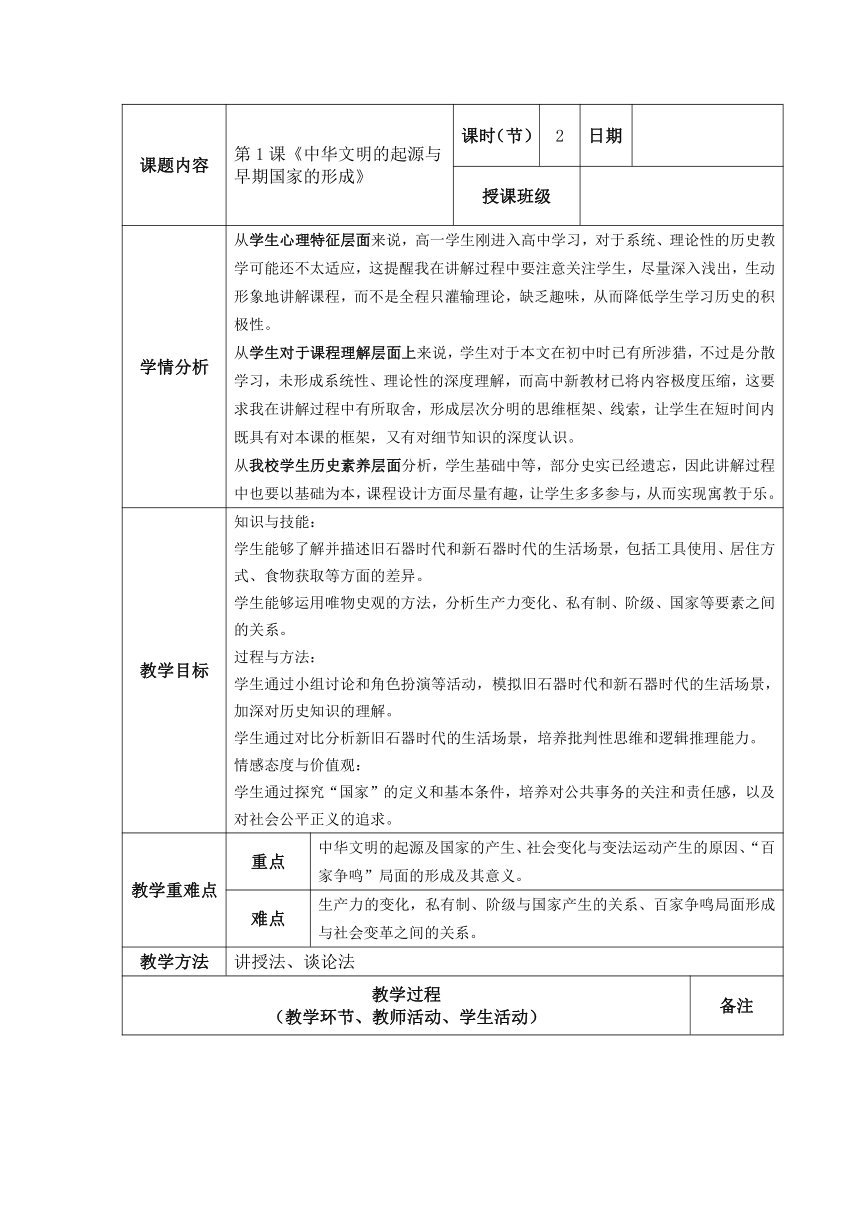

课题内容 第1课《中华文明的起源与早期国家的形成》 课时(节) 2 日期 授课班级 学情分析 从学生心理特征层面来说,高一学生刚进入高中学习,对于系统、理论性的历史教学可能还不太适应,这提醒我在讲解过程中要注意关注学生,尽量深入浅出,生动形象地讲解课程,而不是全程只灌输理论,缺乏趣味,从而降低学生学习历史的积极性。 从学生对于课程理解层面上来说,学生对于本文在初中时已有所涉猎,不过是分散学习,未形成系统性、理论性的深度理解,而高中新教材已将内容极度压缩,这要求我在讲解过程中有所取舍,形成层次分明的思维框架、线索,让学生在短时间内既具有对本课的框架,又有对细节知识的深度认识。 从我校学生历史素养层面分析,学生基础中等,部分史实已经遗忘,因此讲解过程中也要以基础为本,课程设计方面尽量有趣,让学生多多参与,从而实现寓教于乐。 教学目标 知识与技能: 学生能够了解并描述旧石器时代和新石器时代的生活场景,包括工具使用、居住方式、食物获取等方面的差异。 学生能够运用唯物史观的方法,分析生产力变化、私有制、阶级、国家等要素之间的关系。 过程与方法: 学生通过小组讨论和角色扮演等活动,模拟旧石器时代和新石器时代的生活场景,加深对历史知识的理解。 学生通过对比分析新旧石器时代的生活场景,培养批判性思维和逻辑推理能力。 情感态度与价值观: 学生通过探究“国家”的定义和基本条件,培养对公共事务的关注和责任感,以及对社会公平正义的追求。 教学重难点 重点 中华文明的起源及国家的产生、社会变化与变法运动产生的原因、“百家争鸣”局面的形成及其意义。 难点 生产力的变化,私有制、阶级与国家产生的关系、百家争鸣局面形成与社会变革之间的关系。 教学方法 讲授法、谈论法 教学过程 (教学环节、教师活动、学生活动) 备注 导入:展示学生课前构建的“时空坐标”,初步梳理本课时空线索。 布置思考问题,带着问题进入正式授课。 一、从石器里走出来的“万邦”时代 结合书中旧、新石器时代的文化遗存,引导学生阅读教材,并设置情境,描述当时的生活场景并总结中国早期人类分布的基本特点。 用新旧石器时代的生活场景进行对比,得出生产力的进步给新石器时代带来的变化,引导学生进一步分析这些变化可能对社会产生的影响。 引导学生用唯物史观的方法分析,生产力变化、私有制、阶级、国家等要素之间的关系,从而进一步认识早期国家的缘起。 探究问题设置:你认为什么是“国家”?需要具备什么基本条件? 学生思考并回答: 在氏族公社时期,磨制石器的运动和原始农业促进了生产力的提高,随着生产力不断提高,剩余产品便随之出现、贫富分化也随之产生,部落、部落联盟中出现权贵阶层,私有制、阶级分化随之显现,此时征服者利用政府、军队、监狱形成凌驾于被征服者之上的公共权力,国家也随之产生。 二、从青铜里淬炼出的文明曙光 通过教材和课外知识,梳理夏的统治。 通过教材和课外知识,梳理商的统治,侧重商的内外服制度,并引导学生思考为什么商实行该制度。 通过教材和课外知识,梳理西周的统治,侧重于分封制与宗法制。 问题设置: 分封制的目的、对象、义务、内容、作用。 大宗与小宗的关系。 分封制与宗法制的关系。 学生思考并回答: (1) 分封制的目的、对象、义务、内容、作用 目的: 分封制的主要目的是为了稳定周初的政治形势,巩固疆土,并加强对地方的控制。通过分封制,周天子可以确保对广大疆域的统治,同时利用诸侯的力量来抵御外敌和维护国家安全。 对象: 分封制的对象主要是王族(宗亲和王室贵族)、功臣以及先代贵族(古代帝王的后代)。这些被分封的人会在自己的封地内建立诸侯国,享有世袭统治权。 义务: 诸侯需亲自或遣将镇守其封地 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~