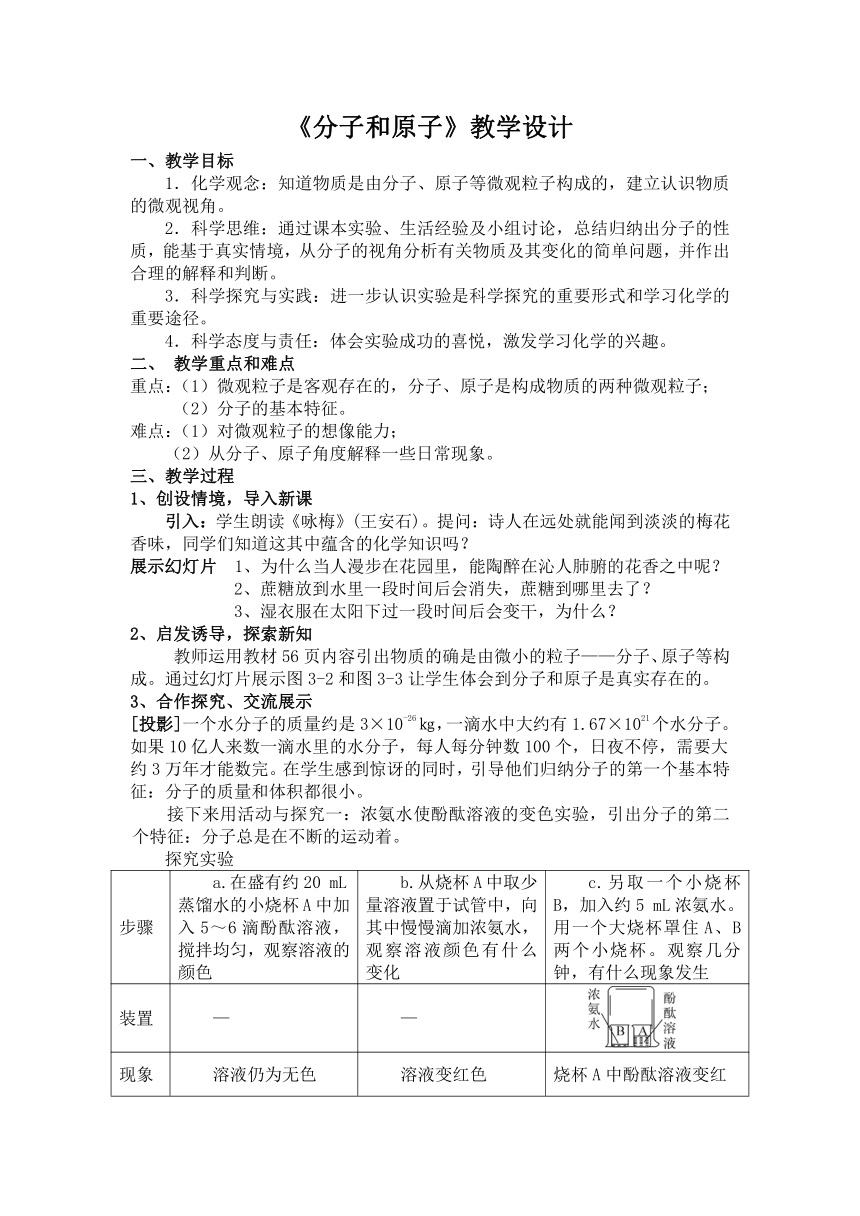

《分子和原子》教学设计 教学目标 1.化学观念:知道物质是由分子、原子等微观粒子构成的,建立认识物质的微观视角。 2.科学思维:通过课本实验、生活经验及小组讨论,总结归纳出分子的性质,能基于真实情境,从分子的视角分析有关物质及其变化的简单问题,并作出合理的解释和判断。 3.科学探究与实践:进一步认识实验是科学探究的重要形式和学习化学的重要途径。 4.科学态度与责任:体会实验成功的喜悦,激发学习化学的兴趣。 二、 教学重点和难点 重点:(1)微观粒子是客观存在的,分子、原子是构成物质的两种微观粒子; (2)分子的基本特征。 难点:(1)对微观粒子的想像能力; (2)从分子、原子角度解释一些日常现象。 三、教学过程 1、创设情境,导入新课 引入:学生朗读《咏梅》(王安石)。提问:诗人在远处就能闻到淡淡的梅花香味,同学们知道这其中蕴含的化学知识吗? 展示幻灯片 1、为什么当人漫步在花园里,能陶醉在沁人肺腑的花香之中呢? 2、蔗糖放到水里一段时间后会消失,蔗糖到哪里去了? 3、湿衣服在太阳下过一段时间后会变干,为什么? 2、启发诱导,探索新知 教师运用教材56页内容引出物质的确是由微小的粒子———分子、原子等构成。通过幻灯片展示图3-2和图3-3让学生体会到分子和原子是真实存在的。 3、合作探究、交流展示 [投影]一个水分子的质量约是3×10-26㎏,一滴水中大约有1.67×1021个水分子。如果10亿人来数一滴水里的水分子,每人每分钟数100个,日夜不停,需要大约3万年才能数完。在学生感到惊讶的同时,引导他们归纳分子的第一个基本特征:分子的质量和体积都很小。 接下来用活动与探究一:浓氨水使酚酞溶液的变色实验,引出分子的第二个特征:分子总是在不断的运动着。 探究实验 步骤 a.在盛有约20 mL蒸馏水的小烧杯A中加入5~6滴酚酞溶液,搅拌均匀,观察溶液的颜色 b.从烧杯A中取少量溶液置于试管中,向其中慢慢滴加浓氨水,观察溶液颜色有什么变化 c.另取一个小烧杯B,加入约5 mL浓氨水。用一个大烧杯罩住A、B两个小烧杯。观察几分钟,有什么现象发生 装置 — — 现象 溶液仍为无色 溶液变红色 烧杯A中酚酞溶液变红 解释 水不能使无色酚酞变红色 氨水能使无色酚酞变红色 烧杯B中浓氨水挥发出来,氨分子进入烧杯A中,形成的氨水使酚酞变红色 结论 浓氨水具有挥发性,氨分子运动到酚酞溶液中使酚酞变色,分子是在不断运动着的 问题与思考: 在湿衣服在晒干过程中,温度越高,晒干越快,此现象说明分子的运动速率与温度之间存在着什么关系?通过活动与探究二:品红在冷水和热水中的运动对比,得出温度越高分子的运动越快。 分子的第三个基本特分子之间有间隔征用经典的“1+1是否等于2”的实验引出,即A组探究实验: 50ml的水和50ml的酒精混合实验。由于该实验简单,现象明显,定为学生的分组实验。训练学生的动手能力,培养观察能力,让学生印象深刻。在方法上仍然采取先假设结论,然后进行实验探究,最后让学生讨论实验现象,归纳结论。老师运用多媒体教学,用直观、形象的FLASH动画给学生展示原来分子和分子之间是有间隔的,留下深刻的印象。 B组探究实验:一位同学推装有20mL空气的注射器活塞,另一位同学推装有20ml水的注射器活塞直到推不动为止,哪一支针筒内的物质容易被压缩?为什么? 学生分组相互合作进行探究、认真观察、记录,讨论。 归纳小结,巩固提升: 物质是由分子、原子等微观粒子构成的 分子的基本特征 1、分子的质量和体积都很小。 2、分子总是在不断的运动着。 3、分子之间有间隔 5、检测反馈,达成目标 1、香水、酒精为什么要密封保存? 2、为什么6000升的液化气可以压缩储存于40升的钢瓶中? 3、为什么放在衣服中的樟脑丸不见了? 四、板书设计 一、分子、原 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~