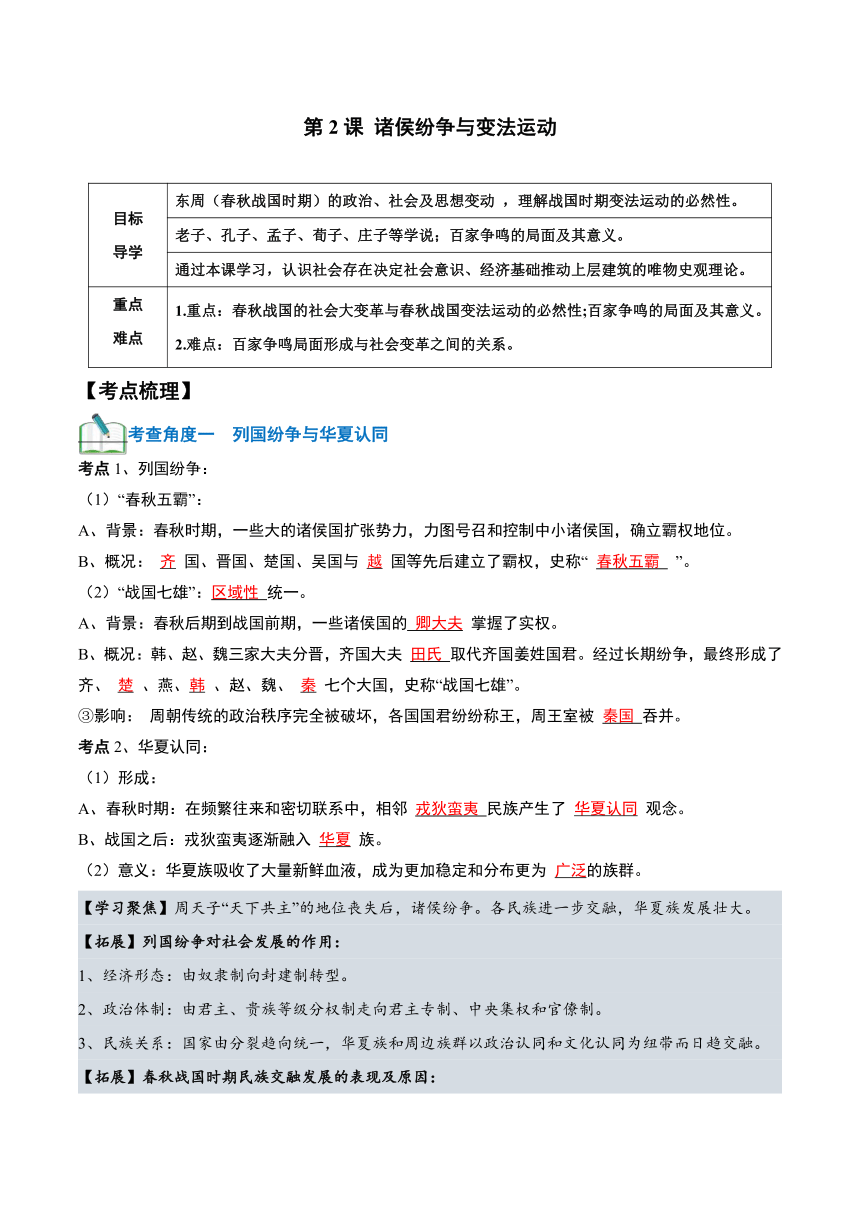

第2课 诸侯纷争与变法运动 目标 导学 东周(春秋战国时期)的政治、社会及思想变动 ,理解战国时期变法运动的必然性。 老子、孔子、孟子、荀子、庄子等学说;百家争鸣的局面及其意义。 通过本课学习,认识社会存在决定社会意识、经济基础推动上层建筑的唯物史观理论。 重点 难点 1.重点:春秋战国的社会大变革与春秋战国变法运动的必然性;百家争鸣的局面及其意义。 2.难点:百家争鸣局面形成与社会变革之间的关系。 【考点梳理】 考查角度一 列国纷争与华夏认同 考点1、列国纷争: (1)“春秋五霸”: A、背景:春秋时期,一些大的诸侯国扩张势力,力图号召和控制中小诸侯国,确立霸权地位。 B、概况: 齐 国、晋国、楚国、吴国与 越 国等先后建立了霸权,史称“ 春秋五霸 ”。 (2)“战国七雄”:区域性 统一。 A、背景:春秋后期到战国前期,一些诸侯国的 卿大夫 掌握了实权。 B、概况:韩、赵、魏三家大夫分晋,齐国大夫 田氏 取代齐国姜姓国君。经过长期纷争,最终形成了齐、 楚 、燕、韩 、赵、魏、 秦 七个大国,史称“战国七雄”。 ③影响: 周朝传统的政治秩序完全被破坏,各国国君纷纷称王,周王室被 秦国 吞并。 考点2、华夏认同: (1)形成: A、春秋时期:在频繁往来和密切联系中,相邻 戎狄蛮夷 民族产生了 华夏认同 观念。 B、战国之后:戎狄蛮夷逐渐融入 华夏 族。 (2)意义:华夏族吸收了大量新鲜血液,成为更加稳定和分布更为 广泛的族群。 【学习聚焦】周天子“天下共主”的地位丧失后,诸侯纷争。各民族进一步交融,华夏族发展壮大。 【拓展】列国纷争对社会发展的作用: 1、经济形态:由奴隶制向封建制转型。 2、政治体制:由君主、贵族等级分权制走向君主专制、中央集权和官僚制。 3、民族关系:国家由分裂趋向统一,华夏族和周边族群以政治认同和文化认同为纽带而日趋交融。 【拓展】春秋战国时期民族交融发展的表现及原因: 1、表现:①促使中原地区先进的制度、文化、科技扩展到少数民族地区,促进了少数民族地区的发展。②促使周边少数民族在经济文化交流中产生了民族认同观念,同时也促进了华夏族的发展。 2、原因:春秋战国时期长期激烈的兼并战争客观上加强了中原华夏族与周边民族的交往,推动了民族融合的进程。 【拓展】“春秋无义战”: 所谓“义战”就是指正义的战争,孟子认为“春秋无义战”。春秋时期的争霸战争打着尊周王的旗号,实质是为达到自己称霸诸侯的目的,其本质是奴隶主阶级为了争夺利益而进行的互相征伐的战争,没有正义与非正义之分。 【易混易错】春秋、战国时期列国纷争性质的比较: 1、春秋时期:王室衰微,诸侯大国为争夺土地、人口和对其他诸侯国的支配权而战。因此,春秋战争是争夺土地和人口的兼并战争,是奴隶主的掠夺战争。 2、战国时期:除扩大地盘、掠夺人口等与春秋时期相似外,开始具有封建兼并战争的性质,以后逐渐转化为封建的统一战争。 【易混易错】春秋战国时期封建社会制度的雏形已经出现 春秋战国时期,社会经济的发展和列国纷争推动了国家治理模式的转变,郡县制、官僚制的雏形已经出现。春秋时期已有县、郡的设置,到了战国时期,县的设置已较为广泛。战国中期,封建官僚制度基本建立,各大国普谝推行符玺制度,国家的行政权和军事权都集中在国君手中。春秋战国时期孕育的制度变革为实现统一和建立君主专制中央集权制度奠定了基础。 【概念阐释1】尊王攘夷 春秋时期齐、晋等国为争得霸主而采取的策略。“尊王”即尊崇周王的权威。此一时期周王虽已无力控制局势,但在名义上还是“天下共主”,以“尊王”相号召,既可维持大局基本稳定,促进诸侯国间的联合,又可为倡导者捞取争霸的政治资本。周襄王十六年(公元前636),王子带作乱,襄王出奔。晋文公出兵 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~