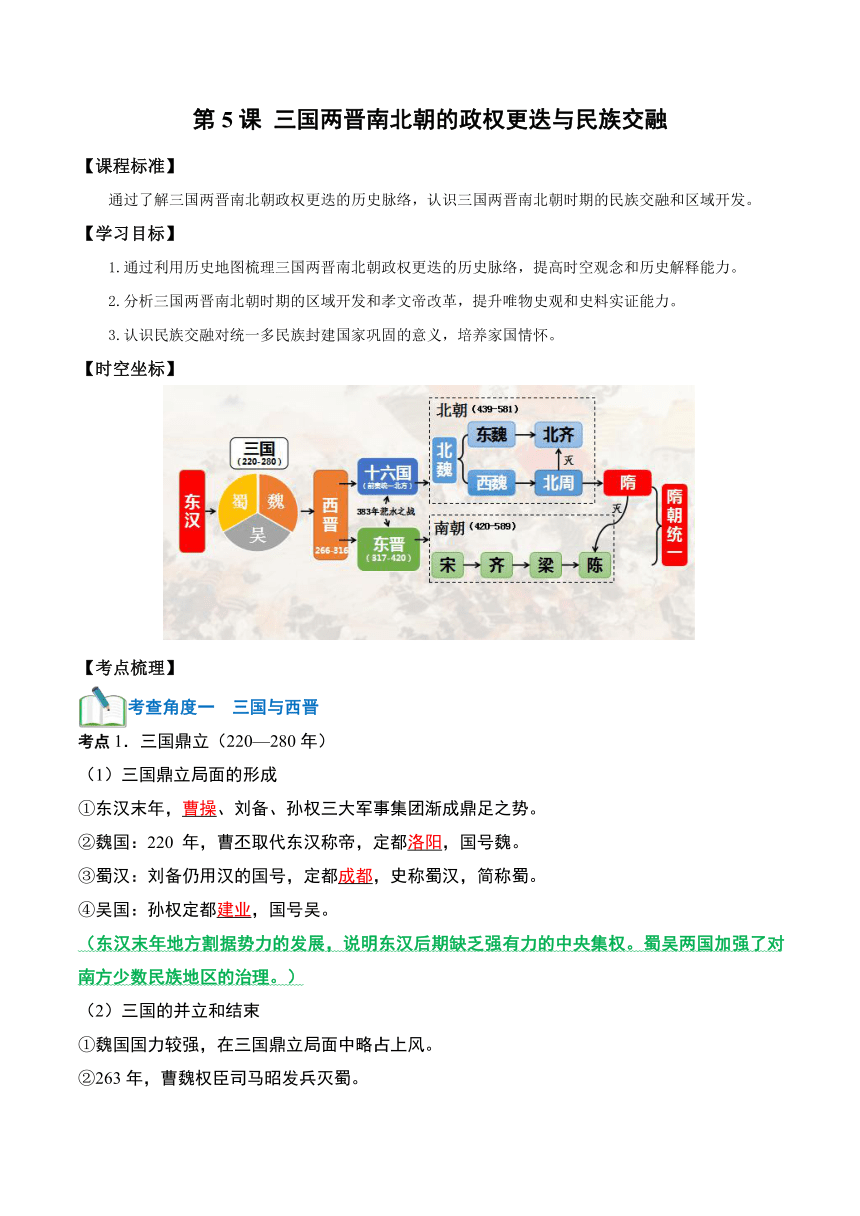

第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 【课程标准】 通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,认识三国两晋南北朝时期的民族交融和区域开发。 【学习目标】 1.通过利用历史地图梳理三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,提高时空观念和历史解释能力。 2.分析三国两晋南北朝时期的区域开发和孝文帝改革,提升唯物史观和史料实证能力。 3.认识民族交融对统一多民族封建国家巩固的意义,培养家国情怀。 【时空坐标】 【考点梳理】 考查角度一 三国与西晋 考点1.三国鼎立(220—280年) (1)三国鼎立局面的形成 ①东汉末年,曹操、刘备、孙权三大军事集团渐成鼎足之势。 ②魏国:220 年,曹丕取代东汉称帝,定都洛阳,国号魏。 ③蜀汉:刘备仍用汉的国号,定都成都,史称蜀汉,简称蜀。 ④吴国:孙权定都建业,国号吴。 (东汉末年地方割据势力的发展,说明东汉后期缺乏强有力的中央集权。蜀吴两国加强了对南方少数民族地区的治理。) (2)三国的并立和结束 ①魏国国力较强,在三国鼎立局面中略占上风。 ②263年,曹魏权臣司马昭发兵灭蜀。 ③266年,司马炎代魏称帝,国号晋,史称西晋。 ④280年,西晋灭吴,完成统一。 考点2.西晋的统治 (1)五族内迁 ①时间:东汉末到魏晋时期。 ②少数民族:主要有匈奴、羯、氐、羌、鲜卑。 (2)八王之乱 ①性质:晋武帝死后,宗室诸王展开对中央权力的争夺,演化为内战(八王之乱)。 ②影响:内迁少数民族卷入,316年,西晋被内迁匈奴贵族所灭,中国历史进入比较长的政权分立时期。 【学习聚焦】东汉灭亡后出现三国鼎立局面,随后西晋短暂统一。 【拓展】东汉末年,曹操在许下和各地置田官,大力发展屯田,以解决军粮供应、田亩荒芜和流民问题。“数年中所在积粟,仓廪皆满。”[2020全国新课标卷Ⅲ]。说明曹操实行屯田客观上有利于缓和社会矛盾。 【拓展】三国鼎立局面形成的原因及意义。 原因:①东汉中央政权衰弱,地方的政治经济势力又无法调和,没有形成统一的政府,最终成为各个军阀割据的支持力量。②南方经济发展为吴蜀两国的割据提供了物质基础。③赤壁之战以后,曹操不敢再轻易南下;孙权在长江中下游地区的地位得到巩固;刘备占据湖北、湖南的大部分地区,又攻占四川。三者军事实力形成均势,任何一方都不具备统一全国的条件。 意义:三国鼎立实现了区域性的局部统一,生产有所恢复和发展,推动了全国统一。 【拓展】西晋灭亡的原因:①统治集团内部争权夺利。②内迁少数民族受西晋压迫民族矛盾兴锐。③西晋统治集团腐败。 【拓展】西晋能够统一全国的原因。 1.北方经济得到迅速恢复和发展。 2.西晋建立时,蜀国已经灭亡,吴国的统治也日益腐朽,国力衰弱。 3.统一符合历史发展趋势.符合人民愿望。 【概念阐释】八王之乱 西晋皇族内部因争夺政权而引发的动乱。290年,晋武帝司马炎病死,惠帝即位,贾皇后为独揽大权与辅政的外戚杨骏发生矛盾。291年,贾皇后杀死杨骏,统治阶级内部开始了一连串的政治残杀和战争,先后有8个分封为王的皇族参与进来,历时16年之久。306年东海王另立怀帝,八王之乱结束。八王之乱严重破坏了社会生产,使得五胡乘虚而入。 【概念阐释】五胡乱华 传统史书中对西晋末年北方游牧民族进入中原建立政权的概括。西晋八王之乱时,统治者企图利用胡族军事力量打内战,给少数民族首领兴兵立国创造了条件。以匈奴首领刘渊的起兵为开端,继以鲜卑、羯、氐、羌等少数民族,纷纷起兵并建立政权,这就是所谓的“五胡乱华”。在439年北魏统一北方前,5个民族先后建立了 16个政权。在民族矛盾激化的同时,民族融合逐渐成为主流,主要表现为少数民族政权的汉化。 【概念阐释】永嘉南渡 西晋永嘉年间中原官民为避战乱而向江南地区大规模地移民,史称永嘉南渡。 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~