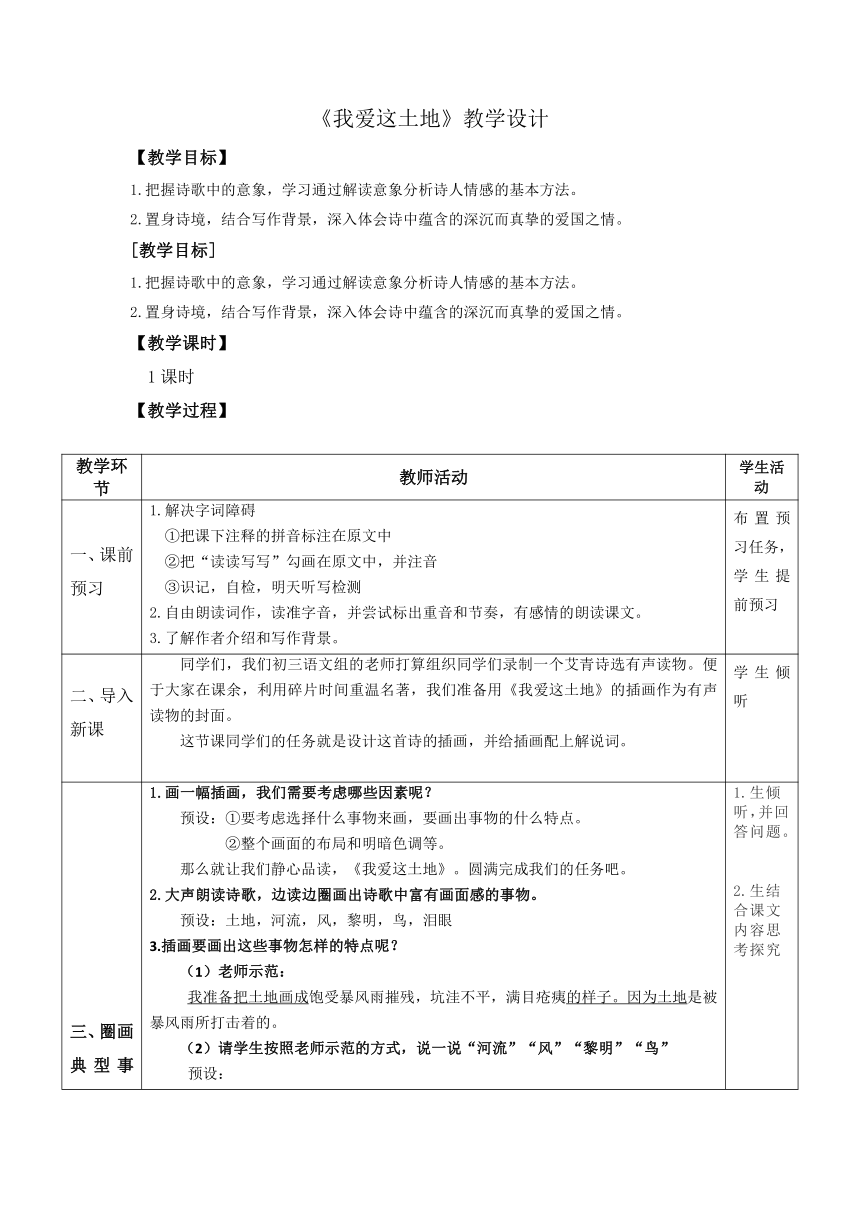

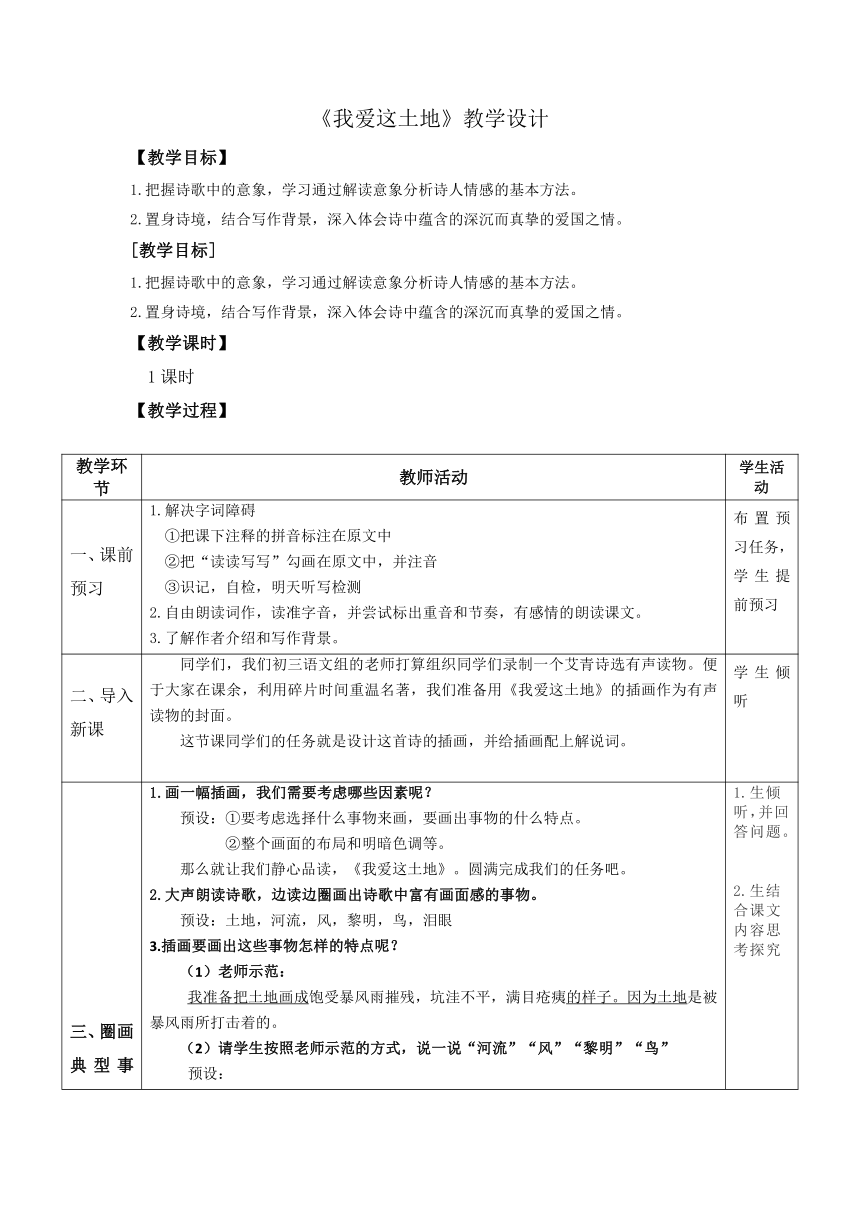

《我爱这土地》教学设计 【教学目标】 1.把握诗歌中的意象,学习通过解读意象分析诗人情感的基本方法。 2.置身诗境,结合写作背景,深入体会诗中蕴含的深沉而真挚的爱国之情。 [教学目标] 1.把握诗歌中的意象,学习通过解读意象分析诗人情感的基本方法。 2.置身诗境,结合写作背景,深入体会诗中蕴含的深沉而真挚的爱国之情。 【教学课时】 1课时 【教学过程】 教学环节 教师活动 学生活动 一、课前预习 1.解决字词障碍 ①把课下注释的拼音标注在原文中 ②把“读读写写”勾画在原文中,并注音 ③识记,自检,明天听写检测 2.自由朗读词作,读准字音,并尝试标出重音和节奏,有感情的朗读课文。 3.了解作者介绍和写作背景。 布置预习任务,学生提前预习 二、导入新课 同学们,我们初三语文组的老师打算组织同学们录制一个艾青诗选有声读物。便于大家在课余,利用碎片时间重温名著,我们准备用《我爱这土地》的插画作为有声读物的封面。 这节课同学们的任务就是设计这首诗的插画,并给插画配上解说词。 学生倾听 三、圈画典型事物,思考事物特点 1.画一幅插画,我们需要考虑哪些因素呢? 预设:①要考虑选择什么事物来画,要画出事物的什么特点。 ②整个画面的布局和明暗色调等。 那么就让我们静心品读,《我爱这土地》。圆满完成我们的任务吧。 2.大声朗读诗歌,边读边圈画出诗歌中富有画面感的事物。 预设:土地,河流,风,黎明,鸟,泪眼 3.插画要画出这些事物怎样的特点呢? (1)老师示范: 我准备把土地画成饱受暴风雨摧残,坑洼不平,满目疮痍的样子。因为土地是被暴风雨所打击着的。 (2)请学生按照老师示范的方式,说一说“河流”“风”“黎明”“鸟” 预设: 我会画出河流,怒水湍急,汹涌奔腾的景象。因为河流是永远汹涌着我们的悲愤的,也就是说河流像长期郁结在我们心中的悲愤一般,胸涌奔流。 风是无止息的,吹刮着的,激怒的,意思是说吹刮着的风象征了人们心中永不停息的对暴风雨恶行的愤怒。所以我要画的应该是狂风怒号之态。而风是无形的,所以我准备借助外物来表现。 而黎明是来自林间,无比温柔的,所以我会把黎明换成柔和的金色,是朝晖温柔和煦的。笼罩着丛林的景色。 我准备把鸟画成一个经受苦难,筋疲力竭,但又不屈地倾尽全力为土地奋勇歌唱的形象。因为它“用嘶哑的喉咙歌唱”,“嘶哑”可以看到它饱受苦难摧残的疲累和仍然奋勇歌唱的竭尽全力。并且,鸟是眼含泪水的,因为鸟为土地的饱受摧残而常含泪水,因为鸟对土地有强烈的热爱,所以常含泪水。 (3)小结:关注修饰语是读懂诗歌意象特点及情感的重要方法之一。 这些事物的特点我们是怎么分析出来的呢?是关注了事物前面的修饰语,也正是这些修饰语把这种事物变成了含有作者主观情感的意象。表现了作者对土地的爱和关切。对暴风雨的仇恨,愤怒和反抗的决心以及对黎明的向往。 (4)诗人为什么要选取这些意象来写呢? ①结合诗歌的写作背景 相信细心的同学已经从诗歌结尾处发现了诗歌的写作时间———1938年11月17日。作品写于1937年卢沟桥事变之后的一年。此时正是日本帝国主义全面侵华战争的开始,也是中华民族进行全面抗战的起点。 ②结合诗歌的创作背景,我们再来看这些意象,他们是不是被作者赋予了一定的象征意义呢? 预设: 土地———正在遭受日寇欺凌的祖国国土。 河流———我们因祖国苦难而汹涌的悲愤之情。 风———人民心中永不停息的对侵略者暴行的愤怒和反抗。 黎明———人民为之奋斗献身的独立自由的曙光。 鸟———诗人自己 5.既然说鸟就是诗人自己,那在插画中,能不能不画鸟,而直接画出一个常含泪水的诗人形象来表情达意呢?请同学们先大声朗读原诗,再读一读修改后的诗歌,看看这样改好不好? (1)呈现修改后的诗句: 我 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~