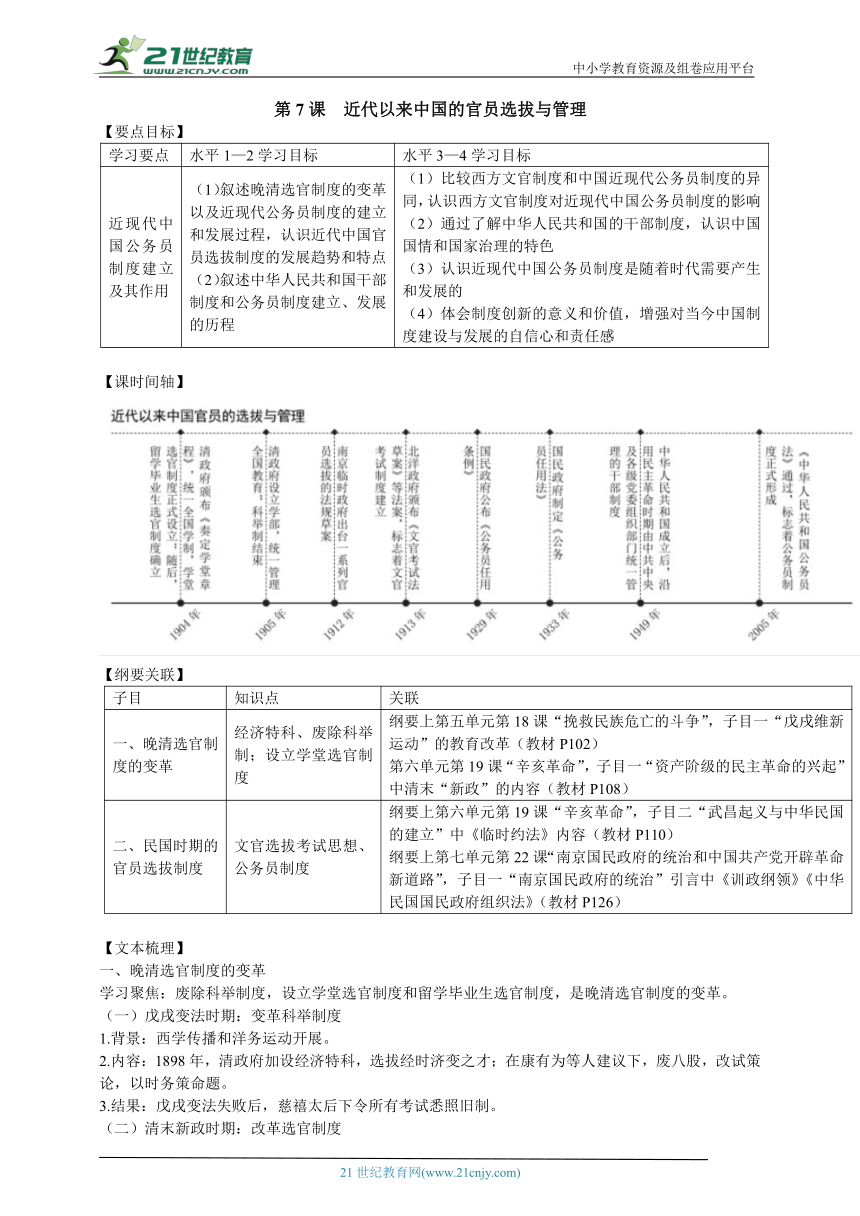

中小学教育资源及组卷应用平台 第7课 近代以来中国的官员选拔与管理 【要点目标】 学习要点 水平1—2学习目标 水平3—4学习目标 近现代中国公务员制度建立及其作用 (1)叙述晚清选官制度的变革以及近现代公务员制度的建立和发展过程,认识近代中国官员选拔制度的发展趋势和特点(2)叙述中华人民共和国干部制度和公务员制度建立、发展的历程 (1)比较西方文官制度和中国近现代公务员制度的异同,认识西方文官制度对近现代中国公务员制度的影响(2)通过了解中华人民共和国的干部制度,认识中国国情和国家治理的特色(3)认识近现代中国公务员制度是随着时代需要产生和发展的(4)体会制度创新的意义和价值,增强对当今中国制度建设与发展的自信心和责任感 【课时间轴】 【纲要关联】 子目 知识点 关联 一、晚清选官制度的变革 经济特科、废除科举制;设立学堂选官制度 纲要上第五单元第18课“挽救民族危亡的斗争”,子目一“戊戌维新运动”的教育改革(教材P102)第六单元第19课“辛亥革命”,子目一“资产阶级的民主革命的兴起”中清末“新政”的内容(教材P108) 二、民国时期的官员选拔制度 文官选拔考试思想、公务员制度 纲要上第六单元第19课“辛亥革命”,子目二“武昌起义与中华民国的建立”中《临时约法》内容(教材P110)纲要上第七单元第22课“南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路”,子目一“南京国民政府的统治”引言中《训政纲领》《中华民国国民政府组织法》(教材P126) 【文本梳理】 一、晚清选官制度的变革 学习聚焦:废除科举制度,设立学堂选官制度和留学毕业生选官制度,是晚清选官制度的变革。 (一)戊戌变法时期:变革科举制度 1.背景:西学传播和洋务运动开展。 2.内容:1898年,清政府加设经济特科,选拔经时济变之才;在康有为等人建议下,废八股,改试策论,以时务策命题。 3.结果:戊戌变法失败后,慈禧太后下令所有考试悉照旧制。 (二)清末新政时期:改革选官制度 内容 废除科举制度 (1)内容:1901年,清政府通令各省书院改为大学堂,各府、州、县学改为中小学堂,多设蒙养学堂;1905年,光绪帝诏准袁世凯、张之洞等人立停科举之奏,决定自1906年起,停止乡试、会试,颁发各种教科书,遍设学堂,将育人、取才合于学校一途(2)结果:在中国历史上延续1000多年的科举制度被废除 改革官制 (1)内容:裁撤冗署冗官;改总理衙门为外务部;设立农工商部、巡警部、学部等(2)影响:瓦解传统六部建制;学部设立,标志着中国选官制度进入一个新阶段 设立学堂选官制度 (1)1904年1月13日,清政府颁布《奏定学堂章程》,即癸卯学制,是近代中国第一个由中央政府颁布且由政府督导实行的全国性法定学制系统,(纲要上P108)统一全国学制,学堂选官制度正式设立(2)内容:考试结果:自高等小学以上,毕业考试结果分最优、优、中、下、最下5等;奖励出身:一般中等以上者都获相应奖励出身,大致分为翰林、进士、举人、贡生、生员5级,依据各级不同情形,分别由官府予以选录,并被授以官职或得以升学 确立留学毕业生选官制度 每年举行一次归国留学生考试,分最优、优、中三等,分别赐予进士、举人出身,再分配相应官职 结果 1905年废除科举制度后,学堂选官、留学毕业生选官一直是清政府官员选拔主要形式 ※教材边角※ (1)1905年,袁世凯等在奏折中说:“科举夙为外人诟病,学堂最为新政大端……且设立学堂者,并非专为储才,乃以开通民智为主”。(摘自P39史料阅读)袁世凯等在奏折中提出什么新政措施?有何意义? 答案:措施:废除科举制,推广学校教育。意义:选拔人才,普及教育,开通民智。 二、民国时期的官员选拔制度 学习聚焦:以考试方式选拔官员,是民国时期官员选拔制度的主体 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~