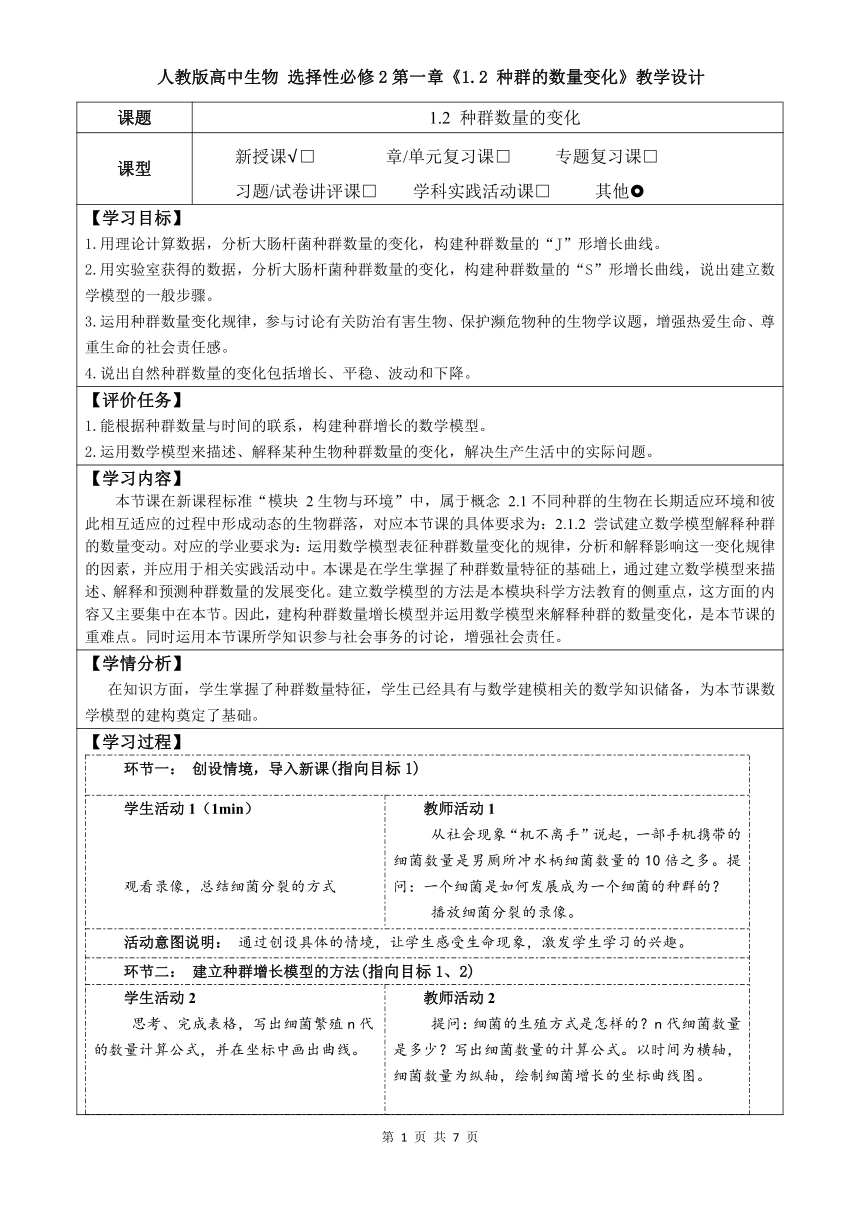

人教版高中生物 选择性必修2第一章《1.2 种群的数量变化》教学设计 课题 1.2 种群数量的变化 课型 新授课√□ 章/单元复习课□ 专题复习课□ 习题/试卷讲评课□ 学科实践活动课□ 其他 【学习目标】 1.用理论计算数据,分析大肠杆菌种群数量的变化,构建种群数量的“J”形增长曲线。 2.用实验室获得的数据,分析大肠杆菌种群数量的变化,构建种群数量的“S”形增长曲线,说出建立数学模型的一般步骤。 3.运用种群数量变化规律,参与讨论有关防治有害生物、保护濒危物种的生物学议题,增强热爱生命、尊重生命的社会责任感。 4.说出自然种群数量的变化包括增长、平稳、波动和下降。 【评价任务】 1.能根据种群数量与时间的联系,构建种群增长的数学模型。 2.运用数学模型来描述、解释某种生物种群数量的变化,解决生产生活中的实际问题。 【学习内容】 本节课在新课程标准“模块 2生物与环境”中,属于概念 2.1不同种群的生物在长期适应环境和彼此相互适应的过程中形成动态的生物群落,对应本节课的具体要求为:2.1.2 尝试建立数学模型解释种群的数量变动。对应的学业要求为:运用数学模型表征种群数量变化的规律,分析和解释影响这一变化规律 的因素,并应用于相关实践活动中。本课是在学生掌握了种群数量特征的基础上,通过建立数学模型来描述、解释和预测种群数量的发展变化。建立数学模型的方法是本模块科学方法教育的侧重点,这方面的内容又主要集中在本节。因此,建构种群数量增长模型并运用数学模型来解释种群的数量变化,是本节课的重难点。同时运用本节课所学知识参与社会事务的讨论,增强社会责任。 【学情分析】 在知识方面,学生掌握了种群数量特征,学生已经具有与数学建模相关的数学知识储备,为本节课数学模型的建构奠定了基础。 【学习过程】 环节一: 创设情境,导入新课(指向目标1)学生活动1(1min) 观看录像,总结细菌分裂的方式教师活动1 从社会现象“机不离手”说起,一部手机携带的细菌数量是男厕所冲水柄细菌数量的10倍之多。提问:一个细菌是如何发展成为一个细菌的种群的? 播放细菌分裂的录像。 活动意图说明: 通过创设具体的情境,让学生感受生命现象,激发学生学习的兴趣。环节二: 建立种群增长模型的方法(指向目标1、2)学生活动2 思考、完成表格,写出细菌繁殖n代的数量计算公式,并在坐标中画出曲线。 大肠杆菌种群数量增长曲线教师活动2 提问:细菌的生殖方式是怎样的?n代细菌数量是多少?写出细菌数量的计算公式。以时间为横轴,细菌数量为纵轴,绘制细菌增长的坐标曲线图。 时间(min)20406080100120140160分裂次数12345678数量(个) 总结建立数学模型的一般步骤:提出问题→作出假设→建立模型→模型的检验与修正。活动意图说明: 通过对不同形式数学模型的转换、能在一定程度上帮助学生认识各种数学模型的优缺点,同时亲身体会数学建模的一般过程,培养科学思维。环节三: 种群增长的“J”型曲线(指向目标1)学生活动3 小组合作:列举在自然界中还有哪些与素材中野兔种群数量增长类似的情况 Nt=No.λt 理想条件:食物和空间条件充裕、气候适宜、没有天敌和其他竞争物种等条件 增长特点:增长速率一直在增加 适用范围:实验室条件;种群进入一个新的适宜环境教师活动3 引导总结,以上讨论的是在实验条件下种群的数量变化,在自然界中种群的数量变化情况如何? 假设:如果种群的起始数量不是1,而是No;如果每经过一个繁殖期,第二年的数量是第一年的λ倍;如果每繁殖一代的时间是确定的,表达式的变量用时间t代替n。繁殖t代后种群数量为Nt,请写出计算种群数量的公式。 总结“J”型曲线的产生条件、增长特点和适用范围活动意图说明:通过具体实例,加深对数学模型的理解。学生通过建立种 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~