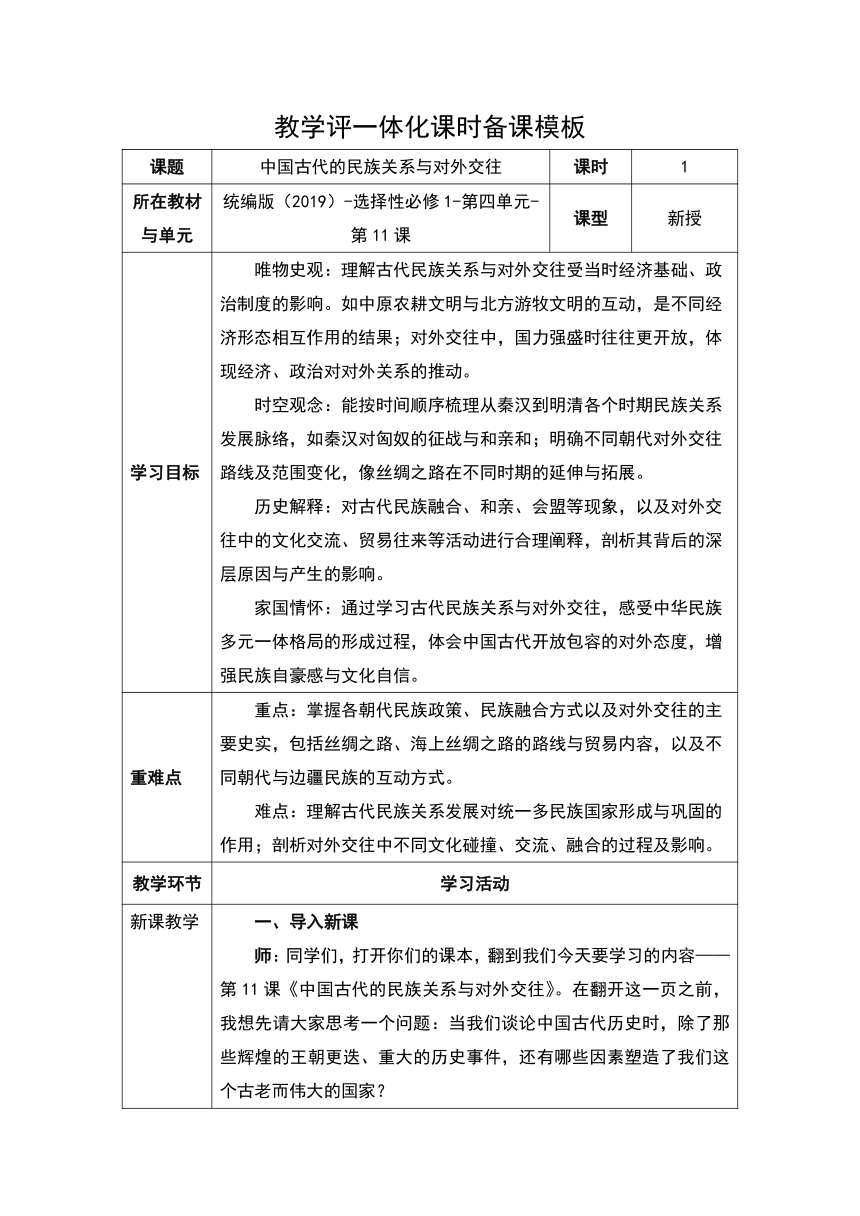

教学评一体化课时备课模板 课题 中国古代的民族关系与对外交往 课时 1 所在教材与单元 统编版(2019)-选择性必修1-第四单元-第11课 课型 新授 学习目标 唯物史观:理解古代民族关系与对外交往受当时经济基础、政治制度的影响。如中原农耕文明与北方游牧文明的互动,是不同经济形态相互作用的结果;对外交往中,国力强盛时往往更开放,体现经济、政治对对外关系的推动。 时空观念:能按时间顺序梳理从秦汉到明清各个时期民族关系发展脉络,如秦汉对匈奴的征战与和亲和;明确不同朝代对外交往路线及范围变化,像丝绸之路在不同时期的延伸与拓展。 历史解释:对古代民族融合、和亲、会盟等现象,以及对外交往中的文化交流、贸易往来等活动进行合理阐释,剖析其背后的深层原因与产生的影响。 家国情怀:通过学习古代民族关系与对外交往,感受中华民族多元一体格局的形成过程,体会中国古代开放包容的对外态度,增强民族自豪感与文化自信。 重难点 重点:掌握各朝代民族政策、民族融合方式以及对外交往的主要史实,包括丝绸之路、海上丝绸之路的路线与贸易内容,以及不同朝代与边疆民族的互动方式。 难点:理解古代民族关系发展对统一多民族国家形成与巩固的作用;剖析对外交往中不同文化碰撞、交流、融合的过程及影响。 教学环节 学习活动 新课教学 一、导入新课 师:同学们,打开你们的课本,翻到我们今天要学习的内容———第11课《中国古代的民族关系与对外交往》。在翻开这一页之前,我想先请大家思考一个问题:当我们谈论中国古代历史时,除了那些辉煌的王朝更迭、重大的历史事件,还有哪些因素塑造了我们这个古老而伟大的国家? 生(纷纷回答):文化、经济、科技…… 师:很好,同学们提到了很多方面。今天,我们要聚焦的是两个同样重要的方面———民族关系和对外交往。这两个方面,就像是中国古代历史的两条主线,贯穿了从先秦到明清的各个时期,深刻影响了中国的发展轨迹。那么,什么是民族关系?什么又是对外交往呢? 生(思考后回答):民族关系就是不同民族之间的关系吧?对外交往就是中国和其他国家之间的关系。 师:没错,同学们的理解很准确。民族关系,简单来说,就是不同民族在政治、经济、文化等方面的相互关系。而对外交往,则是指主权国家之间的交往,包括政治、经济、文化、军事等多个层面。今天,我们就一起来探讨一下中国古代的民族关系和对外交往。 二、民族关系的演进 (一)先秦时期的民族关系初探 师:让我们把时间的指针拨回到先秦时期。那是一个诸侯割据、百家争鸣的时代,也是中华民族逐渐形成和发展的重要时期。在这个时期,中原地区的华夏族与周边的东夷、西戎、南蛮、北狄等民族之间,形成了怎样的民族关系呢? 生(阅读课本后回答):华夏族自认为是文明的中心,对周边民族有一种优越感。 师:很好,这种优越感,其实就是“华夷之辨”观念的萌芽。在先秦时期,中原地区的华夏族由于地理位置优越、农耕经济发达,形成了一种文化上的自豪感。他们称自己为“华夏”,而称周边的民族为“夷狄”。《尔雅》有言:“夏,大也。”这种自称自谓,无疑充满了对本民族文化的赞美和难以言喻的文化优越感。 师:那么,儒家又是如何看待这种华夷关系的呢?我们来看几句话。(展示PPT上的儒家言论) “内诸夏而外夷狄……” “诸夏”是华夏族的自称,这句话的意思是以周的统治范围为内,周边华夏各族为外;又以华夏各族为内,周边其他少数民族为外。这强调的是什么呢? 生:华夷有别。 师:没错,儒家首先承认华夷有别,这体现在地理位置的区分上,更重要的是文明之分。但是,儒家并没有完全排斥夷狄,他们强调文化认同,并相信夷夏可以互化。比如孔子想要搬到九夷地方去居住,有人就说了:“那里非常落后闭 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~