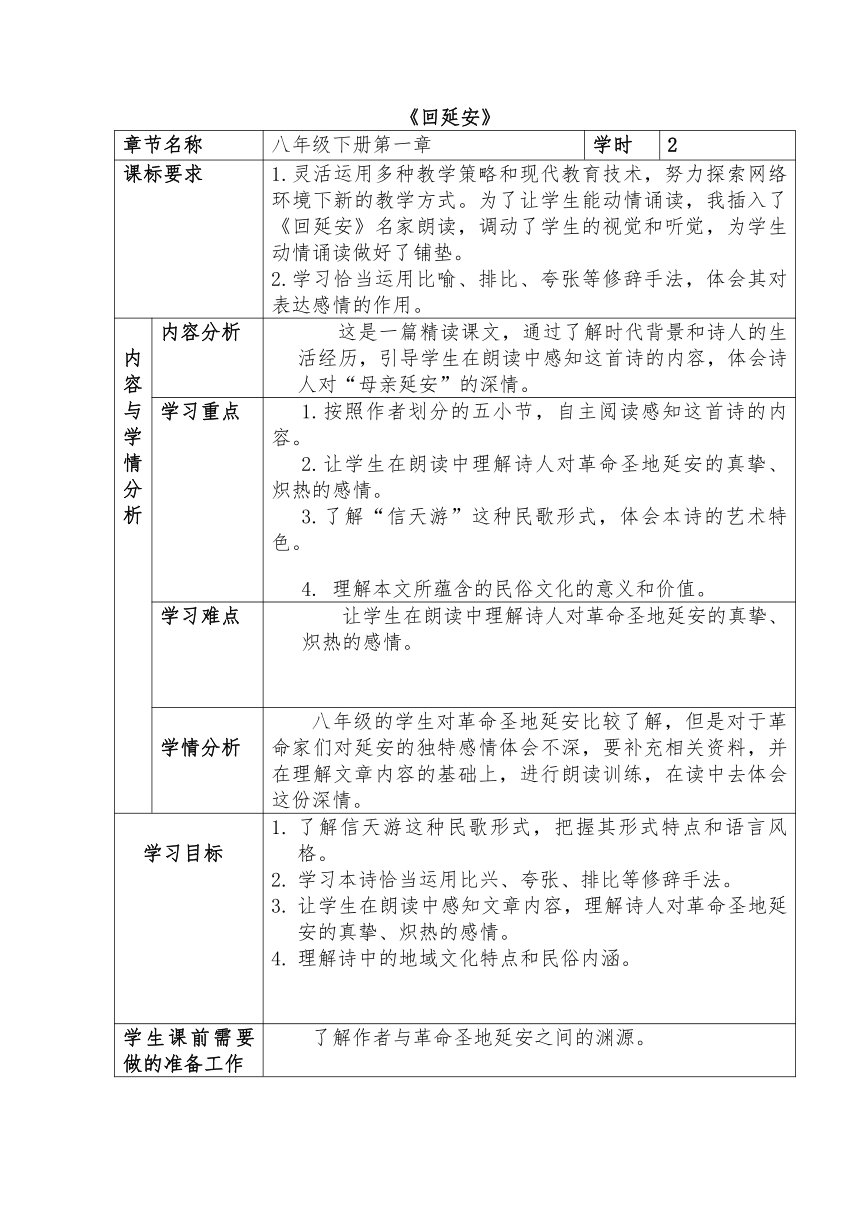

《回延安》 章节名称 八年级下册第一章 学时 2 课标要求 1.灵活运用多种教学策略和现代教育技术,努力探索网络环境下新的教学方式。为了让学生能动情诵读,我插入了《回延安》名家朗读,调动了学生的视觉和听觉,为学生动情诵读做好了铺垫。 2.学习恰当运用比喻、排比、夸张等修辞手法,体会其对表达感情的作用。 内容与学情分析 内容分析 这是一篇精读课文,通过了解时代背景和诗人的生活经历,引导学生在朗读中感知这首诗的内容,体会诗人对“母亲延安”的深情。 学习重点 按照作者划分的五小节,自主阅读感知这首诗的内容。 让学生在朗读中理解诗人对革命圣地延安的真挚、炽热的感情。 了解“信天游”这种民歌形式,体会本诗的艺术特色。 4. 理解本文所蕴含的民俗文化的意义和价值。 学习难点 让学生在朗读中理解诗人对革命圣地延安的真挚、炽热的感情。 学情分析 八年级的学生对革命圣地延安比较了解,但是对于革命家们对延安的独特感情体会不深,要补充相关资料,并在理解文章内容的基础上,进行朗读训练,在读中去体会这份深情。 学习目标 了解信天游这种民歌形式,把握其形式特点和语言风格。 学习本诗恰当运用比兴、夸张、排比等修辞手法。 让学生在朗读中感知文章内容,理解诗人对革命圣地延安的真挚、炽热的感情。 理解诗中的地域文化特点和民俗内涵。 学生课前需要做的准备工作 了解作者与革命圣地延安之间的渊源。 学习策略 在朗读中感受 学习 环节 学习任务设计与教师活动 学生活动设计 设计意图 落实目标 导入 新课 介绍“延安” 1.革命的延安 2.青年抗日救亡奔赴延安 3.大生产运动 批注 为感受作者对延安的深情铺垫。 环节一 把握感情基调,梳理文章内容 全诗分为五小节,下面请同学们大声、自由地跟读课文,体会全诗的感情基调,概括出每一节分别写了什么内容。 1.感情基调:热烈、欢快、亲切、昂扬 2. 回 延安→ 忆 延安→ 话 延安→ 看 延安→ 颂 延安 让学生在朗读中感知文章内容 环节二 1.作者“回延安”看到了哪些景?哪些人? 2.为什么要选取这些景和人来写? 3.现在我们理解了为什么是“回”延安,而不是“去延安”、“到延安”。 1.圈点勾画所见之景,所见之人。 2.学生补充预习材料:贺敬之与延安 3.“回”是全诗的诗眼,说明作者犹如一个远离家乡,久别母亲的孩子,回到家中,回到母亲的怀抱,显得无比亲切,更能表达出作者与延安之间有一段特殊的经历和感情 通过描述作者“回”延安的所见所闻所感,追忆过去延安难忘的岁月,展现延安的风土、人物、革命传统等,表达了作者对母亲延安深厚的感情。 环节三 全文的感情线索 喜悦之情———感激之情———喜悦之情———赞美之情———惜别之情 写景色,景色因为带上了诗人的情感分外美丽;写人物,人物因为带上了诗人的情感格外可亲!写情感,情感因为带上了诗人在这延安圣地的独特经历而愈发热烈!一个“情”字贯穿全文。 环节四 朗读指导———动情之处的重音、停頓 2.朗读建议:第一章:激动、喜悦,速度较快;第二章:深情、眷恋,适当减速;第三章:真挚、亲切,注意节奏的轻快;第四章:热情、赞美,注意用明快的语调;第五章:激越、昂扬,注意加强力量,以歌颂的语调将激情集中、强烈地表达出来,音量要适中。 动情朗读 让学生在朗读中理解诗人对革命圣地延安的真挚、炽热的感情。 环节五 艺术特点 信天游 比兴 运用带有鲜明地方色彩的语言表达情感 排比 夸张 拟人 理解本文所蕴含的民俗文化的意义和价值。 学习本诗恰当运用比兴、夸张、排比等修辞手法 达标 检测 学以致用,迁移仿写 请同学们运用“比兴”手法,创作一首小诗。 等待 花儿等待绽放的娇艳, ____等待____的____, ____等待____的____, ____等待____的____, 谁不在等 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~