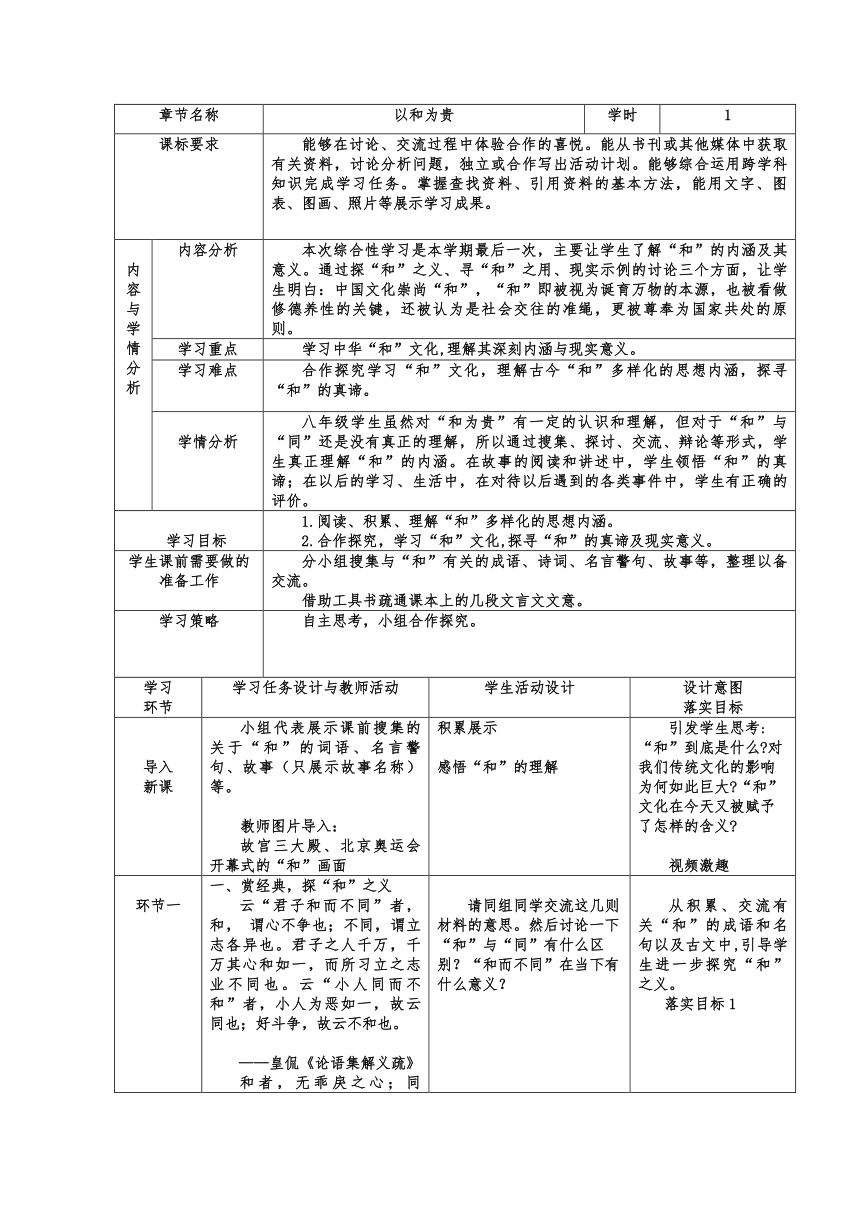

章节名称 以和为贵 学时 1 课标要求 能够在讨论、交流过程中体验合作的喜悦。能从书刊或其他媒体中获取有关资料,讨论分析问题,独立或合作写出活动计划。能够综合运用跨学科知识完成学习任务。掌握查找资料、引用资料的基本方法,能用文字、图表、图画、照片等展示学习成果。 内容与学情分析 内容分析 本次综合性学习是本学期最后一次,主要让学生了解“和”的内涵及其意义。通过探“和”之义、寻“和”之用、现实示例的讨论三个方面,让学生明白:中国文化崇尚“和”,“和”即被视为诞育万物的本源,也被看做修德养性的关键,还被认为是社会交往的准绳,更被尊奉为国家共处的原则。 学习重点 学习中华“和”文化,理解其深刻内涵与现实意义。 学习难点 合作探究学习“和”文化,理解古今“和”多样化的思想内涵,探寻“和”的真谛。 学情分析 八年级学生虽然对“和为贵”有一定的认识和理解,但对于“和”与“同”还是没有真正的理解,所以通过搜集、探讨、交流、辩论等形式,学生真正理解“和”的内涵。在故事的阅读和讲述中,学生领悟“和”的真谛;在以后的学习、生活中,在对待以后遇到的各类事件中,学生有正确的评价。 学习目标 1.阅读、积累、理解“和”多样化的思想内涵。 2.合作探究,学习“和”文化,探寻“和”的真谛及现实意义。 学生课前需要做的准备工作 分小组搜集与“和”有关的成语、诗词、名言警句、故事等,整理以备交流。 借助工具书疏通课本上的几段文言文文意。 学习策略 自主思考,小组合作探究。 学习 环节 学习任务设计与教师活动 学生活动设计 设计意图 落实目标 导入 新课 小组代表展示课前搜集的关于“和”的词语、名言警句、故事(只展示故事名称)等。 教师图片导入: 故宫三大殿、北京奥运会开幕式的“和”画面 积累展示 感悟“和”的理解 引发学生思考:“和”到底是什么 对我们传统文化的影响为何如此巨大 “和”文化在今天又被赋予了怎样的含义 视频激趣 环节一 一、赏经典,探“和”之义 云“君子和而不同”者,和, 谓心不争也;不同,谓立志各异也。君子之人千万,千万其心和如一,而所习立之志业不同也。云“小人同而不和”者,小人为恶如一,故云同也;好斗争,故云不和也。 ———皇侃《论语集解义疏》 和者,无乖戾之心;同者,有阿比之意。 ———朱熹《四书章句集注》 和因义起,同由利生。义者,宜也,各适其宜,未有方体,故不同。然不同因乎义,而非执己之见。无伤于和。利者。人之所同欲也。民务于是,则有争心,故同而不和。此君子、小人之异也。 ———刘宝楠《论语正义》 1.“和”与“同”的不同 首先,“和”是因为道义一致而产生的,是君子的做人准则。“同”是因为利益一致而产生的,是小人的做事方法。 其次,“和”是内心平和不争,“和”者,没有攀比、挑剔、刻薄之心。“同”是小人“为恶一致”,“同”者,有阿谀奉承、与别人攀比之意。 2.探究“和而不同”在当下的意义。 “和而不同”就是能包容、尊重一切不同观点的博大胸怀,在讨论中能各抒己见,私下里能互相尊重与理解,道义一致、内心平和;不随波逐流、人云亦云。在经济全球化的今天,“和而不同”仍然是社会发展的准则和目标,是世界经济多元文化发展的必由之路;是组建家庭和睦、构建社会和谐、建立和平世界所必需的。它成为中华民族传统文化的核心命题之一。 3.探讨“和”之内涵 克明俊德。以亲九族。九族既睦。平章百姓。百姓昭明,协和万邦。 ———《尚书·尧典》 喜怒哀乐之未发谓之中。发而皆中节谓之和。中也者,天下之大本也。和也者。天下之达道也。致中和。天地位焉。万物育焉。 ———《礼记·中庸》 请同组同学交流这几则材料的意思。然后讨论一下“和”与“同”有什么区别?“和而不同”在当下 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~