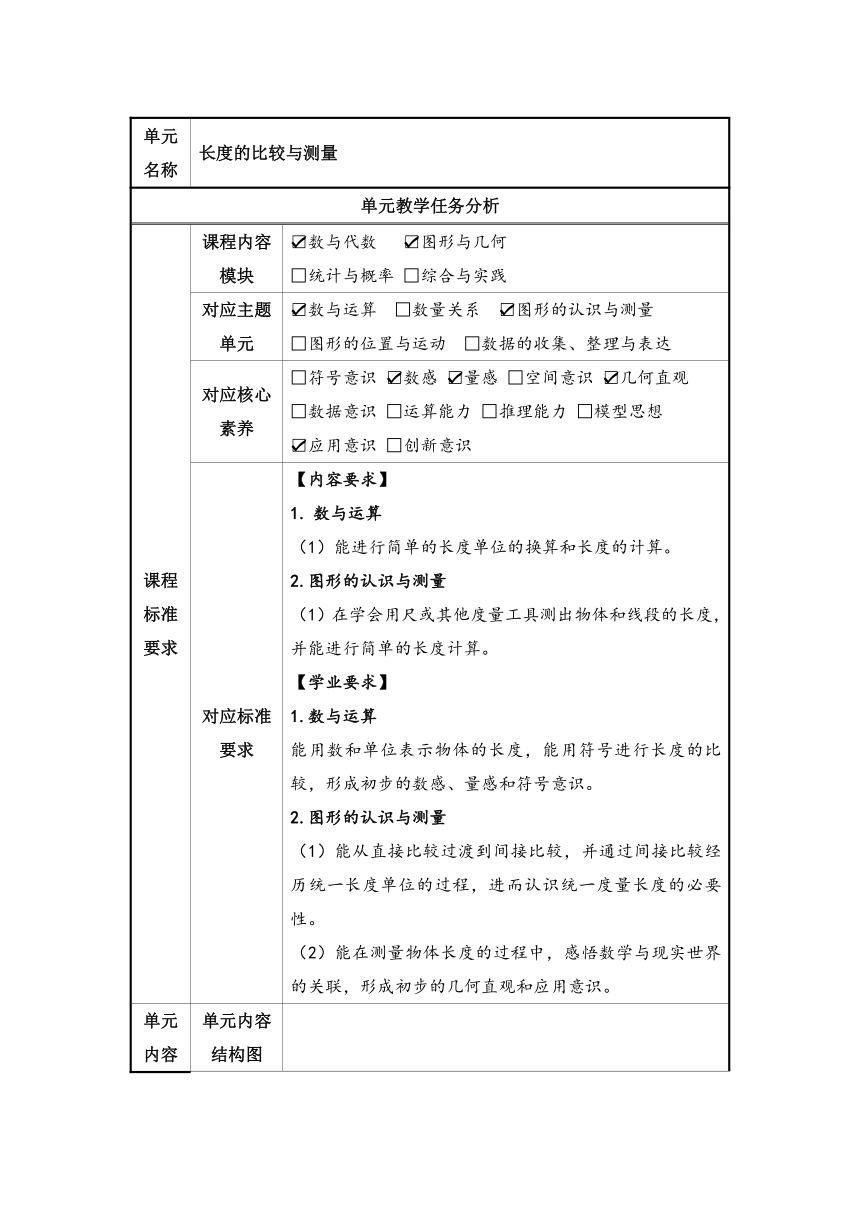

单元名称 长度的比较与测量 单元教学任务分析 课程 标准要求 课程内容模块 数与代数 图形与几何 □统计与概率 □综合与实践 对应主题单元 数与运算 □数量关系 图形的认识与测量 □图形的位置与运动 □数据的收集、整理与表达 对应核心素养 □符号意识 数感 量感 □空间意识 几何直观 □数据意识 □运算能力 □推理能力 □模型思想 应用意识 □创新意识 对应标准要求 【内容要求】 数与运算 (1)能进行简单的长度单位的换算和长度的计算。 2.图形的认识与测量 (1)在学会用尺或其他度量工具测出物体和线段的长度,并能进行简单的长度计算。 【学业要求】 1.数与运算 能用数和单位表示物体的长度,能用符号进行长度的比较,形成初步的数感、量感和符号意识。 2.图形的认识与测量 (1)能从直接比较过渡到间接比较,并通过间接比较经历统一长度单位的过程,进而认识统一度量长度的必要性。 (2)能在测量物体长度的过程中,感悟数学与现实世界的关联,形成初步的几何直观和应用意识。 单元内容分析 单元内容结构图 单元学习内容分析 本单元是上教社一年级第二学期第五单元的内容,分为“长度的比较”“长度的测量”“线段”3个版块,共5课时。 教材从学生已经在日常生活中积累的大量关于比较物体的长短的感性经验出发,并通过学生所熟悉的事物(跳绳、学习用品等等),让学生进行长度的比较和度量,通过学生自己的操作活动,发现对于同一物体,所用的量具不同,则测出的结果也不一致,由此引起认知冲突,从而使学生体会到统一度量单位的重要意义,知道长度单位的作用,从而认识长度单位米和厘米,认识米尺和厘米尺,并能对物体的长度进行测量(整厘米数)。 “长度的比较”从学生所熟悉的事物(绳子、铅笔、纸张等)出发,让学生通过眼睛观察、“一端对齐”、折一折等方法进行长度的直接比较。学生有初步的生活经验,对能直观比较的物体的长短有初步的了解。长短比较明显的物体,学生可以通过眼睛观察,直接比较出长短。对于长短较接近的物体比较,学生能想到“一端对齐”的方法,但是在操作中,可能存在不规范,表达不清楚的现象。另外,学生生活中接触间接比较较少,在一上的学习中,也没有涉及长度的知识,所以大部分学生也许会存在困难。 “长度的测量”通过测量一枚回形针的长度引入,让学生亲身体验用数格子的方法进行测量,在操作过程之后通过对“同一物体,怎么量出的结果不一样”的讨论,亲身经历统一度量单位的过程,体会统一度量单位的必要性;在此基础上,认识“尺”,并在这一过程中认识长度单位,建立1厘米的长度观念。通过前面《长度比较》的学习,学生已经掌握了长度比较的一般方法,部分学生知道要用尺来度量,但是对于为什么要用尺并不明确,对1厘米表象是非常模糊甚至不知道的。究其原因,就是长度单位的抽象性,对于一年级学生要真正建立长度单位的表象并不是件容易的事。 “线段”是基于会比较、测量长度的基础上,在量一量、画一画、找一找生活中的线段等活动中,从形象的实物中抽象出线段,建立形象的感知,在量线段、画线段的学习中,巩固线段的概念,为进一步认识图形的认识与测量做好铺垫。学生已经有了比较和测量小棒等物体的长度的学习经验,知道了在测量时要把测量的物体拉直,从零刻度开始测量。也能辨别直的线和弯的线,能够在一些生活中的物体上找到一些直直的线。通过小棒抽象出线段应该不是很困难,难点是在实物上找到线段并进行测量。 学生学情分析 认知基础分析 一年级学生在生活中对物体的长短、高矮有直观感受,能通过视觉初步判断物体间长度的差异,比如知道铅笔比橡皮长。但这种判断多基于直观表象,尚未形成精确的长度概念 ,也不了解长度单位。他们具备一定的动手操作能力,能进行 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~