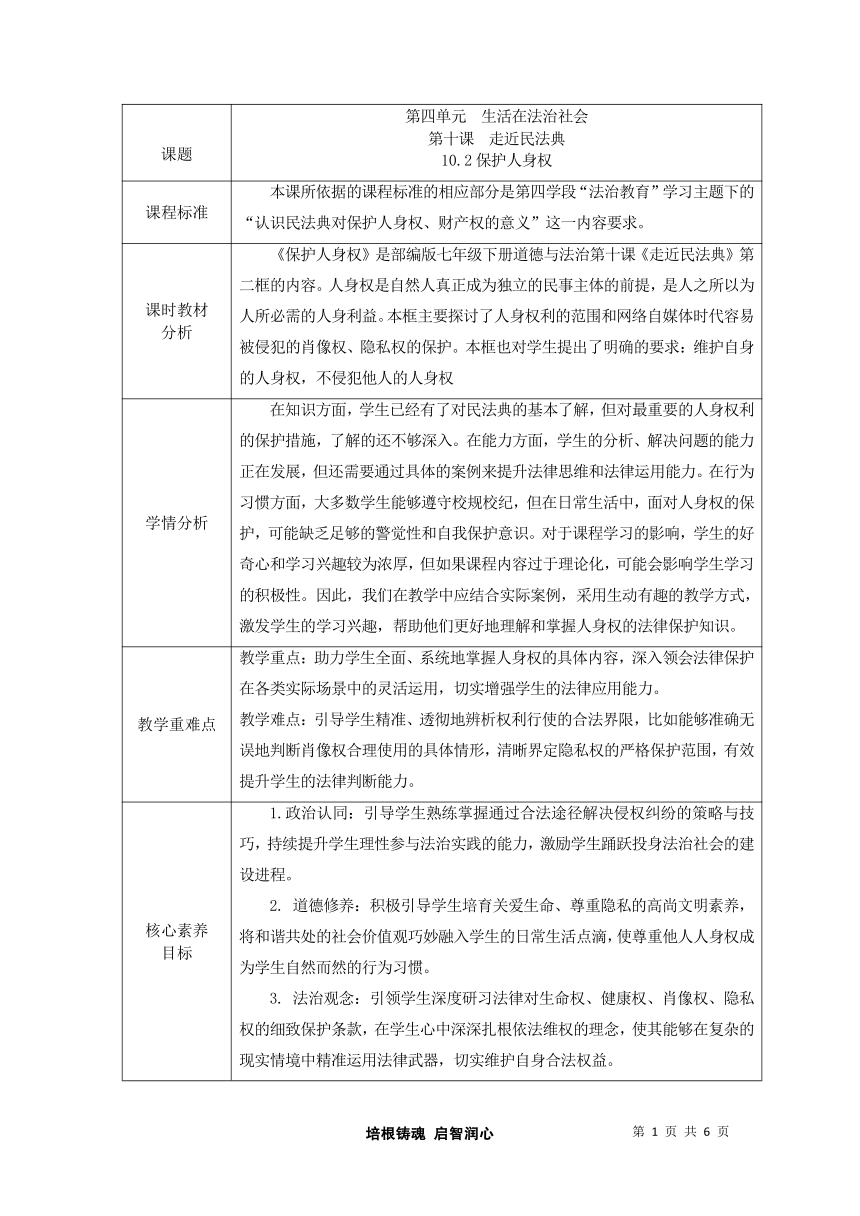

课题 第四单元 生活在法治社会 第十课 走近民法典 10.2保护人身权 课程标准 本课所依据的课程标准的相应部分是第四学段“法治教育”学习主题下的“认识民法典对保护人身权、财产权的意义”这一内容要求。 课时教材 分析 《保护人身权》是部编版七年级下册道德与法治第十课《走近民法典》第二框的内容。人身权是自然人真正成为独立的民事主体的前提,是人之所以为人所必需的人身利益。本框主要探讨了人身权利的范围和网络自媒体时代容易被侵犯的肖像权、隐私权的保护。本框也对学生提出了明确的要求:维护自身的人身权,不侵犯他人的人身权 学情分析 在知识方面,学生已经有了对民法典的基本了解,但对最重要的人身权利的保护措施,了解的还不够深入。在能力方面,学生的分析、解决问题的能力正在发展,但还需要通过具体的案例来提升法律思维和法律运用能力。在行为习惯方面,大多数学生能够遵守校规校纪,但在日常生活中,面对人身权的保护,可能缺乏足够的警觉性和自我保护意识。对于课程学习的影响,学生的好奇心和学习兴趣较为浓厚,但如果课程内容过于理论化,可能会影响学生学习的积极性。因此,我们在教学中应结合实际案例,采用生动有趣的教学方式,激发学生的学习兴趣,帮助他们更好地理解和掌握人身权的法律保护知识。 教学重难点 教学重点:助力学生全面、系统地掌握人身权的具体内容,深入领会法律保护在各类实际场景中的灵活运用,切实增强学生的法律应用能力。 教学难点:引导学生精准、透彻地辨析权利行使的合法界限,比如能够准确无误地判断肖像权合理使用的具体情形,清晰界定隐私权的严格保护范围,有效提升学生的法律判断能力。 核心素养 目标 1.政治认同:引导学生熟练掌握通过合法途径解决侵权纠纷的策略与技巧,持续提升学生理性参与法治实践的能力,激励学生踊跃投身法治社会的建设进程。 2. 道德修养:积极引导学生培育关爱生命、尊重隐私的高尚文明素养,将和谐共处的社会价值观巧妙融入学生的日常生活点滴,使尊重他人人身权成为学生自然而然的行为习惯。 3. 法治观念:引领学生深度研习法律对生命权、健康权、肖像权、隐私权的细致保护条款,在学生心中深深扎根依法维权的理念,使其能够在复杂的现实情境中精准运用法律武器,切实维护自身合法权益。 4. 健全人格:助力学生全方位、深层次理解公民人身权的丰富内涵与清晰明确的法律边界,持续强化学生对权利保护和义务履行的双重认知,培育出具有强烈法治观念和社会责任感的合格公民。 5. 责任意识:全力推动学生自觉树立尊重他人人身权的道德责任感,让审慎对待他人权利成为学生日常行为的准则,时刻警惕并杜绝因疏忽或故意而对他人合法权利造成侵害的行为。 设计思路 总议题 起底“开盒挂人”———网络暴力背后的人身保卫战议题线情境线任务线知识线议题一:法律如何诠释人身权的“守护价值”? 议学情境一:向“开盒挂人”说不! 任务一:结合情境材料,谈谈为何要严厉惩治“开盒挂人”的行为? 1、保护人身权的重要性和做法。议题二:法律如何斩断“开盒挂人”侵权之链? 议学情境二:我的安全如何保障? 议学情境三:照片岂能随意“挂”? 议学情境四:50元,一个普通人的隐私被“开盒”。 任务二:1、这些“开盒”行为侵害了受害者的什么权利? 2、这项权利对我们有何重要性?我们该如何维护这项权利? 任务三:你如何评价擅自公开、使用或丑化他人肖像的行为? 任务四:上述情境中的行为侵犯了公民的什么权利?我们应该如何维护这项权利? 法律保护生命权和健康权。 法律保护肖像权 法律保护隐私权 教学过程 教师活动 学生活动 导入新课 简要介绍最近新型网暴———�开盒挂人”的事件,解释何为“开盒挂人”设问:“开盒挂人”侵犯了公民的哪 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~