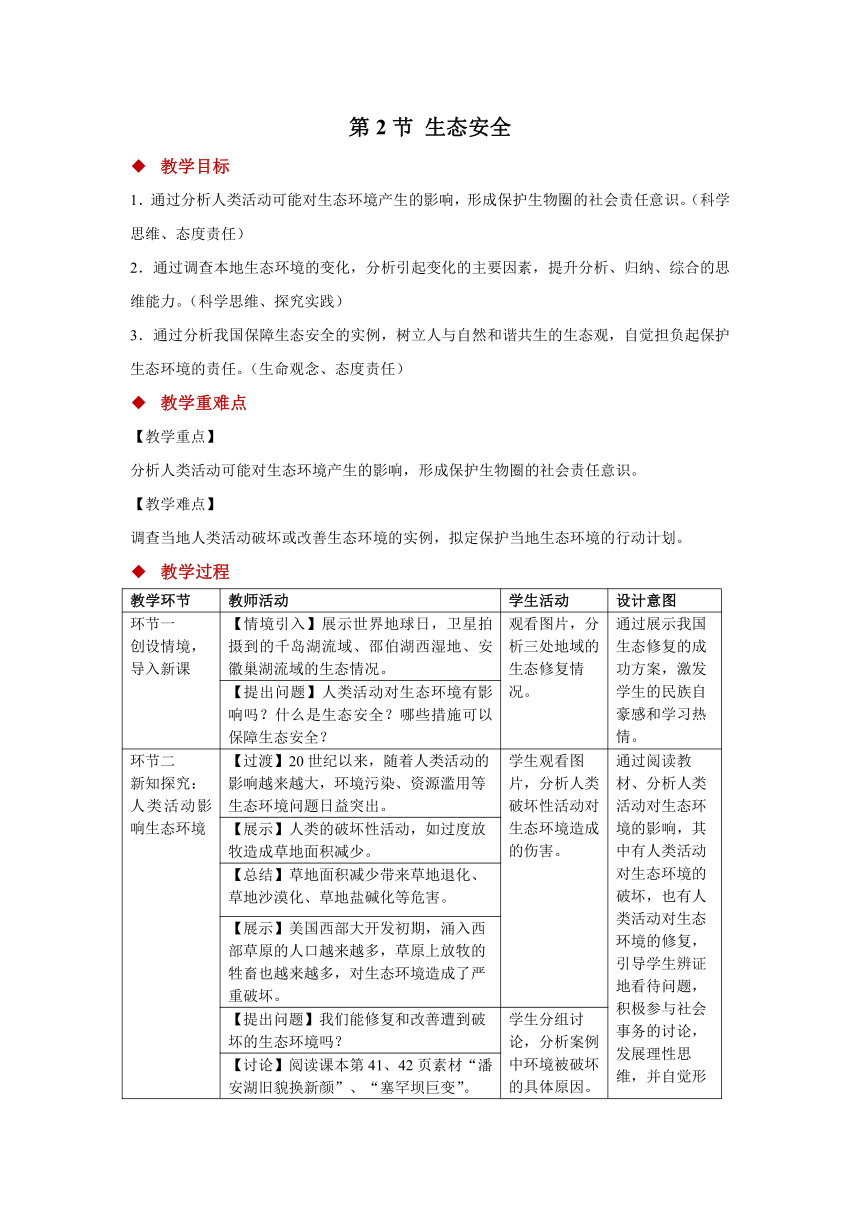

第2节 生态安全 教学目标 1.通过分析人类活动可能对生态环境产生的影响,形成保护生物圈的社会责任意识。(科学思维、态度责任) 2.通过调查本地生态环境的变化,分析引起变化的主要因素,提升分析、归纳、综合的思维能力。(科学思维、探究实践) 3.通过分析我国保障生态安全的实例,树立人与自然和谐共生的生态观,自觉担负起保护生态环境的责任。(生命观念、态度责任) 教学重难点 【教学重点】 分析人类活动可能对生态环境产生的影响,形成保护生物圈的社会责任意识。 【教学难点】 调查当地人类活动破坏或改善生态环境的实例,拟定保护当地生态环境的行动计划。 教学过程 教学环节 教师活动 学生活动 设计意图 环节一 创设情境,导入新课 【情境引入】展示世界地球日,卫星拍摄到的千岛湖流域、邵伯湖西湿地、安徽巢湖流域的生态情况。 观看图片,分析三处地域的生态修复情况。 通过展示我国生态修复的成功方案,激发学生的民族自豪感和学习热情。 【提出问题】人类活动对生态环境有影响吗?什么是生态安全?哪些措施可以保障生态安全? 环节二 新知探究: 人类活动影响生态环境 【过渡】20世纪以来,随着人类活动的影响越来越大,环境污染、资源滥用等生态环境问题日益突出。 学生观看图片,分析人类破坏性活动对生态环境造成的伤害。 通过阅读教材、分析人类活动对生态环境的影响,其中有人类活动对生态环境的破坏,也有人类活动对生态环境的修复,引导学生辨证地看待问题,积极参与社会事务的讨论,发展理性思维,并自觉形成保护生物圈的社会责任意识。 【展示】人类的破坏性活动,如过度放牧造成草地面积减少。 【总结】草地面积减少带来草地退化、草地沙漠化、草地盐碱化等危害。 【展示】美国西部大开发初期,涌入西部草原的人口越来越多,草原上放牧的牲畜也越来越多,对生态环境造成了严重破坏。 【提出问题】我们能修复和改善遭到破坏的生态环境吗? 学生分组讨论,分析案例中环境被破坏的具体原因。并结合自身实际,谈一谈生态环境得以修复的原因。 【讨论】阅读课本第41、42页素材“潘安湖旧貌换新颜”、“塞罕坝巨变”。 【问题1】分小组研读素材,分析上述两个案例中环境被破坏的具体原因。 【问题2】联系自己身边环境被破坏和修复的实例,讨论生态环境得以修复的原因。 【总结】通过多种措施可以修复和改善遭到破坏的生态环境。 环节三 新知探究: 我国重视保障生态安全 【展示】国家安全体系图。 通过大量实例、课本资料建构生态安全的概念。 小组展示课前调查结果,全班讨论拟定保护当地生态环境的行动计划,并尝试付诸实践。 本环节的学习提升了保护生态环境的高度,即建构生态安全的概念。生态安全是国家安全体系的重要组成部分。通过分析我国在生态环境保护与生态文明建设取得的历史性成就,有助于学生认同山水林田湖草沙是一个生命共同体,形成热爱自然、敬畏自然的情感,树立人与自然和谐共生的生态观,确立生态文明观念。 【提出问题】什么是生态安全? 【总结】生态安全是指一个国家生存和发展所需的生态环境处于不受或少受破坏与威胁的状态,即生物与环境、生物与生物、人类与地球生态系统之间都保持着正常的功能与结构。 【提出问题】如何判断我国的生态环境是安全的? 【阅读】我国在生态环境保护与生态文明建设取得的历史性成就。 ①长江禁渔使长江流域生物资源得到有效保护。 ②三北防护林构筑起绿色生态屏障。 ③退耕还林还草扭转了生态恶化的趋势。 【展示】我国坚持绿水青山就是金山银山的理念,坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理。 【总结】牢固树立正确生态价值观,共同担负保护生态环境的责任。 【调查】当地生态环境的变化。 1.分小组通过查阅报刊和走访环保部门等,收集 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~