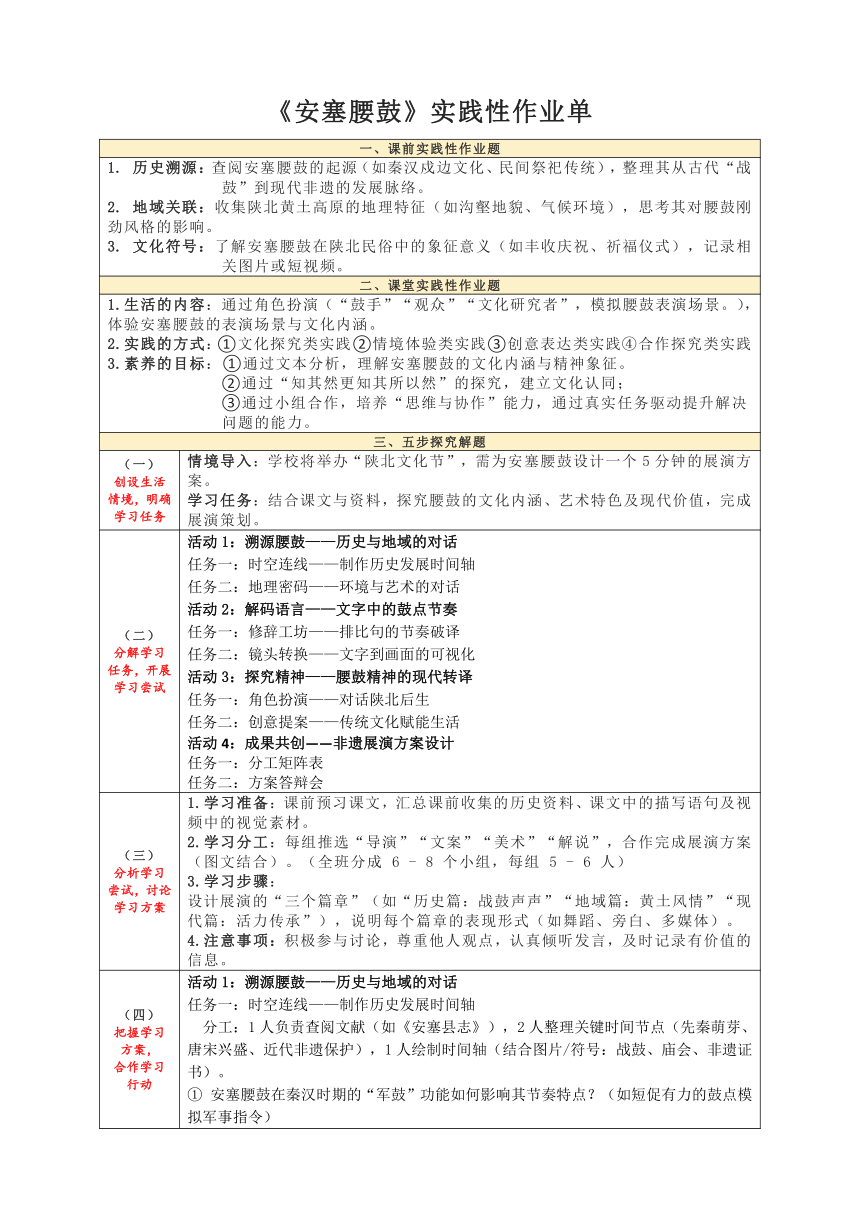

《安塞腰鼓》实践性作业单 一、课前实践性作业题 1. 历史溯源:查阅安塞腰鼓的起源(如秦汉戍边文化、民间祭祀传统),整理其从古代“战鼓”到现代非遗的发展脉络。 2. 地域关联:收集陕北黄土高原的地理特征(如沟壑地貌、气候环境),思考其对腰鼓刚劲风格的影响。 3. 文化符号:了解安塞腰鼓在陕北民俗中的象征意义(如丰收庆祝、祈福仪式),记录相关图片或短视频。 二、课堂实践性作业题 1.生活的内容:通过角色扮演(“鼓手”“观众”“文化研究者”,模拟腰鼓表演场景。),体验安塞腰鼓的表演场景与文化内涵。 2.实践的方式:①文化探究类实践②情境体验类实践③创意表达类实践④合作探究类实践 3.素养的目标:①通过文本分析,理解安塞腰鼓的文化内涵与精神象征。 ②通过“知其然更知其所以然”的探究,建立文化认同; ③通过小组合作,培养“思维与协作”能力,通过真实任务驱动提升解决问题的能力。 三、五步探究解题 (一) 创设生活情境,明确学习任务 情境导入:学校将举办“陕北文化节”,需为安塞腰鼓设计一个5分钟的展演方案。 学习任务:结合课文与资料,探究腰鼓的文化内涵、艺术特色及现代价值,完成展演策划。 (二) 分解学习任务,开展学习尝试 活动1:溯源腰鼓———历史与地域的对话 任务一:时空连线———制作历史发展时间轴 任务二:地理密码———环境与艺术的对话 活动2:解码语�———文字中的鼓点节奏 任务一:修辞工坊———排比句的节奏破译 任务二:镜头转换———文字到画面的可视化 活动3:探究精神———腰鼓精神的现代转译 任务一:角色扮�———对话陕北后生 任务二:创意提案———传统文化赋能生活 活动4:成果共创———非遗展演方案设计 任务一:分工矩阵表 任务二:方案答辩会 (三) 分析学习尝试,讨论学习方案 1.学习准备:课前预习课文,汇总课前收集的历史资料、课文中的描写语句及视频中的视觉素材。 2.学习分工:每组推选“导演”“文案”“美术”“解说”,合作完成展演方案(图文结合)。(全班分成 6 - 8 个小组,每组 5 - 6 人) 3.学习步骤: 设计展演的“三个篇章”(如“历史篇:战鼓声声”“地域篇:黄土风情”“现代篇:活力传承”),说明每个篇章的表现形式(如舞蹈、旁白、多媒体)。 4.注意事项:积极参与讨论,尊重他人观点,认真倾听发言,及时记录有价值的信息。 (四) 把握学习方案, 合作学习行动 活动1:溯源腰鼓———历史与地域的对话 任务一:时空连线———制作历史发展时间轴 分工:1人负责查阅文献(如《安塞县志》),2人整理关键时间节点(先秦萌芽、唐宋兴盛、近代非遗保护),1人绘制时间轴(结合图片/符号:战鼓、庙会、非遗证书)。 ① 安塞腰鼓在秦汉时期的“军鼓”功能如何影响其节奏特点?(如短促有力的鼓点模拟军事指令) ② 黄土高原的“窑洞民居”“农耕生活”如何体现在腰鼓表演的队形(如圆形围鼓象征团结)? 任务二:地理密码———环境与艺术的对话 材活动2:解码语�———文字中的鼓点节奏 任务一:修辞工坊———排比句的节奏破译 料:陕北地形图、气候资料(干旱少雨、沟壑纵横)。 讨论: ① 为何腰鼓表演者多选择“头巾、腰带”等服饰?(地理环境:防风沙、便于舞动) ② 结合“黄土高原土层深厚、地表崎岖”,分析腰鼓动作“腾跃、捶打”如何成为自然环境的身体表达。 活动2:解码语�———文字中的鼓点节奏 任务一:修辞工坊———排比句的节奏破译 小组竞赛:找出文中3组排比句(如“使人想起……使人想起……使人想起……”),用不同颜色标注“意象词”(如“落日照大旗”“千里的雷声”)和“情感词”(“壮阔”“豪放”“火烈”)。 实践:用打击乐器(或拍手)配合排比句朗读,感受“一咏三叹”的韵律感,录制30 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~