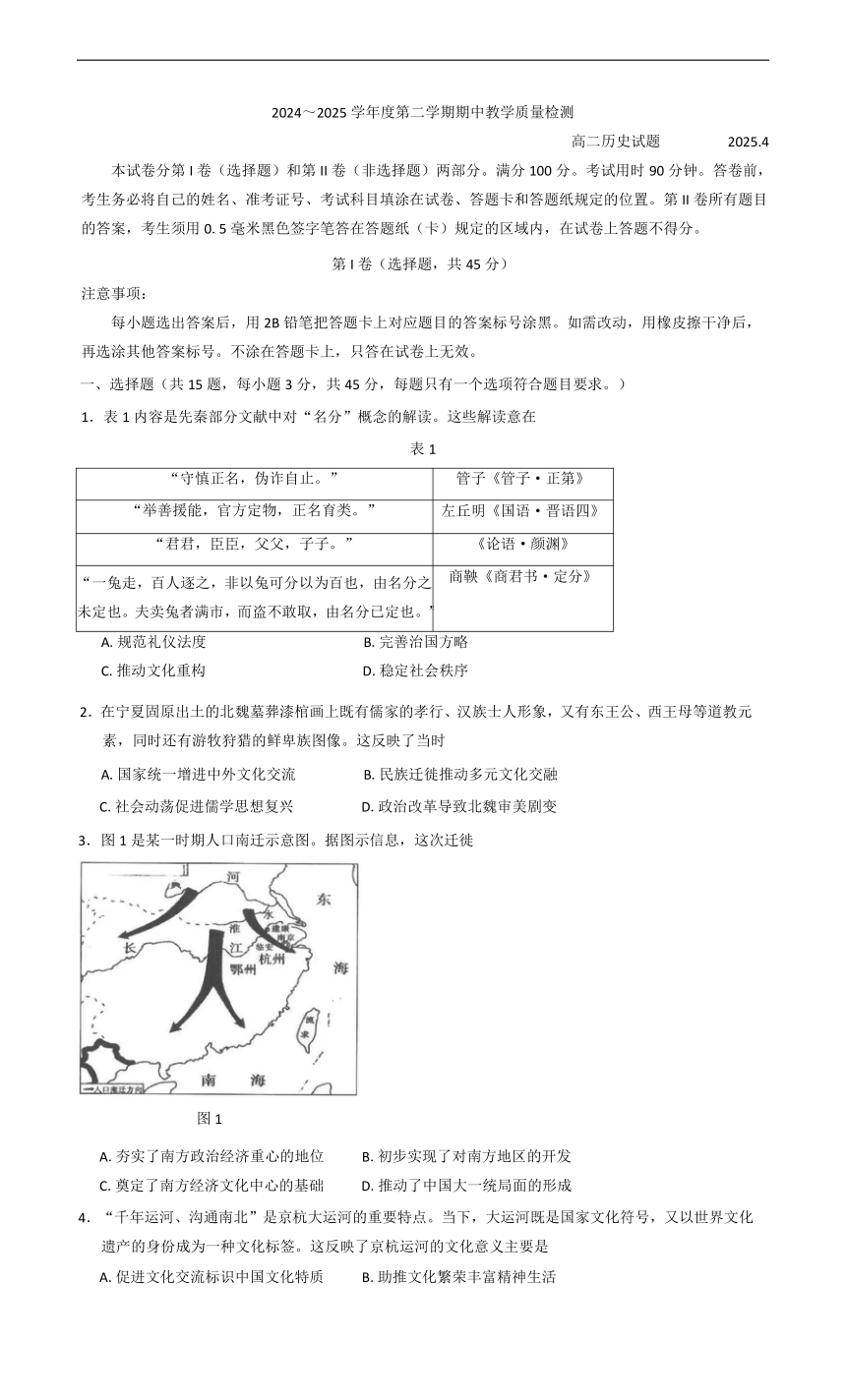

2024~2025学年度第二学期期中教学质量检测 高二历史试题 2025.4 本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分。满分100分。考试用时90分钟。答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目填涂在试卷、答题卡和答题纸规定的位置。第II卷所有题目的答案,考生须用0.5毫米黑色签字笔答在答题纸(卡)规定的区域内,在试卷上答题不得分。 第I卷(选择题,共45分) 注意事项: 每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不涂在答题卡上,只答在试卷上无效。 一、选择题(共15题,每小题3分,共45分,每题只有一个选项符合题目要求。) 1.表1内容是先秦部分文献中对“名分”概念的解读。这些解读意在 表1 “守慎正名,伪诈自止。” 管子《管子·正第》 “举善援能,官方定物,正名育类。” 左丘明《国语·晋语四》 “君君,臣臣,父父,子子。” 《论语·颜渊》 “一兔走,百人逐之,非以兔可分以为百也,由名分之未定也。夫卖兔者满市,而盗不敢取,由名分已定也。” 商鞅《商君书·定分》 A.规范礼仪法度 B.完善治国方略 C.推动文化重构 D.稳定社会秩序 2.在宁夏固原出土的北魏墓葬漆棺画上既有儒家的孝行、汉族士人形象,又有东王公、西王母等道教元素,同时还有游牧狩猎的鲜卑族图像。这反映了当时 A.国家统一增进中外文化交流 B.民族迁徙推动多元文化交融 C.社会动荡促进儒学思想复兴 D.政治改革导致北魏审美剧变 3.图1是某一时期人口南迁示意图。据图示信息,这次迁徙 图1 A.夯实了南方政治经济重心的地位 B.初步实现了对南方地区的开发 C.奠定了南方经济文化中心的基础 D.推动了中国大一统局面的形成 4.“千年运河、沟通南北”是京杭大运河的重要特点。当下,大运河既是国家文化符号,又以世界文化遗产的身份成为一种文化标签。这反映了京杭运河的文化意义主要是 A.促进文化交流标识中国文化特质 B.助推文化繁荣丰富精神生活 C.沟通中国南北推动运河两岸发展 D.展示水利技术领先世界潮流 5.表2为中国部分士大夫在治学中的一些观点。 表2 人物 观点 出处 徐光启(1562年-1633年) 《几何原本》者,度数之宗,所以穷方圆平直之情,尽规矩准绳之用也。 《徐光启集》 方以智(1611年-1671年) “拘者守所见,不在目前,则戛戛乎不信。······愚不寓言,请以实征。” 钱王刚著《方以智传》 李之藻(1565年-1630年) (利玛窦《山海舆地全图》)“其南北则征之极星,其东西则算之日月冲食种种,皆千古未发之秘”。 《李之藻集》 上述观点 A.突破了经世致用范畴 B.论证了西学中源学说 C.开启了中外文化融合 D.映射了时代文化氛围 6.图2是晚清著名画报--《点石斋画报》刊载的“上海社会之现象妇女亦乘脚踏车之敏捷”。该作品体现了 图2 A.妇女政治地位的明显提升 B.西方文化影响国人生活 C.新旧杂陈的社会风貌显著 D.新式交通工具普遍接受 7.近代前期,“求进步的中国人”坚信“要救国,只有学外国”,知识精英们“以科学的名义”对中医进行批判。但是20世纪20年代中后期以来,他们反而更加关注中医与中国民族、身体、思想、文化系统的紧密关联。推动中这一变化的原因是 A.一战后对西方文明的质疑 B.中医学自身突破性的发展 C.西方医学技术水平的局限 D.知识精英封闭自大的心态 8.据统计,全国初级学校的在校生由1913年的279万人增加到1919年的484万余人,增加了73.5%;中等教育由1915年69770万人增加到了132432人,增加了将近90%;公私立大学也有所增加。这一现象 A.是民族主义运动的结果 B.为思想解放运动提供基础 C.扩大了东西方文化交流 D.推动了马克思主义的传播 9.歌谣兼具联结历史事实与文化记忆的双重旨趣。延安时期,中国 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~