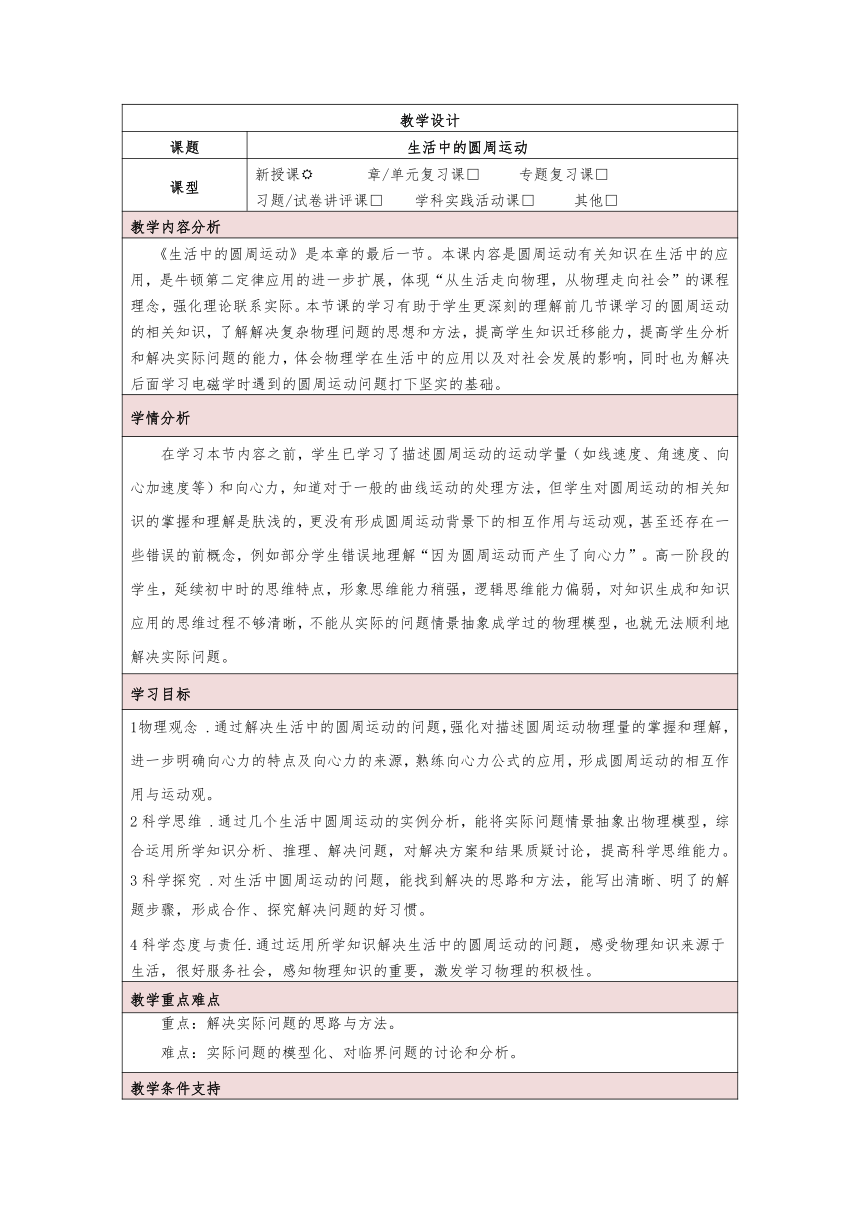

教学设计 课题 生活中的圆周运动 课型 新授课 章/单元复习课□ 专题复习课□ 习题/试卷讲评课□ 学科实践活动课□ 其他□ 教学内容分析 《生活中的圆周运动》是本章的最后一节。本课内容是圆周运动有关知识在生活中的应用,是牛顿第二定律应用的进一步扩展,体现“从生活走向物理,从物理走向社会”的课程理念,强化理论联系实际。本节课的学习有助于学生更深刻的理解前几节课学习的圆周运动的相关知识,了解解决复杂物理问题的思想和方法,提高学生知识迁移能力,提高学生分析和解决实际问题的能力,体会物理学在生活中的应用以及对社会发展的影响,同时也为解决后面学习电磁学时遇到的圆周运动问题打下坚实的基础。 学情分析 在学习本节内容之前,学生已学习了描述圆周运动的运动学量(如线速度、角速度、向心加速度等)和向心力,知道对于一般的曲线运动的处理方法,但学生对圆周运动的相关知识的掌握和理解是肤浅的,更没有形成圆周运动背景下的相互作用与运动观,甚至还存在一些错误的前概念,例如部分学生错误地理解“因为圆周运动而产生了向心力”。高一阶段的学生,延续初中时的思维特点,形象思维能力稍强,逻辑思维能力偏弱,对知识生成和知识应用的思维过程不够清晰,不能从实际的问题情景抽象成学过的物理模型,也就无法顺利地解决实际问题。 学习目标 1物理观念 .通过解决生活中的圆周运动的问题,强化对描述圆周运动物理量的掌握和理解,进一步明确向心力的特点及向心力的来源,熟练向心力公式的应用,形成圆周运动的相互作用与运动观。2科学思维 .通过几个生活中圆周运动的实例分析,能将实际问题情景抽象出物理模型,综合运用所学知识分析、推理、解决问题,对解决方案和结果质疑讨论,提高科学思维能力。3科学探究 .对生活中圆周运动的问题,能找到解决的思路和方法,能写出清晰、明了的解题步骤,形成合作、探究解决问题的好习惯。4科学态度与责任.通过运用所学知识解决生活中的圆周运动的问题,感受物理知识来源于生活,很好服务社会,感知物理知识的重要,激发学习物理的积极性。 教学重点难点 重点:解决实际问题的思路与方法。难点:实际问题的模型化、对临界问题的讨论和分析。 教学条件支持 制作铁轨模型、多媒体素材、课件。 教学活动设计 过程学习内容与教师活动(引领性问题)学生任务或学习活动设计设计意图或评价目标环节一内容1.用多媒体向学生展示火车转弯,并提出问题:列车出轨、翻车的事故容易出现在什么地方?原因是什么?学生任务1.观看、思考教师所提的问题。通过真实情境导入新课,引起学生对火车探究的欲望。也为贯穿接下来的内容做准备。内容2. 1.通过动画引导学生分析物体做圆周运动向心力的供需,从供需两个方面去理解向心力公式。.解决圆周运动的基本思路是什么?学生任务2.1.复习向心力公式。[来源2.明确本节课解决圆周运动的基本思路。通过学生对已有知识的理解加深,建构本节课学习新知识的良好的认知结构。环节二内容3. 2.火车水平轨道转弯。教师用多媒体图片、自制模型展示火车车轮和铁轨的基本形状,并提出下列问题:(1)圆周运动平面是哪个?圆心在哪里?(2)由谁提供向心力。 2.火车倾斜弯道转弯提问:请设计一个方案让火车沿轨道安全通过弯道。提问:如果内外轨挤压最小,所需要的向心力由哪些力来提供?(学生对火车进行受力分析)提问:这时的拐弯速度多大?若火车的速度大于或小于这个值时,会怎么样呢?当火车提速后,如何对旧的火车弯道进行改造?教师通过ppt图片展示生活中的很多弯道设计都是利用这一原理。学生任务3.火车是在水平面内做圆周运动,所需向心力是什么力提供? 2.学生自主探究分析(设计方案) 画出火车在弯道上的重力与支持力的合力方向。 在教师 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~