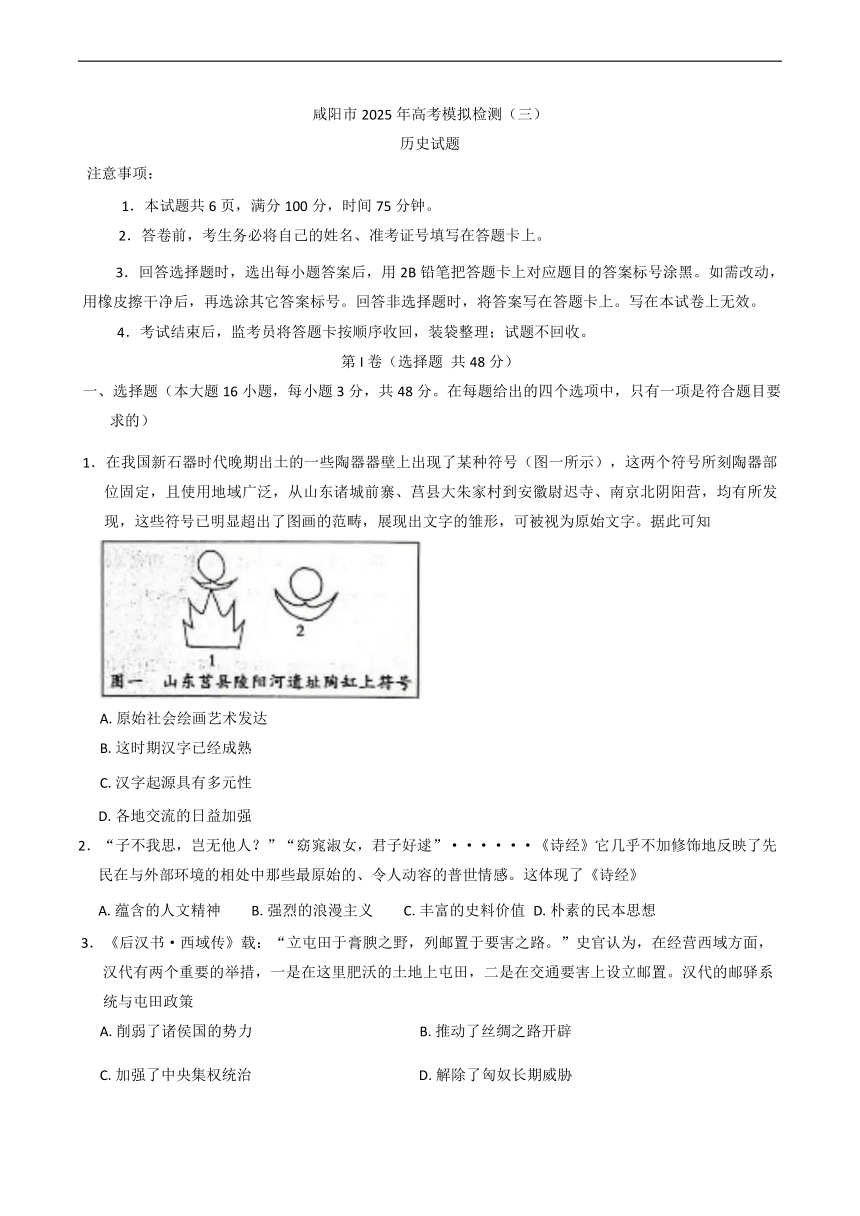

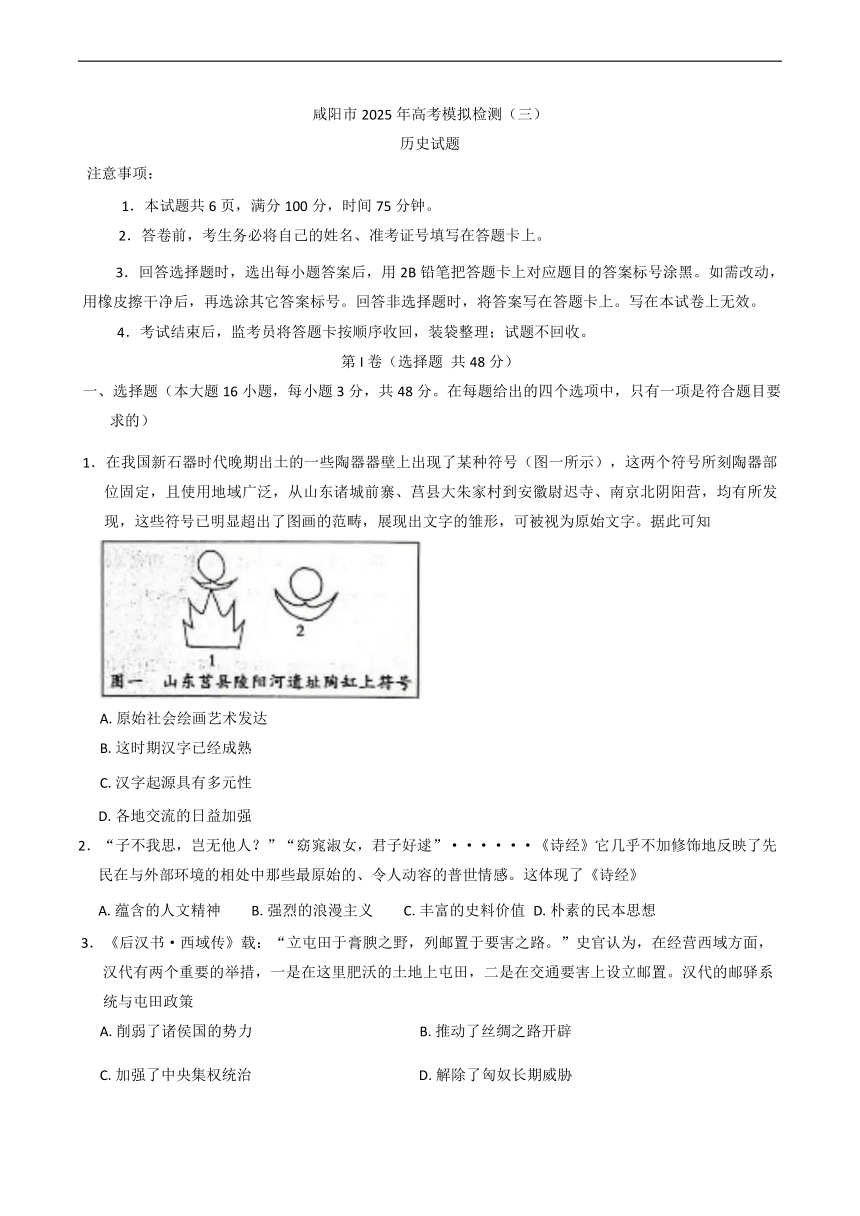

咸阳市2025年高考模拟检测(三) 历史试题 注意事项: 1.本试题共6页,满分100分,时间75分钟。 2.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 3.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 4.考试结束后,监考员将答题卡按顺序收回,装袋整理;试题不回收。 第I卷(选择题 共48分) 一、选择题(本大题16小题,每小题3分,共48分。在每题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的) 1.在我国新石器时代晚期出土的一些陶器器壁上出现了某种符号(图一所示),这两个符号所刻陶器部位固定,且使用地域广泛,从山东诸城前寨、莒县大朱家村到安徽尉迟寺、南京北阴阳营,均有所发现,这些符号已明显超出了图画的范畴,展现出文字的雏形,可被视为原始文字。据此可知 A.原始社会绘画艺术发达 B.这时期汉字已经成熟 C.汉字起源具有多元性 D.各地交流的日益加强 2.“子不我思,岂无他人?”“窈窕淑女,君子好逑”······《诗经》它几乎不加修饰地反映了先民在与外部环境的相处中那些最原始的、令人动容的普世情感。这体现了《诗经》 A.蕴含的人文精神 B.强烈的浪漫主义 C.丰富的史料价值 D.朴素的民本思想 3.《后汉书·西域传》载:“立屯田于膏腴之野,列邮置于要害之路。”史官认为,在经营西域方面,汉代有两个重要的举措,一是在这里肥沃的土地上屯田,二是在交通要害上设立邮置。汉代的邮驿系统与屯田政策 A.削弱了诸侯国的势力 B.推动了丝绸之路开辟 C.加强了中央集权统治 D.解除了匈奴长期威胁 4.《唐律疏议》采用“律疏并行”的体例,每篇由律文(法律条文)与疏议(官方注释)两部分构成。其中律文规定罪名与刑罚,疏议则通过解释法律术语,阐明立法意图、补充适用细则,形成法律条文与法理阐释的统一体。这体现了唐代法律 A.法律条文简洁 B.刑罚适度适中 C.内容全面完备 D.立法技术完善 5.“自封建变为郡县,有天下者······或不逮元······若元,则起朔漠,并西域,平西夏,灭女真,臣高丽,定南诏,遂下江南,而天下为一。盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。”这体现了元代 A.对边疆因俗而治、管理比较松散 B.边疆管理与内地一体化程度提高 C.协调了中央集权与地方分权矛盾 D.大大削弱了对边疆地区控制力度 6.“画恤”是清朝的社会救济制度,包含“养民”之政十;即赐复、免科、除役、恤孤贫·····“聚民”之方十二:即救灾、赈饥、平粜、贷粟······。道光年间,清朝官员在武昌设立恤孤局,对孤儿因材施教,聪颖者读书识字,平庸者教之纺花、织布、结网等手艺。这表明当时 A.社会救济范围扩大 B.宗族内部救助兴起 C.官府成为救济主体 D.救济理念发生变化 7.洋务教育虽积累办学经验却存在“各学堂自成体系、互不衔接”等问题;由张之洞等人制定的“癸卯学制”成为首个全国性法定学制系统,明确普通教育、师范教育、实业教育三大体系。这一历程反映了 A.传统科举教育体制的彻底崩溃 B.晚清教育的渐进性与制度突破 C.地方督抚主导近代学制的实施 D.实业教育成为新式教育的核心 8.自辛亥革命到1913年底,中国新兴的公开党会就有682个,一人或几人就挂起招牌,“发表宣言,招收党徒”,却“无理想政策可言”。即便是以“革命”自居的革命党人,也将“三民主义、五权宪法,悉置之脑后”。这说明当时中国 A.民众参政热情不断高涨 B.民主共和观念深人人心 C.寻找新的出路势在必行 D.政党政治形式不断完善 9.1938年毛泽东在中共六届六中全会上正式提出“马克思主义中 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~