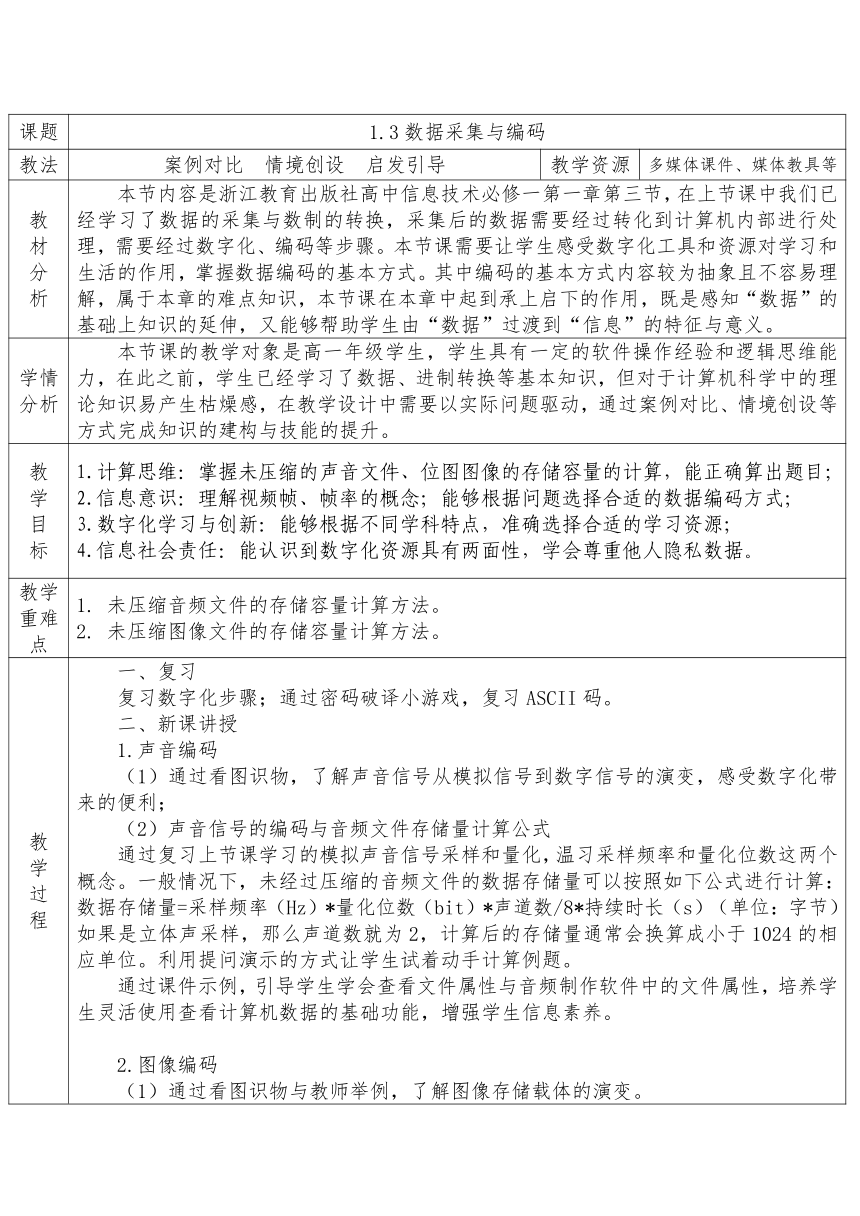

课题 1.3数据采集与编码 教法 案例对比 情境创设 启发引导 教学资源 多媒体课件、媒体教具等 教材分析 本节内容是浙江教育-出卷网-高中信息技术必修一第一章第三节,在上节课中我们已经学习了数据的采集与数制的转换,采集后的数据需要经过转化到计算机内部进行处理,需要经过数字化、编码等步骤。本节课需要让学生感受数字化工具和资源对学习和生活的作用,掌握数据编码的基本方式。其中编码的基本方式内容较为抽象且不容易理解,属于本章的难点知识,本节课在本章中起到承上启下的作用,既是感知“数据”的基础上知识的延伸,又能够帮助学生由“数据”过渡到“信息”的特征与意义。 学情分析 本节课的教学对象是高一年级学生,学生具有一定的软件操作经验和逻辑思维能力,在此之前,学生已经学习了数据、进制转换等基本知识,但对于计算机科学中的理论知识易产生枯燥感,在教学设计中需要以实际问题驱动,通过案例对比、情境创设等方式完成知识的建构与技能的提升。 教学目标 1.计算思维:掌握未压缩的声音文件、位图图像的存储容量的计算,能正确算出题目;2.信息意识:理解视频帧、帧率的概念;能够根据问题选择合适的数据编码方式;3.数字化学习与创新:能够根据不同学科特点,准确选择合适的学习资源;4.信息社会责任:能认识到数字化资源具有两面性,学会尊重他人隐私数据。 教学重难点 1. 未压缩音频文件的存储容量计算方法。2. 未压缩图像文件的存储容量计算方法。 教学过程 一、复习复习数字化步骤;通过密码破译小游戏,复习ASCII码。二、新课讲授1.声音编码(1)通过看图识物,了解声音信号从模拟信号到数字信号的演变,感受数字化带来的便利;(2)声音信号的编码与音频文件存储量计算公式 通过复习上节课学习的模拟声音信号采样和量化,温习采样频率和量化位数这两个概念。一般情况下,未经过压缩的音频文件的数据存储量可以按照如下公式进行计算:数据存储量=采样频率(Hz)*量化位数(bit)*声道数/8*持续时长(s)(单位:字节)如果是立体声采样,那么声道数就为2,计算后的存储量通常会换算成小于1024的相应单位。利用提问演示的方式让学生试着动手计算例题。 通过课件示例,引导学生学会查看文件属性与音频制作软件中的文件属性,培养学生灵活使用查看计算机数据的基础功能,增强学生信息素养。 2.图像编码(1)通过看图识物与教师举例,了解图像存储载体的演变。(2)图像的采样 通过观察三张不同像素的图像,理解新概念:图像的基本单位像素,结合生活中常见的“图像分辨率”,理解图像的采样就是采集该图像由多少像素点构成。 (3)图像的量化通过对数字图像的分类进行讲解,让学生了解位图图像与矢量图形,并理解图像的最小单位是像素。 教师将生活中常见的颜色模式以表格的形式呈现在课件中,并结合生活案例,指出黑白图像与256级灰度图像的区别,通过课件中的对比图展示,让学生感受颜色深度越大,显示的图像色彩越丰富,画面越自然、逼真。从而加深理解,加强课内知识点于生活中的联系。通过比色卡展示,对RGB/8模式讲解,让学生了解RGB/8颜色模式。图像的量化是用若干位二进制数表示采样得到的每个像素点的颜色。首先确定颜色的取值范围,然后将近似的颜色划分成同一种颜色,每种颜色用一个二进制数来表示。记录每个像素点的颜色所需的二进制数的位数,称为颜色深度,也就是图像的量化位数。对于一幅图像来说,颜色深度决定了该图像中的像素可以使用的最多颜色数量。 (4)图像的编码与文件存储量的计算 未压缩图像存储容量=总像素x颜色位深度/8(单位:字节),以课件图片为例进行演示计算。未经压缩的位图图像会被保存为BMP文件格式。3.视频编码(1)通过看图识物,了解视频存储载体的演变; ( ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~