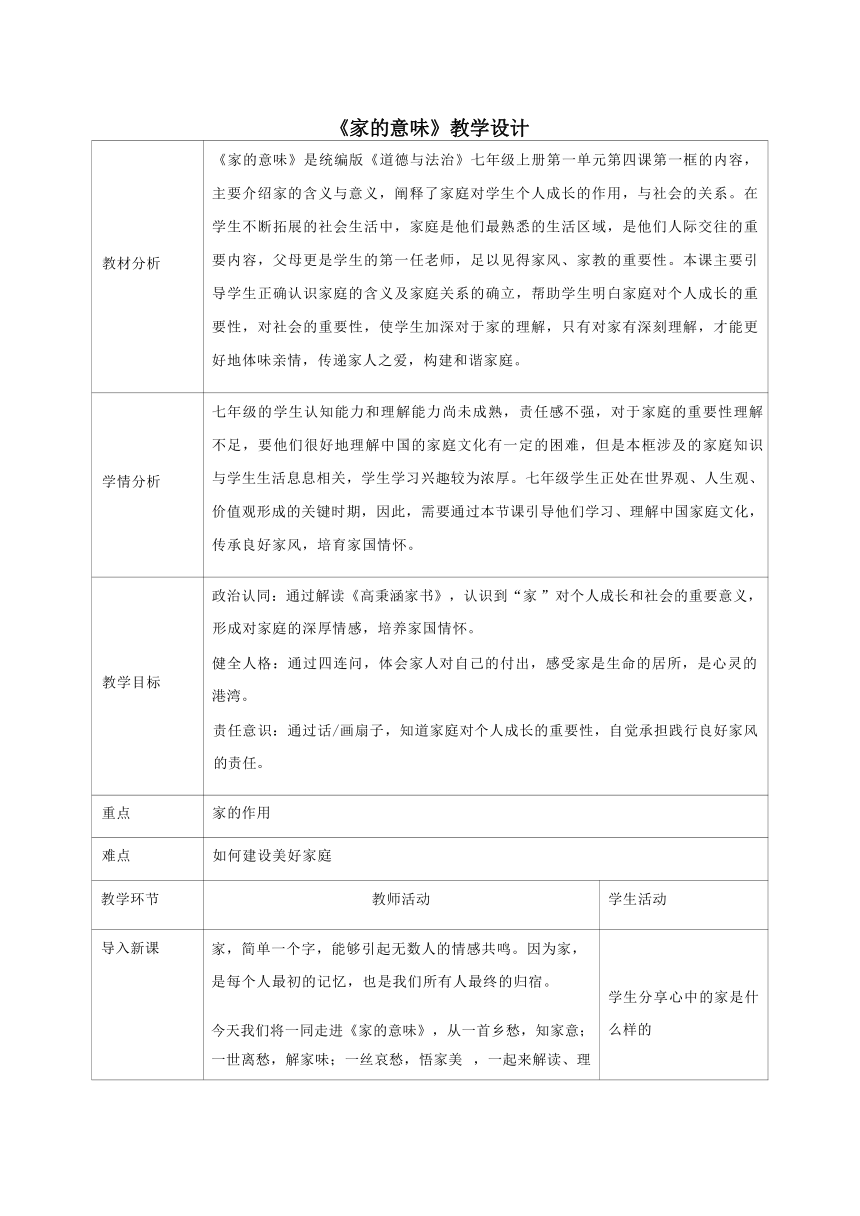

《家的意味》教学设计 教材分析 《家的意味》是统编版《道德与法治》七年级上册第一单元第四课第一框的内容, 主要介绍家的含义与意义,阐释了家庭对学生个人成长的作用,与社会的关系。在 学生不断拓展的社会生活中,家庭是他们最熟悉的生活区域,是他们人际交往的重 要内容,父母更是学生的第一任老师,足以见得家风、家教的重要性。本课主要引 导学生正确认识家庭的含义及家庭关系的确立,帮助学生明白家庭对个人成长的重 要性,对社会的重要性,使学生加深对于家的理解,只有对家有深刻理解,才能更 好地体味亲情,传递家人之爱,构建和谐家庭。 学情分析 七年级的学生认知能力和理解能力尚未成熟,责任感不强,对于家庭的重要性理解 不足,要他们很好地理解中国的家庭文化有一定的困难,但是本框涉及的家庭知识 与学生生活息息相关,学生学习兴趣较为浓厚。七年级学生正处在世界观、人生观、 价值观形成的关键时期,因此,需要通过本节课引导他们学习、理解中国家庭文化, 传承良好家风,培育家国情怀。 教学目标 政治认同:通过解读《高秉涵家书》,认识到“家 ”对个人成长和社会的重要意义, 形成对家庭的深厚情感,培养家国情怀。 健全人格:通过四连问,体会家人对自己的付出,感受家是生命的居所,是心灵的 港湾。 责任意识:通过话/画扇子,知道家庭对个人成长的重要性,自觉承担践行良好家风 的责任。 重点 家的作用 难点 如何建设美好家庭 教学环节 教师活动 学生活动 导入新课 家,简单一个字,能够引起无数人的情感共鸣。因为家, 是每个人最初的记忆,也是我们所有人最终的归宿。 今天我们将一同走进《家的意味》,从一首乡愁,知家意; 一世离愁,解家味;一丝哀愁,悟家美 ,一起来解读、理 学生分享心中的家是什 么样的 解、感悟这个简单而又难懂的字。 讲授新课 第一幕 一首乡愁 ,知家意 视频《乡愁》 过渡:在台湾还有许多“余光中 ”,也在日 日夜夜的乡愁。 视频《高秉涵》 展示材料高秉涵生平经历,引导学生结合人物生平,一起 理一理高秉涵的家庭关系,谈谈对“家”的理解? 小结:家是婚姻关系、血缘关系、收养关系、重组关系结 合成的亲属生活组织。 过渡:老师觉得,家是温暖的港湾,容纳漂泊的灵魂;家 是永远的牵挂,珍藏幸福的存根。一首乡愁,愁出了一封 封家书,一封封家书,寄托了高秉涵的一世的离愁。 第二幕 ,一世离愁 ,解家味 展示《高秉涵家书》 展示高秉涵素材包、父母之爱素材包 小结: 家是生命的居所(板书)、是心灵的港湾(板书)。 家是我们的第一所学校,是我们修身之所(板书)。 家是代代传承、血脉相连的生活共同体(板书)。 过渡:寄出去的家书,终于在第二年的 5 月 12 日收到了回 信,但他却不敢打开。这封家书,在他床头静静地躺了一 夜,这一夜,高秉涵辗转反侧。第二天, 当他鼓足勇气, 颤抖着展开来信,看到的却是母亲已在一年前去世的消 息...... 第三幕 ,一丝哀愁 ,悟家美。 树欲静而风不止,子欲孝而亲不在,这条回家路,高秉涵 再也走不到母亲面前了。与他艰难的归家路相比,我们的 路未免太轻松,但我们总是不愿走,又走不好... 请同学们趴着桌子上,闭上你的眼睛,回答我这样几个问 题。 1. 你是否也曾为父母的唠叨而感到厌烦? 2. 你是否也曾与父母发生争执摔门而去? 3. 如果有一天,你无力前行,是谁给了你前行的动力? 感受余光中和“余光中 们 ”的乡愁 阅读高秉涵经历,整理 高秉涵家庭关系,谈谈 对“家 ”的理解。 请一位学生朗诵《 家 书》 ,其他同学一起感 受家书中高秉涵母亲的 谆谆教诲和高对母亲的 思念之情。 小组合作,结合学习素 材,品味“家 ”的作用。 1.分工明确,设置记录 员和发言人,探究一首 歌的时间; 2.表达方式:结合素 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~