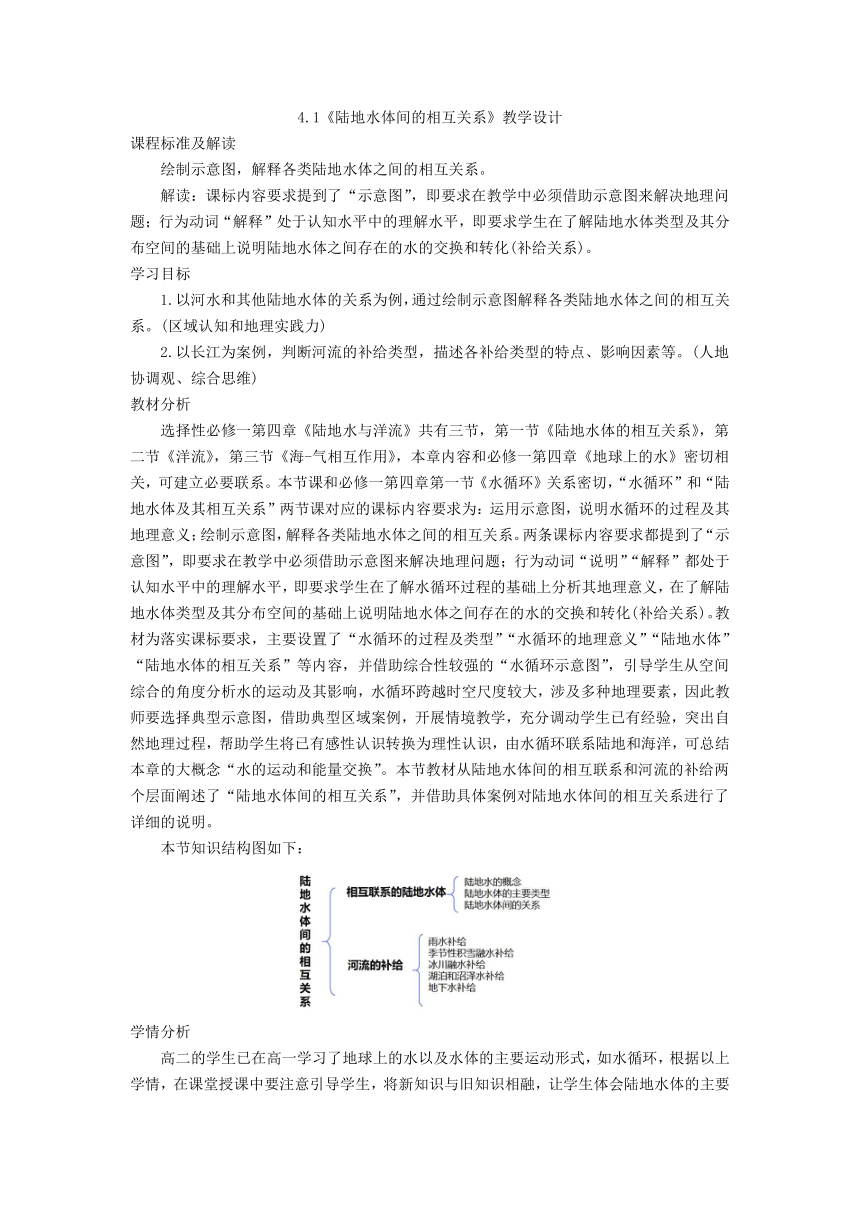

4.1《陆地水体间的相互关系》教学设计 课程标准及解读 绘制示意图,解释各类陆地水体之间的相互关系。 解读:课标内容要求提到了“示意图”,即要求在教学中必须借助示意图来解决地理问题;行为动词“解释”处于认知水平中的理解水平,即要求学生在了解陆地水体类型及其分布空间的基础上说明陆地水体之间存在的水的交换和转化(补给关系)。 学习目标 1.以河水和其他陆地水体的关系为例,通过绘制示意图解释各类陆地水体之间的相互关系。(区域认知和地理实践力) 2.以长江为案例,判断河流的补给类型,描述各补给类型的特点、影响因素等。(人地协调观、综合思维) 教材分析 选择性必修一第四章《陆地水与洋流》共有三节,第一节《陆地水体的相互关系》,第二节《洋流》,第三节《海-气相互作用》,本章内容和必修一第四章《地球上的水》密切相关,可建立必要联系。本节课和必修一第四章第一节《水循环》关系密切,“水循环”和“陆地水体及其相互关系”两节课对应的课标内容要求为:运用示意图,说明水循环的过程及其地理意义;绘制示意图,解释各类陆地水体之间的相互关系。两条课标内容要求都提到了“示意图”,即要求在教学中必须借助示意图来解决地理问题;行为动词“说明”“解释”都处于认知水平中的理解水平,即要求学生在了解水循环过程的基础上分析其地理意义,在了解陆地水体类型及其分布空间的基础上说明陆地水体之间存在的水的交换和转化(补给关系)。教材为落实课标要求,主要设置了“水循环的过程及类型”“水循环的地理意义”“陆地水体”“陆地水体的相互关系”等内容,并借助综合性较强的“水循环示意图”,引导学生从空间综合的角度分析水的运动及其影响,水循环跨越时空尺度较大,涉及多种地理要素,因此教师要选择典型示意图,借助典型区域案例,开展情境教学,充分调动学生已有经验,突出自然地理过程,帮助学生将已有感性认识转换为理性认识,由水循环联系陆地和海洋,可总结本章的大概念“水的运动和能量交换”。本节教材从陆地水体间的相互联系和河流的补给两个层面阐述了“陆地水体间的相互关系”,并借助具体案例对陆地水体间的相互关系进行了详细的说明。 本节知识结构图如下: 学情分析 高二的学生已在高一学习了地球上的水以及水体的主要运动形式,如水循环,根据以上学情,在课堂授课中要注意引导学生,将新知识与旧知识相融,让学生体会陆地水体的主要类型及对自然环境的意义和分析河流与湖泊、河流与地下水、河流与冰川、积雪之间的转化关系。 教学重点 以河水和其他陆地水体的关系为例,通过绘制示意图解释各类陆地水体之间的相互关系。 教学难点 以长江为案例,判断河流的补给类型,描述各补给类型的特点、影响因素等 本节简介 本节课和必修一第四章第一节《水循环》关系密切,“水循环”和“陆地水体及其相互关系”两节课对应的课标内容要求为:运用示意图,说明水循环的过程及其地理意义;绘制示意图,解释各类陆地水体之间的相互关系。两条课标内容要求都提到了“示意图”,即要求在教学中必须借助示意图来解决地理问题;行为动词“说明”“解释”都处于认知水平中的理解水平,即要求学生在了解水循环过程的基础上分析其地理意义,在了解陆地水体类型及其分布空间的基础上说明陆地水体之间存在的水的交换和转化(补给关系)。教材为落实课标要求,主要设置了“水循环的过程及类型”“水循环的地理意义”“陆地水体”“陆地水体的相互关系”等内容,并借助综合性较强的“水循环示意图”,引导学生从空间综合的角度分析水的运动及其影响,水循环跨越时空尺度较大,涉及多种地理要素,因此教师要选择典型示意图,借助典型区域案例,开展情境教学,充分调动学生已有经验,突出自然地理过程,帮助学 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~