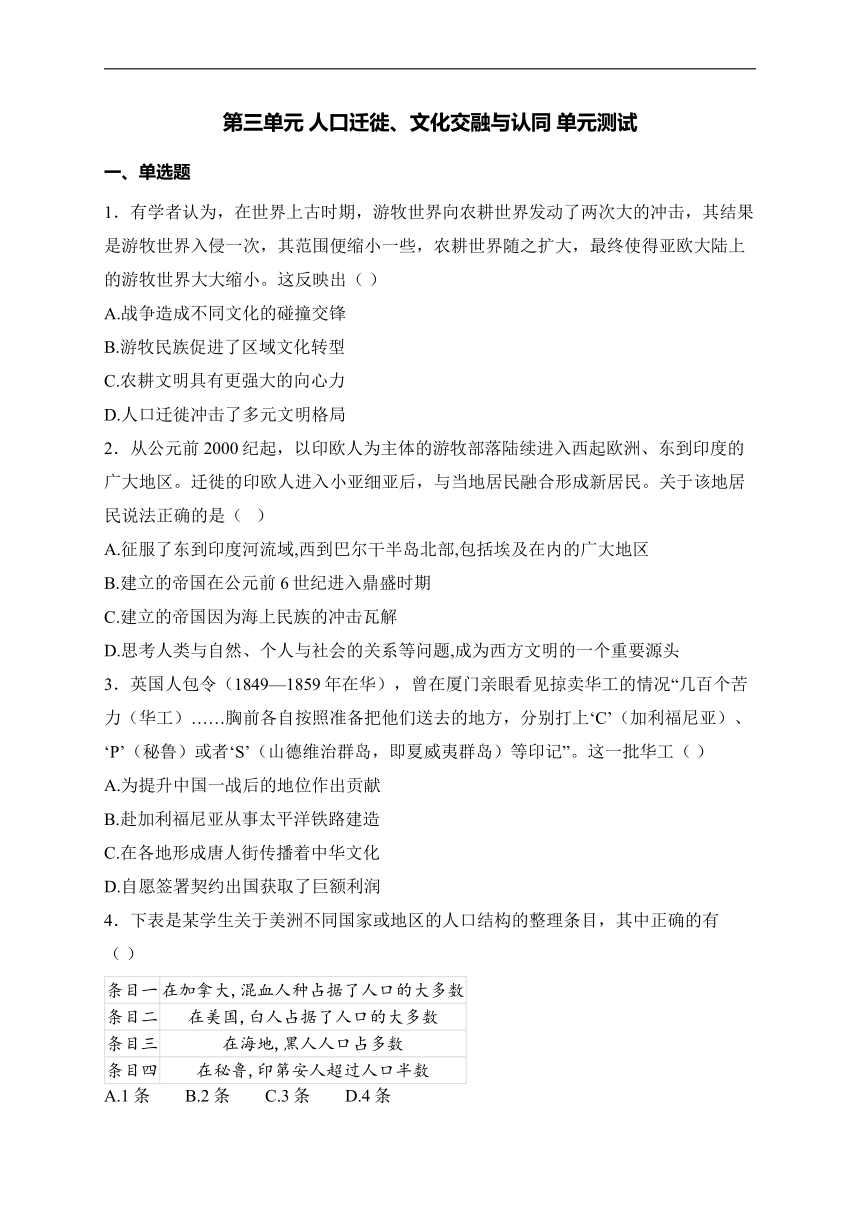

第三单元 人口迁徙、文化交融与认同 单元测试 一、单选题 1.有学者认为,在世界上古时期,游牧世界向农耕世界发动了两次大的冲击,其结果是游牧世界入侵一次,其范围便缩小一些,农耕世界随之扩大,最终使得亚欧大陆上的游牧世界大大缩小。这反映出( ) A.战争造成不同文化的碰撞交锋 B.游牧民族促进了区域文化转型 C.农耕文明具有更强大的向心力 D.人口迁徙冲击了多元文明格局 2.从公元前2000纪起,以印欧人为主体的游牧部落陆续进入西起欧洲、东到印度的广大地区。迁徙的印欧人进入小亚细亚后,与当地居民融合形成新居民。关于该地居民说法正确的是( ) A.征服了东到印度河流域,西到巴尔干半岛北部,包括埃及在内的广大地区 B.建立的帝国在公元前6世纪进入鼎盛时期 C.建立的帝国因为海上民族的冲击瓦解 D.思考人类与自然、个人与社会的关系等问题,成为西方文明的一个重要源头 3.英国人包令(1849—1859年在华),曾在厦门亲眼看见掠卖华工的情况“几百个苦力(华工)……胸前各自按照准备把他们送去的地方,分别打上‘C’(加利福尼亚)、‘P’(秘鲁)或者‘S’(山德维治群岛,即夏威夷群岛)等印记”。这一批华工( ) A.为提升中国一战后的地位作出贡献 B.赴加利福尼亚从事太平洋铁路建造 C.在各地形成唐人街传播着中华文化 D.自愿签署契约出国获取了巨额利润 4.下表是某学生关于美洲不同国家或地区的人口结构的整理条目,其中正确的有( ) 条目一 在加拿大,混血人种占据了人口的大多数 条目二 在美国,白人占据了人口的大多数 条目三 在海地,黑人人口占多数 条目四 在秘鲁,印第安人超过人口半数 A.1条 B.2条 C.3条 D.4条 5.19世纪初,悉尼市的街道以及医院、教堂、海岸灯塔等建筑大多出自一些罪犯(来自英国)之手,其中有个设计师曾犯伪造罪,但由于他的贡献,其头像还印在澳大利亚5元钞票的票面上。这说明( ) A.英国流放者推动了澳大利亚的殖民开发 B.贩卖黑奴是英国殖民扩张的重要手段 C.殖民扩张加剧了澳大利亚的社会动荡 D.澳大利亚人口结构的转变得益于工业革命 6.公元前12世纪,雅利安人将吐火罗人赶到了天山以东直至黄土高原一带。在“戎狄”的压力下,周人被迫南下东迁。由于紧密接触“蛮族”军事技术,同时也具有农耕文化的基础,周人得以比商人更迅速地、更彻底地完成了从步兵到车战的军事革命,灭了商朝。据此可知( ) A.印欧人迁徙至中国并建立了农耕文明的周朝 B.区域文化的融会影响了古代中国的政权更迭 C.周与商之间的战争是游牧与农耕文明的对决 D.华夏文明的产生打下了民族大迁徙的烙印 7.清代前期政府想方设法破坏华侨社会,颁诏将海外华人召回或是行文至东南亚各朝贡国,要求押解华侨归国。1860年,清政府与英、法等国签订《北京条约》,规定放宽华工出洋的限制,但同时要求地方大吏应与外国使节“会订章程,为保全前项华工之意”。这一政策转变的根本原因是( ) A.东南亚朝贡体系瓦解的必然结果 B.洋务运动推动近代外交观念的形成 C.海外华工的经济价值被重新发现 D.列强迫使清政府放弃闭关锁国政策 8.清初四川“丁户稀若晨星”,政府以“五年不征”政策招募湖广移民。至乾隆四十一年,四川省人口从60万增至2140万,形成“五方杂处,俗尚各别”的文化多元性。由此可知( ) A.行政区划调整加速移民进程 B.赋役改革有利于减轻农民负担 C.国家政策推动社会组织重构 D.战乱是人口迁移的主要原因 9.粟特人是古代中亚的重要商旅民族,最初活跃于丝绸之路上,以转运丝绸、香料等货物闻名。唐代文献记载,粟特人逐渐在长安、洛阳等地建立聚落,部分人甚至担任唐朝官职,其信仰祆教、音乐舞蹈等也融入中原文化。这一现象说明( ) A.宗教传播依赖政治支持 B.唐朝开放政策吸纳外族定居 C.人 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~